具体描述

内容简介

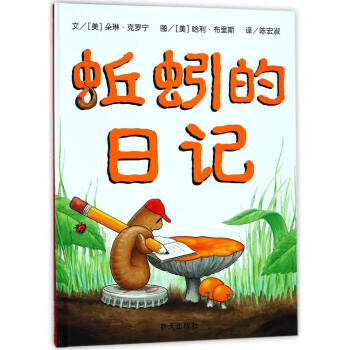

朵琳·克罗宁文,哈利·布里斯图的《蚯蚓的日记》是一本极为有趣的图画书,它以日记的书写方式,记录和表述了小蚯蚓对自己、家庭、朋友,甚至地球的点点滴滴观察和感受,以及对自我、未来的想法,很能得到孩子的认同。本书情节幽默,人物造型可爱滑稽,一些搞怪逗笑的细节令人拍案叫绝,不仅帮助孩子培养乐观向上的态度、多元思考的习惯,还传达了有关不同生物和地球的相关知识。 (美)朵琳·克罗宁(Doreen Cronin) 著;(美)布里斯哈利·布里斯(Harry Bliss) 绘;陈宏淑 译 朵琳·克罗宁(Doreen Cronin),出生于美国纽约,热爱写作,作品诙谐逗趣,拥有广大书迷。她的靠前本创作“Click,Clack,Moo: Cows That That Type”,出版后即得到凯迪克大奖的肯定。之后的作品也都获得极大的反响,荣登纽约时报畅销图画书排行榜。

哈利·布里斯(Harry Bliss),出生于美国纽约,是一位得奖漫画家,也是《纽约客》杂志的封面设计者,同时也与Sharon Creech,Alison McGhee等得奖儿童文学作家合作了不少好作品。与朵琳·克罗宁合作的《蚯蚓等

用户评价

坦白讲,这部小说的开篇略显沉闷,人物介绍和背景铺陈耗费了较多笔墨,差点让我打消继续阅读的念头。但如果能坚持度过最初的几章,便会发现那所有的铺垫都是为了后半段那近乎完美的爆发力做足了准备。作者对生活细节的观察入木三分,他笔下的人物不是扁平的符号,而是充满了矛盾和瑕疵的“真人”。他们会犯错,会言不由衷,会因为恐惧而做出违背本心的选择,正是这些“不完美”,才让他们的形象跃然纸上,极具说服力。尤其赞赏作者对于环境心理学的运用,场景的设定往往直接映衬或反衬人物的内心状态,形成了一种强烈的空间感和心理压迫感。整体而言,它是一部需要耐心灌溉,但最终会给予丰厚回报的佳作。

评分这本书的叙事节奏把握得相当精准,仿佛能让人完全沉浸到那个特定年代的氛围之中。作者对环境细节的描摹达到了近乎痴迷的程度,每一个角落、每一缕光影,都被赋予了鲜明的生命力,让读者在阅读时能清晰地构建起一个完整的世界观。情节的推进并非一蹴而就的爆发式,而是如同温水煮青蛙般,在潜移默化中层层深入,直到最后才揭示出那个令人唏嘘的真相。人物之间的对话尤其精彩,充满了微妙的张力与未言明的潜台词,常常需要读者停下来反复咀嚼,才能领会其中深藏的讽刺或温情。这种克制而又富有力量的表达方式,极大地提升了作品的文学品味,也让那些看似平凡的日常片段,散发出不容忽视的人性光辉与时代的烙印。整体而言,它不是那种追求情节高潮的作品,而是致力于在细微之处捕捉人性的复杂纠葛,读完后留下的回味悠长而复杂,需要时间去消化。

评分这部作品最让我惊艳的地方在于它对“时间”这一概念的处理。它似乎打破了线性的叙事结构,让过去、现在和未来在文本中频繁交错,但这种交错并非是混乱的,反而形成了一种独特的韵律感。每一个场景的切换都伴随着一种情绪的递进或递减,使得情绪的积累达到了一个临界点。我特别欣赏作者在处理那些宏大主题时所采取的“去中心化”策略,它不试图给出终极答案,而是通过一系列边缘化的小人物的视角,侧面烘托出那个时代背景下个体的无力和挣扎。读起来,有种强烈的宿命感弥漫其中,但又夹杂着一丝不肯屈服的微弱火花。这种在绝望中寻找细微希望的手法,让作品的基调在沉重中透出一种坚韧的美感,让人在合卷之后,久久不能平静。

评分初读时,我曾被其语言的华丽与跳跃性所迷惑,以为这会是一部晦涩难懂的实验性小说。然而,随着阅读的深入,我发现那些看似天马行空的意象组合,实际上构建了一套极其严密的内在逻辑。作者在叙事视角上的切换炉火纯青,时而拉远景俯瞰全局,时而又聚焦于某个微不足道的物件,这种灵活的切换,使得故事的层次感异常丰富。特别是对内心独白的刻画,极其细腻,那种挣扎、犹豫、自我辩驳的心理活动,被描摹得丝丝入扣,真实得让人感到一丝不安,仿佛自己的某些私密想法也被窥探。它没有提供一个清晰的道德标杆供人站队,而是将所有角色都置于灰色地带,让读者自行去判断、去感受,这种挑战性的阅读体验,无疑是极具价值的。它更像是一面镜子,映照出我们自身在面对困境时可能采取的各种扭曲或光明的路径。

评分这本书的结构如同一个精密的机械装置,每一个齿轮都咬合得恰到好处,驱动着整个故事向前运转,即便是一个看似多余的段落,回过头来看也会发现它在为后续的情节埋下了至关重要的伏笔。我特别注意到作者对色彩的运用,虽然文字是黑白的,但通过对光线、阴影以及特定物件的描述,读者脑海中会自然浮现出一套极具象征意义的视觉体系,这为原本就充满张力的故事增添了一层神秘的解读维度。它探讨的议题很深刻,关于记忆的不可靠性、身份的流动性,以及个体在集体洪流中的自我消解过程。这种知识性的探讨并非枯燥的说教,而是巧妙地融入在情节发展和人物命运之中,使得阅读过程既有智力上的挑战,又不失情感上的共鸣。这是一部值得反复翻阅,每次都能带来新感悟的深度文本。

评分还没看,应该不错。

评分不错

评分不错

评分不错

评分还没看,应该不错。

评分还没看,应该不错。

评分还没看,应该不错。

评分不错

评分还没看,应该不错。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![儿童趣味钢琴曲集:孩子们喜欢的儿歌钢琴独奏合奏曲 [本书可作为儿童学习钢琴的辅助教材,既可以增加儿童学习钢琴的兴趣,又可以练习指法,还可以让儿童喜欢练琴演奏。同时,本书也可作为学前教育专业学生、成人钢琴初学者、幼教机构音乐课、广大音乐爱好者的钢琴学习辅助教材或即兴伴奏辅助教材。] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12132939/59783f56N009b67d6.jpg)

![心灵成长动物故事书第一辑(全10册) 幼儿童启蒙绘本读物 3-6岁睡前亲子阅读故事书 [3-6岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12329337/5ac71cbeNbe7d09a9.jpg)

![正版包邮 陪孩子读最美古诗词 [0-14岁]儿童文学让孩子爱上美好的古诗 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/18663420994/59f1a3a2N56def1e1.jpg)

![聊斋志异(彩图本)/写给孩子的中国文化经典 [6-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12114865/59b1ffcaN6c19ffa6.jpg)

![成语(彩绘注音本)/超好读 给孩子的中国经典 [5-12岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12251473/5a5f0bfeN4fe77ea9.jpg)

![我就喜欢找找找 宝宝的第一套专注力训练图画书:我最多!我最长!我最高!我最大!(套装共4册) [0-3岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12304481/5abb53e9Ncd1dc35b.jpg)

![幼儿英语分级阅读 入门级 [3-6岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12321251/5ab47153N508459e3.jpg)