具体描述

《去飘流》

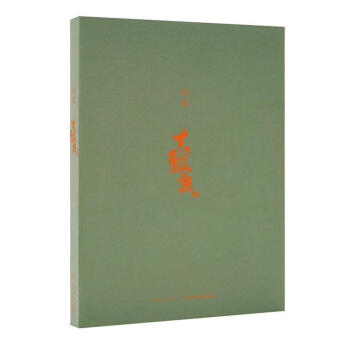

作者:沱沱 规格:165×225毫米 内文:110克读库书画纸 装帧:平装彩印 页数:184页 定价:38元 书号:ISBN 978-7-5133-2537-0 出品:读库 出版:新星出版社 《去飘流》,近年来颇受关注、广大读者翘首期待的华语原创绘本。 作者沱沱,人称“重庆zui牛手绘强人”,自称“十项全能中华小当家”。生长于重庆,一直想离开,后到南京、北京、上海等地工作,又回到重庆。 他用十四年,画了这一本书。 画面精美,文字结实,血肉连着筋骨,勾勒出这一代人凶险而温柔、迷惘又坚定的成长,记忆与梦境中的童年与故乡。 当简体中文版还在印制时,本书的台湾版权就已经售出,欧美版权也在火热洽谈中。 《去飘流》源于作者十四年前的一个梦,“一个悲伤得难以自持的梦”,醒后他决定把梦画下来,讲一个跟所有小伙伴有关的故事,记录出发前的那些美好时光。 沱沱把自己藏在画里,把小伙伴、家人和他的城市藏在画里。 当这些画作和文字在博客里陆续贴出,转载收藏者甚多,众人期待图书的完稿和问世。江水、索道、轮渡、老房子、巷道、树林、旧厂房……山城美得如梦似幻,文字也用方言写作,充满重庆人的恣意、辛辣与细腻。 护封和内封。少年面对璀璨的重庆城,放出了漂流瓶,里面的字条是“带我走”。书名由作者题写。

全书正文有八个章节,另有序幕和五篇幕后,共六十二幅画,两万余字。

这批画作,创作的时间跨度达十四年,既魔幻又现实。

这是汶川地震后沱沱画的幅画,他说,这种光影和复杂的情绪是在经历了生死之后才有的。

幕后的zui后一篇:某,我会在高山杜鹃的花海中坐下来,拿出纸和笔,开始画我们的旅行故事。 我给它取名叫《去飘流》。 画作欣赏—— 这批画是用彩铅绘制,与常见的彩铅作品不同,沱沱追求的是一种临场感,甚至是油画的质感,用彩铅去营造这样的氛围很难,他尽力做到了。我们选的内文纸,尽量将原画的光影效果、肌理和层次呈现出来。 背负重庆城的那条龙,是沱沱照着自家趴在院子里睡觉的老狗画的,加了两只角。

六月的天,也是沱沱们的zui后一个儿童节,那天以后他们就不再是儿童了。 内容试读—— 陪这些老年人慢慢走在光阴里,我的地理大发现和晚餐竞猜也由此开始。 如果去买宜宾的芽菜,我就知道今晚要弄烧白;如果去买的是涪陵榨菜,那今晚不过只是吃一盘榨菜肉丝;如果去打一碗郫县的豆瓣和甜酱,那百分之百是要炒回锅肉;但如果还买了点山柰八角和汉源的花椒,荣昌的猪肉又多称了两斤,那烧红烧肉就是粑粑烙熟的事了;如果买的是白市驿的板鸭,我再联想起来窗台上晾干的陈皮,那今晚上的陈皮鸭子是逃不脱的。 带强烈的地理标签的,还有自贡的井盐、内江的白糖、忠县的豆腐乳、永川的豆豉、缙云的怪味胡豆、合川的桃片、江津的米花糖和天府花生……都是经常买的佐料和零食;而合川的红橘、江津的广柑、五步的红橙、垫江的沙柚、茂文的苹果……都是吃的水果;打酒,外公从来不打宜宾和泸州的好酒,他只喝江津的老白干,因为他是江津人。 每一个特产都会让我知道一个地方,在我们的南边北边,东边西边,或者更远。 比如舟山群岛来的海参、墨鱼、带鱼和耗儿鱼,我们管他们叫的马面鱼叫耗儿鱼,拿来红烧,是我的zui爱,我由此知道了海洋,有好多奇怪的鱼类。 比如那些下江人带来的饮食,像大阳沟的盐水鸭,就是战时那些南京的移民带来的,但是明显比如今南京的进化多了。 如今南京的所谓正宗盐水鸭,啥佐料都没得,还好意思切恁么大块,像民工补充能量的干粮,不知道南京后来的鸭子是不是养的北京鸭,肉又厚又粗,又干又糙,除了咸,啥味都没有。 反而,重庆的遗族继承了南京的传统,做的鸭子很小很嫩,切得很细很细,不超过五毫米宽,再用一支小小的排笔刷上花椒粉、麻油、盐水,硬是安逸嘢。我由此知道了南京,吃得很精细清香。 还比如上海的梅林午餐肉,是随着冠生园人道美战时内迁带来的吧,一直都是烫火锅时午餐肉的,几十年如一日,我由此记得了上海,还是有东西很巴适的。 与普通铅笔比一比大小。本书尺寸为165×225毫米。

用户评价

坦率地说,这本书的装帧和设计本身就构成了一种独特的艺术体验。纸张的选择,那种略带粗粝感的触感,与内页那些细腻到近乎透明的色彩渲染形成了奇妙的对比。装订方式的处理,也透露出一种对传统阅读习惯的审视与解构,它不拘泥于传统的平整舒展,而是带有某种“不完美”的结构感,仿佛在暗示着成长本身就是一场充满褶皱和意外的旅程。这种对物质形态的考量,与书中流露出的对“原生态”生活状态的向往形成了完美的呼应。那种对细节近乎偏执的打磨,让我感觉这不仅仅是一本书,更像是一个精心搭建起来的微型世界,每一个元素都有其存在的理由,缺一不可,共同支撑起那个宏大而又私密的情感景观。

评分如果要用一个词来概括这本书带给我的感受,那可能是“质感”。它在多个维度上都展现出一种罕见的、毫不妥协的艺术质感。无论是画面构图的精妙布局,还是文字信息与视觉元素的交融方式,都显示出创作者对于表达的终极追求。它教会了我如何以一种更具穿透力的眼光去看待日常的琐碎——那些看起来平平无奇的街角、一次不经意的对视,都可能蕴含着值得深挖的故事内核。这本书更像是一种催化剂,它激活了我内心深处对于“真实发生”的渴望,促使我去重新审视自己与所处环境的关系,去捕捉那些流逝的美丽,并珍视每一次在迷茫中探索前行的过程,那份探索本身,就已经是最大的收获。

评分这本书最吸引我的地方,在于它成功地将个体经验的微小和城市化进程的宏大叙事巧妙地编织在了一起。它没有用宏大的口号去评判“城市”,而是聚焦于那些在钢筋水泥的丛林中挣扎、寻找出口的个体身影。那些被拉长的影子,那些在深夜窗口透出的微弱灯光,都成为了探讨现代人精神困境的有力载体。作者的笔触是克制的,没有过度煽情,但正是这种冷静的观察,才使得其中蕴含的巨大情感张力得以释放。读完合上书的那一刻,我清晰地感受到一种复杂的情绪:既有面对巨大世界的渺小感,但同时又被那种在渺小中依然保持燃烧的勇气所鼓舞。这是一种非常健康的、富有张力的哲学思考,而非廉价的安慰剂。

评分当我把这本书翻到中后部时,那种扑面而来的“灿烂”感,并非是那种传统意义上阳光明媚的愉悦,而更像是一种经历过熊熊燃烧后的灰烬中,依然顽强抽出的嫩芽所散发出的光芒。叙事的节奏处理得极其高明,它时而像凝固的琥珀,将某个细节无限拉长,让你品味到其中复杂的情感层次;时而又如同快进的镜头,一瞬间跳跃过数载光阴,留给读者自己去填补那段空白的时光。我尤其欣赏作者在处理人物内心活动时所采用的留白艺术,很多情绪并未直白地写出或画出,而是通过环境的渲染、光线的变化,乃至字体设计上的微小变化来暗示,这种高级的互动性,极大地增强了作品的耐读性和回味空间。每次重读,总能捕捉到上次遗漏的细微线索,仿佛每一次都是一次全新的对话,关于坚持、关于迷失,关于在喧嚣中寻找自我定位的永恒命题。

评分这本画册,初翻开时,扑面而来的是一种近乎野蛮生长的生命力。色彩的运用大胆而富有张力,仿佛画家直接将情绪倾泻在了纸上,没有丝毫的矫饰与退让。那些线条,时而如狂草般肆意挥洒,时而又精准地捕捉到转瞬即逝的光影,让人不得不停下来,细细揣摩每一个笔触背后蕴含的深意。它不是那种温和地抚慰人心的作品,反而更像一面镜子,映照出都市生活中那些被我们下意识忽略的、棱角分明的真实。看着那些描绘的场景,我感觉自己仿佛重新走进了某个失之交臂的瞬间,耳边似乎还能听到风吹过高楼缝隙发出的那种特有的、略带悲凉的呼啸声。尤其对那些几何图形与不规则形状的巧妙结合,印象深刻,它们共同构建了一个既熟悉又陌生的空间维度,让人在其中游走时,既感到安全又带着一丝探索未知的好奇与不安。这无疑是一次视觉上的盛宴,也是对传统叙事方式的一次有力挑战。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有