具体描述

●致谢016

●序言019

●超YUE激进设计?001

●很有可能的/似乎可信的/可能的/合意的超YUE激进设007

●第二章非现实地图011

●非现实的地图015

●商品化想象026

●第三章作为批评的设计033

●批判性设计034

●批判/批判性思考/批判性理论/批评035

●可贩卖的现实037

●暗设计:消极的积极运用038

●对批判进行批判043

●指南针而非地图045

●……

内容简介

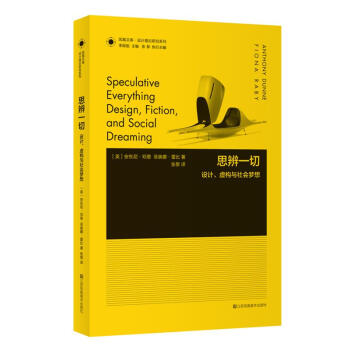

如果说世界是一堆杂乱无章的碎片,那么厉害之人就是能将这些碎片拼接起来、导向未来的高手。本书用思辨思维将设计的界限推至更远的空间,与政治学、生物学、伦理学、经济学、科幻一起,让设计在想象的未来世界中穿针引线,勾勒出未来的框架,反思新兴技术及其产生的后果。如果说传统设计关注现实世界如何运作,那么思辨设计则关注设计未来可能使世界变成如何。在思辨设计里,作者设问“如果这样会怎样”,开启论争的空间,讨论在基于某种技术实现的未来里:人们想要什么,人们拒绝什么。本书引用的案例不仅来自艺术、设计、建筑、影视、摄影、文学,也来自未来学、政治理论、技术哲学、诗歌与小说。如果我们能够用设计与虚构的方式思辨未来,就会催化社会梦想的实现,构建出更加美好的世界。 (英)安东尼·邓恩(Anthony Dunne),(英)菲奥娜·雷比(Fiona Raby) 著;张黎 译 安东尼·邓恩,曾在日本东京索尼公司任工业设计师,后任英国皇家艺术学院(RCA)交互设计系主任,现在纽约帕森斯设计学院任民族志与社会思想研究生院研究员。出版图书《赫兹神话:电子产品、审美体验与批判式设计》,与雷比合著图书《暗设计:电子产品的秘密生活》。张黎,2012年清华大学美术学院艺术学博士毕业,美国加州大学伯克利分校访问学者,现任教于北京信息科技大学工业设计系,研究方向:设计史与设计批评。已发表二十余箱中文核心与CSSCI检索论文,出版独立著作与译著多本,如《曰常生活与民族主义:民国设计文化小史》《性别化的设计枇评:空间、物与时尚》《设计史:理解理论与方法》(译)、《对抗性设计》(等

用户评价

说实话,我本来对这类听起来有点“高深”的书是持保留态度的,总担心它会落入故作玄虚的窠臼。但这本书的行文风格却出奇地亲和,仿佛是一位智者坐在你对面,用最朴实的语言跟你探讨最复杂的哲学命题。它没有那些晦涩难懂的术语堆砌,读起来像是在听一场精彩的辩论赛,只不过,这次的对手就是我们自己固有的认知。作者对细节的把控极其到位,比如在论证某一观点时,会引述古今中外的各种案例作为佐证,这些案例的选择绝非偶然,每一个都像是精心挑选的棋子,精确地支撑着核心论点。我特别喜欢它探讨“立场”与“真相”之间张力那几章,读完后,我发现自己对网络上那些观点鲜明的评论少了一些冲动,多了一些审视的耐心。这本书需要慢慢品味,因为它不是提供信息流,而是提供一种心智的健身计划。

评分我通常不太会关注一本书的结构布局,但这本书的编排艺术,确实值得一提。它仿佛是按照一个精心设计的迷宫来构建的,每一个章节的过渡都自然流畅,但又不断地将你引向更深、更广阔的思考空间。它成功地做到了“由表及里”,从我们日常生活中最容易观察到的现象入手,层层剥茧,最终触及到认知结构的核心问题。作者在叙述过程中,那种冷静、客观到近乎冷酷的分析态度,让我体会到真正的思辨精神是什么样的。它没有情感上的煽动,只有纯粹的理性推演,这对于一个习惯了被情绪驱动的读者来说,是一种强力的“清醒剂”。这本书读完后,我感觉自己看待新闻事件的角度都发生了微妙的偏移,不再轻易站队,而是倾向于先构建起完整的分析框架。

评分这本书的封面设计,那种低调却又暗藏玄机的灰色调,一下子就抓住了我的眼球。初读下去,感觉作者像一位老练的棋手,每一步落子都带着深思熟虑。它不像那些直接告诉你“该怎么想”的书,反而更像是一面镜子,映照出我自身思维的盲点和惯性。我尤其欣赏作者在探讨一些看似陈旧的观念时,总能找到一个意想不到的切入点,让我不得不重新审视自己习以为常的判断标准。比如,书中对“常识”的解构过程,简直是文学上的解剖刀,精准而毫不留情。我花了很长时间才消化完其中关于逻辑谬误的部分,那种感觉就像是重新学习走路,每一个步伐都需要刻意练习,但一旦掌握,视野豁然开朗。这本书的魅力就在于,它不提供现成的答案,而是搭建一个舞台,邀请读者亲自参与到思辨的盛宴中去。我身边的朋友如果想在深度上有所突破,我都会推荐他们试试,前提是,他们得做好被“挑战”的心理准备。

评分这本书带给我的最大震撼,在于它彻底颠覆了我对“知识”和“智慧”的传统认知。它不是一本知识的集合,而是一套拆解知识体系的工具箱。作者似乎深谙人类认知的局限性,并巧妙地设计了大量的反思性练习,迫使读者走出自己的思维舒适区。我喜欢它那种不卑不亢的姿态,它从不俯视读者,而是以一种平等的姿态邀请你一起探索真理的迷雾。书中对概念界定的严谨性,达到了令人发指的程度,每一个用词都经过千锤百炼,确保了论证的无懈可击。这本书更像是一场对心灵的精修,它打磨的不是你的知识储备,而是你运用知识的“引擎”。对于想要突破思维瓶颈,真正学会独立思考的读者来说,这本书绝对是一次物超所值的投资。

评分这本书的阅读体验,简直是一次智力上的“极限挑战”。我必须承认,有那么几页,我需要停下来,反复阅读,甚至去查阅背景资料,才能真正理解作者想要传达的深层含义。它不是那种可以一边喝咖啡一边轻松翻阅的书籍,它要求你全神贯注,甚至需要准备笔和纸来梳理那些错综复杂的思维脉络。然而,正是这种“难度”,让最终的顿悟显得格外珍贵。当我终于理清了某个看似无解的悖论时,那种成就感是无可替代的。作者对语言的驾驭能力令人叹服,他能用最精炼的句子表达最磅礴的思想,字里行间充满了张力和节奏感。对于那些真正渴望提升自己思维深度,不满足于表面观察的人来说,这本书无疑是一座宝藏,只是,你需要有足够的毅力去挖掘。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有