具体描述

商品参数

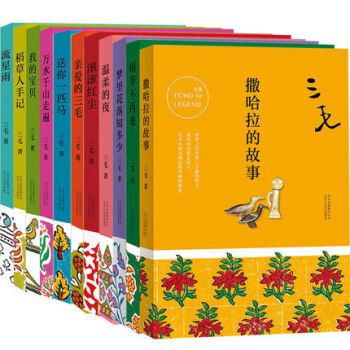

| 贾想1+2 | ||

| 定价 | 98.00 | |

| 出版社 | 台海出版社 | |

| 版次 | 1 | |

| 出版时间 | 2017年06月 | |

| 开本 | 32开 | |

| 作者 | 贾樟柯 | |

| 装帧 | 软精装 | |

| 页数 | 296 | |

| 字数 | 186000 | |

| ISBN编码 | 9787516812969 | |

| 重量 | ||

内容介绍

本书稿是著名电影导演贾樟柯*部回顾其电影创作和思路历程的著作,也是对其1996到2008年这十余年来导演生涯的梳理与总结,全景记录了这些年来其思考和活动的踪迹。此书2009年由北京大学出版社shou次出版,此次经作者重新修订,改版推出。书中收录了贾樟柯导演生涯各时期对电影艺术孜孜不倦的探索和独特的思考,另有多篇与电影界、艺术界、媒体等多领域关键人物的代表性访谈。全书以贾樟柯所拍电影为纲,所有收录文章以发表的时间顺序排列,呈现出导演个人敏感而执着的心路历程,也体现出贾樟柯以电影抒写乡愁的深切情怀。

本书收录贾樟柯在2008到2016年间的文章、演讲与对谈,这些与电影作品并行的文字,记录下他电影内外的生活和思索,对于历史和社会剧变的关怀和反思,呈现更为广阔和深厚的生命底色,也揭示出他电影的缘起和归宿。在电影中,贾樟柯记录下大时代里被政治打扰的个人和被时光遗忘的生命细节,凝视剧变年代里被权力和经济利益抛向边缘的个人,叙述在*现实的经济运动中普通人的悲欢离合。放下摄影机,拿起笔,烟雾氤氲中,贾樟柯向青春告别,却无数次忧愁上身,思绪飘回汾阳的街道、北京的胡同,想起县城的少年、百无聊赖的青春,缅怀文学启蒙的恩师,感叹与侯孝贤、杨德昌等前辈的交往与遗憾,也直白道明以电影打捞历史细节、对抗遗忘和反思历史的初衷。

目录

贾想1:贾樟柯电影手记1996-2008

贾想II-贾樟柯电影手记2008—2016

用户评价

当我合上书本,思绪却久久无法平复,这本书给我带来的最大触动,在于它对“时间”这个维度的处理。作者似乎有一种魔力,能将静止的画面凝固成永恒的瞬间,同时又能在文字中让流逝的时间重新涌动起来,展现出一种复杂的时间层次感。那些关于筹备、等待、拍摄、再等待的冗长过程,被巧妙地穿插在对最终成品的思考之中,形成了一种特殊的张力。这让我开始反思我们日常生活中对时间的感知:我们总是急于看到结果,却忽略了孕育结果的那个漫长、甚至有些枯燥的“过程”。这本书,用它独特的方式,为我们提供了一个慢下来的理由,去细细品味那些被现代生活节奏所抛弃的、缓慢堆积的、具有生命力的“等待之美”。

评分这本书的气质非常独特,它融合了纪实文学的冷峻和艺术思考的浪漫,读起来让人有一种在观看一场没有配乐的黑白电影的感觉。那种朴素、不加修饰的叙述方式,如同山西黄土高原上那些坚硬的、不屈服的肌理,直接而有力。我注意到作者在描述人物和场景时,总是不经意间流露出一种深沉的、近乎宿命论的关怀,他笔下的个体,无论多么卑微或微不足道,都被赋予了史诗般的重量感。这种对“在场性”的执着捕捉,使得文本具备了一种强大的现场感,读者仿佛能闻到空气中弥漫的尘土味,听到远处传来的生活琐碎的嘈杂声。这已经超越了一般的电影评论范畴,更像是一部以电影为媒介,对特定地域文化肌理进行的深度人类学考察报告。

评分阅读这本书的过程,像是一场漫长而细致的考古挖掘,每翻开一页,都能发现一些被时间尘封的、关于创作的原始冲动和挣扎。那些文字并非是经过高度提炼的、光鲜亮丽的“电影宣言”,而是更接近于一种手稿式的、近乎自言自语的记录。我感受到了创作者在面对镜头的陌生感与熟悉感之间的拉扯,那种对“真实”的执着追求是如何一步步将他推向边缘,又是如何从边缘回溯到核心的艰难历程。它没有提供任何标准化的答案或便捷的解读路径,反而更像是抛出了一系列开放性的问题,迫使读者必须调动自己全部的感知系统去参与到对影像语言的再构建中。这是一种挑战,但也是一种馈赠,它教会我如何去看待那些被主流叙事所忽略的、细微的、往往一闪而逝的生活切片。

评分这部书的装帧设计颇具匠心,硬壳包裹着厚实的纸张,触感温润而有分量,一看就知道是精心制作的收藏品。封面设计简约却不失力量感,那种深沉的色调和留白的艺术,仿佛在暗示着内容本身的厚度和深度。我尤其喜欢它字体排版的细节处理,那种微妙的字距和行距的调整,让阅读的体验在视觉上就构成了一种享受。初次翻开时,那种油墨的清香混杂着纸张特有的气息,立刻将我从日常的喧嚣中抽离出来,仿佛站在一个安静的角落,准备进入一个完全不同的叙事空间。无论是作为案头的陈列,还是翻阅时的抚摸,都能感受到出版方对“艺术品”的执着。它不仅仅是一本记录文字的书,更像是一件可以被触摸和感受的媒介载体,这种对物理形态的重视,在如今这个电子阅读盛行的时代,显得尤为珍贵和有格调。

评分从媒介艺术的广阔视野来看,这本书提供了一个极佳的案例分析,展示了如何利用有限的资源和最原始的镜头语言,去挑战和拓展“电影”这一概念的边界。它展示了一种拒绝被标签化的艺术实践,那种对类型片束缚的挣脱,以及对新叙事可能性的不懈探索。读者可以从中清晰地看到,在那个特定历史和文化背景下,一位创作者是如何与技术、资本、以及自身的内在驱动力进行周旋和博弈的。与其说这是一本关于“拍电影”的书,不如说是一本关于“如何保持艺术纯粹性”的教科书,尽管它从未试图去教授任何固定的方法论。它用近乎偏执的真诚,诠释了艺术介入现实所能达到的深度和广度,对所有关注影像文化发展脉络的人来说,都具有不可替代的启发价值。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![正版 大家写给大家的经典神话书系(大师插图本 套装共5册)[美]纳撒尼尔·霍桑 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/22774312488/5a3a197aN59f98691.png)

![包邮 优秀的绵羊 [美]威廉·德雷谢维奇 著《纽约时报》畅销书 自我实现励志成功畅销书籍 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/23086258829/5a3ef88fN530756ef.jpg)