具体描述

编辑推荐

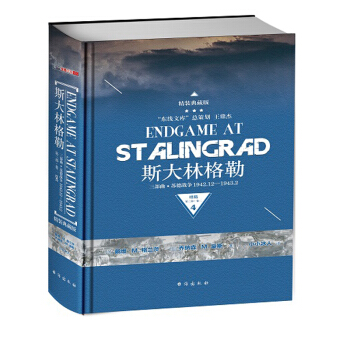

★ 美国知识界对朝鲜战争深刻的思考。朝鲜战争类图书畅销冠军,普利策奖得主的生命之作

★ 风靡学术界、企业界、媒体界、军事界的巨作,经机构审读,荣获“中华优秀出版物奖”。

美国“记者之父”大卫·哈伯斯塔姆酝酿40多年,耗时10余春秋,全面描绘和剖析这场 “为平局而死” 的战争,一系列关乎历史和未来的新结论,发人深思。被美国新任国家安全顾问麦克马斯特(Hebert McMaster)列入给特朗普总统准备的必读书单。中文新版增加三万余字,经中国军事科学院专家审读。言必有据,800多条材料出处首度呈现。

★ 极度残酷的朝鲜战争,苦战三年,Z后为何要重新回到三八线?

原本计划三周结束的闪电战,拖延三年,成为巨大的泥潭。对立双方达成协议,回到起点,恢复作战前的势力范围。哈伯斯塔姆穿过战场的迷雾,揭开大国博弈的真相。

★ 美国一系列重大决策失误,导致了延续至今的半岛困局?凛冬将至,历史是否会重演?

★ 1950年冬天,长津湖战役,美国精锐部队险些全军覆没。

长津湖战役是朝鲜战争中的决定性战斗,联合国军从此退出朝鲜。双方在极端恶劣的严寒天气下展开战斗,均遭遇重大伤亡。书中详细描写了美军陆战第*师突破层层包围,成功撤退的过程,有如银幕重现。

★ “美国恺撒”麦克阿瑟遭遇生平*大的滑铁卢,黯然走下神坛。

麦克阿瑟在太平洋上所向披靡,二战后成为远东权势*大的美国人,连总统杜鲁门也要退避三舍。在朝鲜半岛,他狂妄自负的一面被战场的局势无限放大,尤其是在仁川登陆后,他的一系列错误战略让美国在战场和政治上都陷入被动。Z后,麦克阿瑟在朝鲜耗尽了自己的荣誉资本,黯然回国。

★ 三十万美军在鸭绿江畔虎视眈眈,中国要派兵入朝,却只有一个半人支持。

麦克阿瑟一心要将战火烧向中国,毛泽东连夜召开紧急会议,计划出兵朝鲜。面对实力悬殊的对手,没有人肯积极回应,除了毛泽东,只有“半个人”(指周恩来)同意出兵。

内容简介

一部融合军事、历史、政治、外交、传记的巨著

半个多世纪前,朝鲜战争险些引发第三次世界大战。如今真相终于开始浮出水面。

刚刚成立的新中国和美国在朝鲜战场短兵相接,也在战略部署和政治外交上展开全面较量。

然而,原本计划三个星期结束的战争,Z后竟然持续了三年之久。

朝鲜战争为什么爆发?强大的美国怎样一步步陷入泥潭的?

今天的远东国际局势,在多大程度上依旧受这场战争影响?

朝鲜人民军攻势猛烈,让美军措手不及,节节败退,几乎被赶入日本海。

麦克阿瑟险中求胜,实施仁川登陆计划,一举扭转败局,展开反攻。

战火延烧到中国,形势危急,毛泽东力排众议,坚持派兵入朝,战争局势风云突变。

外交策略的失误,政治上的钩心斗角,军事上的盲目自信,对关键情报的漠视……

美国政府一系列错误判断,导致精锐部队险些全军覆没,在战场上狼狈不堪。

六十多年过去了,老兵凋零殆尽,这场“有苦难言”的战争也处在被遗忘的边缘。

然而,当战争的阴云笼罩在每个人头上时,历史的教训不能忽视,真相更不容掩盖。

作者简介

大卫·哈伯斯塔姆(1934—2007),美国资深记者,被“水门事件”揭发人伍德沃德尊称为“记者之父”。1934年出生在纽约市,1955年毕业于哈佛大学,先后在《纽约时报》、《哈泼斯》杂志担任记者。1964年,因报道越南战争荣膺当年的普利策奖,被美国总统林登·约翰逊称为“国家的叛徒”。

哈伯斯塔姆先后创作了二十多本畅销书,内容涵盖战争史、媒体史、美国汽车工业衰落史、民权运动史、棒球史、五十年代史等等,他有志于创作出美国战后影响巨大的三次重要的局部战争(朝鲜战争、越南战争和伊拉克战争),前两部即《*寒冷的冬天》和《出类拔萃之辈》,均为20世纪非虚构类的经典巨作。2007年4月23日,哈伯斯塔姆在采访途中因车祸罹难,未能完成自己的心愿。

目录

军事术语表

序言:棕色的记忆

第一章 云山惊兆:中国人民志愿军入朝

一 云山伏击战

第二章 愁云惨雾:朝鲜人民军南下

一 金日成的决心与麦克阿瑟的狂妄

二 李承晚与近代朝鲜

三 金日成的革命历程

四 南弱北强

第三章 战争升级 华盛顿介入

一 杜鲁门决定出兵

二 心比天高:麦克阿瑟的重负

三 舐犊情深

四 人无完人

五 初战失利

六 两将斗法

第四章 洲际政治:复杂的多边关系

一 两党政治

二 凯南与尼采

三 杜鲁门的总统之路

四 台湾问题的政治学

五 国共两党之争

六 是谁丢了中国

第五章 孤注一掷:朝鲜人民军挺进釜山

一 决战洛东江

第六章 扭转乾坤:麦克阿瑟仁川登陆

一 仁川登陆前奏

二 登陆仁川,攻克汉城

三 台湾问题

第七章 跨越三八线,向北挺进

一 止步还是跨越三八线

二 中国发出警告

三 斯大林、毛泽东与彭德怀

四 威克岛会晤与威洛比的误判

五 麦卡锡主义与冲向鸭绿江

第八章 志愿军猛击:长津湖与军隅里美军溃退

一 待君入瓮

二 谨慎的弗里曼

三 兵溃清川江

四 拙劣的指挥

五 军隅里与“长手套”

六 第23团与第2工兵营成功突围

七 陆战第1师逃离长津湖

八 谁之罪

九 李奇微出场

十 李奇微重整旗鼓

第九章 战争转折:双联隧道、原州和砥平里两军激战

一 彭德怀的忧虑

二 从原州到砥平里

三 “双联隧道”惊魂

四 第23团坚守砥平里

五 “围捕行动”与原州之战

六 麦吉与“弗里曼”

七 柯罗姆贝茨救援队

八 坚守到底

九 转折点

第十章 将帅失和:麦克阿瑟的去职风波

一 麦克阿瑟“逼宫”

二 杜鲁门痛下决心

三 麦克阿瑟听证会

四 黯淡与辉煌

第十一章 战争后果 结局与未来

一 可知的结局与不可知的后果

二 反思

三 尾声

注释

后记:遥远的战争,不灭的记忆

致谢

精彩书摘

云山战役

刚过子夜,中国军队发起总攻。在过去的四个月里,无论是参加哪场战斗,戴维斯总会遇到敌众我寡的状况,但这一次对于他的班来说,Z大的问题是机枪因超负荷使用而失灵。戴维斯早就料到有可能会出现这种情况。刚到朝鲜的时候,对于这种必须由两人操作的武器,他负责背负弹药,接着负责装弹,Z后才成为一名机枪手,其间他已经损耗掉三四挺机关枪。因为敌我力量对比过于悬殊,对于重型火器的需求也总是源源不绝。一开始,他们使用的是步兵Z为常见的武器——M-1 步枪、卡宾枪甚至机关枪。但是无论什么武器,对于数量庞大的敌军来说都远远不够。有一次,营长鲍勃·凯恩中校对他说:“这场战争的关键就是,你得撂倒一百名敌军,然后就能回家了。等到你真的撂倒一百名敌军,这场战争也就不算什么了。”不过,至于为什么要撂倒一百名敌军才能够回家,凯恩没有做过多的解释。戴维斯很少见到这样的情形。美军发射信号弹以后,从小在纽约州北部一个农场长大的他看到满山遍野的敌军时,不由想起家乡麦浪翻滚的景象。现在这种景象令人不寒而栗,成千上万的敌军士兵朝他们扑将而来。就算你撂倒一个,还会有下一个;就算你撂倒一百个,还会有另外一百个前仆后继。这种场景对凯恩的玩笑来说无疑是一种莫大的讽刺。接着,戴维斯又看到一名骑马的军官,他似乎正在指挥这些士兵。他们还拿着号角,而每当号角声响起时,敌军士兵便会时不时地变换进攻的方向。

戴维斯知道,身边几名士兵的弹药已经所剩无几,而且恐怕他们的时间也所剩无几;他们不断开火,通常是近距离平射。戴维斯后来回忆说,一小时,Z多两小时之后,弹药都打光了,机枪也因为过热而不能使用。凌晨2 时许,副排长找到他,戴维斯用手中仅剩的一枚手榴弹炸毁自己的机枪,然后两人设法一起来到迫击炮旁边发射空包弹,这多少给了他们一点儿掩护。眼下Z重要的事情是熬过这个夜晚。天刚破晓的时候,他们试图重新编组,惊讶地发现有些人还活着。

他们已经彻底陷入重围。

…………

这次战斗结束后,8团原有的两千四百人中死伤八百余人。时运不济的3营原有的八百余人只有近两百人成功突围。迄今为止,这是朝鲜战场上美军伤亡Z惨重的一次败仗。美军经过四个月的苦战,眼看就要胜利在望时,战场形势却突然逆转。这一结果对于一向战无不胜的美军来说尤其让人感到痛心疾首。中国军队仿佛突然从天而降,转瞬之间就将美军的一个精英师打得溃不成军。在云山战役中,8 团死伤惨重,还损失了许多先进武器装备,包括12门榴弹炮、9辆坦克、125辆卡车与数十支无后坐力步枪。在中国人发动攻击后的次日,该团发言人对记者的一席话却令人发抖。他说:“我们不知道他们能否代表中国共产党政府,但是这次战斗就像当年卡斯特在小比格霍恩河遭印第安人袭击一样,完全是一场印第安式的大屠杀。”

不管联合国军是否喜欢听到“撤退”这个词,他们也开始迅速地向清川江的另一侧撤离,准备迎接中国军队的下一轮攻击。但是此时,就像他们神不知鬼不觉地出现一样,中国军队在眨眼之间消失得无影无踪。谁也不知道他们究竟到了哪里。他们悄悄地离开战场,又一次把自己隐藏起来。尽管东京总部的人们乐于相信他们已经离开朝鲜,但是实际上他们仍然躲在北方某处。他们希望美军再次陷入圈套,来到距离他们大本营更近的地方。云山战役只是一个开始,而真正的鏖战发生在三周以后,在比云山更北、更冷的地方。

傲慢的麦克阿瑟

云山之战是中国人发出的一个警告,但是美军却没有注意到。在此前的数周里,美国总统及其高级顾问们一直对于中国介入这场战争的意图大惑不解,而现在他们变得愈发惴惴不安。接下来几天发生的事情暴露了一心想要打到鸭绿江畔、统一朝鲜半岛的麦克阿瑟同唯恐与中国发生全面战争的华盛顿之间的巨大分歧。

对于华盛顿来说,中国究竟意欲何为再一次成了首当其冲的问题,而麦克阿瑟故伎重演,想要通过控制情报来获得做决定的主动权,于是威洛比将军就成为关键人物。他刻意缩小中国军队的伤亡数字,有意淡化中国方面的参战意图。11月3日,在他的精心处理下,美国国内只知道,中国赴朝军队的人数在1.65万到3.45万人之间(然而仅在云山一处,就有接近两个师的约两万名中国士兵袭击了美军。几乎与此同时,在朝鲜半岛东侧,美国海军陆战队的一个营遭到另一股兵力相当的中国军队的袭击,并且伤亡惨重)。实际上,当时在朝鲜境内的中国士兵已经有30万人或者30个师的兵力。麦克阿瑟对这次袭击十分震惊,却试图敷衍过去,因此他对参联会主席电报的回复同威洛比如出一辙。他在回电中说,中国人之所以要开赴朝鲜,只是为了能够“在朝鲜拥有一处名义上的立足之地”,从而有机会“从废墟上进行掠夺”。

如果说一开始麦克阿瑟被中国军队的袭击吓坏了的话,那么当他们消失以后,这位将军又开始夜郎自大起来。美国第8集团军司令沃尔顿·沃克将军在云山遭袭后向东京发出电报说:“我方遭到一股有组织、高素质队伍的伏击与突袭,其中有些是中国军队。”再没有比这更明显的事实了,但是对于沃克的直言不讳,麦克阿瑟的总部感到十分不快。将军想让沃克尽量淡化与中国发生正面接触的危险,装作一切正常,然后继续挥师北进。然而沃克对于继续北上感到惴惴不安,并且像华盛顿的官员一样,想要将朝鲜半岛一分为二,尽快了事。对此,麦克阿瑟的措辞很快变得严厉起来。就在沃克担心麦克阿瑟很可能要将自己撤职的时候,这位将军质问沃克,为什么第8集团军在云山之战后就与敌军脱离接触,退缩到清川江之后。接着又逼问道,难道就因为有区区几个“中国志愿军”吗?显然麦克阿瑟想要沃克继续向北挺进,而他给沃克造成的与日俱增的压力远比那些此时深藏不露、静观其变的中国人造成的威胁要大得多。

11 月6日,麦克阿瑟在东京发表一则公报。公报中称由于他已经在平壤北部收拢包围圈,因此朝鲜战争基本结束。然而,不是每一个人都像他这样志在必得,对于亲身经历云山战役的第8 集团军的高级军官们来说,这次战役只是中国潜在威胁的冰山一角。

此时此刻,华盛顿的人们比以往更加有理由感到惶恐不安。麦克阿瑟再次回电,却与自己前一封电报自相矛盾地告诉华盛顿不用担心,美国空军完全有能力保护他的陆军,从而挫败任何挡住去路的强敌。

随着美军继续一路北上,决定朝鲜战争Z终命运的时刻似乎已经到来。在自己征服朝鲜半岛的伟大梦想与在强敌当前的局势下置美军安危于不顾两者之间,麦克阿瑟Z终选择为实现自己的个人梦想而将美军推入险境。对此,华盛顿的高官们无可奈何。国务卿迪安·艾奇逊后来写道,我们起初寄望于中国人、后来又寄望于麦克阿瑟去控制战争。然而我们现在对前者无能为力,对后者也力不从心。”

11月2日至4日,在朝鲜半岛另一端一个叫做“水洞”的地方,第10军所属海军陆战队一部在一场与云山之战规模相当的战役中遭到敌人的痛击,44人阵亡、163人受伤。他们认定,中国人的这次袭击显然经过精心筹划。中国人早已布好天罗地网,却等不及更多的美国人北上自投罗网。水洞一役足以证明云山之战不是偶然巧合。这是美军停止北上、迅速南撤,从而避免与中国发生更大规模战争的Z后一次机会,但是华盛顿却无所作为。艾奇逊在回忆录中写道:“当麦克阿瑟展开这场梦魇的时候,我们就像吓瘫了的兔子,坐在那里袖手旁观。”

用户评价

这本书以“最寒冷的冬天”为引,本身就充满了文学色彩和情感张力,这让我不仅仅把它当作一本纯粹的军事读物。我猜想,这本书在讲述军事冲突的同时,也会着重描绘战争环境下的人文关怀,或者说是人性的考验。朝鲜战争,尤其是在长津湖那样的严酷环境下,士兵们所承受的不仅仅是身体上的寒冷和战争的残酷,更是心理上的煎熬。我希望能在这本书中读到那些鲜活的个体故事,那些在绝境中挣扎求生的士兵,他们的恐惧、他们的勇气、他们的友情,以及他们对战争的思考。从“美国人眼中”这个角度出发,我也很期待它能展现不同于我们传统认知中的战争面貌,或许会揭示出战争背后更深层次的、更人性的东西。一个成功的历史叙事,不应该只有冰冷的数字和宏大的战略,更应该有温暖的血肉和真实的情感。我希望这本书能触及战争的灵魂,让我们在阅读过程中,能够感受到那份沉甸甸的重量,引发对战争的反思。

评分这本书的封面设计,特别是那幅描绘严酷战场环境的插图,立刻就吸引了我的目光。它没有选择那种喧宾夺主、过于花哨的设计,而是用一种沉静而写实的方式,暗示了书中内容的厚重与悲怆。我一直对冷战时期的地缘政治以及那些塑造了我们今日世界的重大冲突有着浓厚的兴趣,而朝鲜战争无疑是其中最关键也最令人扼腕的一场。这本书的副标题“美国人眼中的朝鲜战争”,更是让我好奇,它会从一个怎样的视角去解读这场战争?是纯粹的军事战术分析,还是会深入到决策层、战场士兵甚至是普通民众的视角?我个人更倾向于后者,因为历史的温度往往体现在细节和情感的温度里。从书名和副标题的组合来看,我预期这本书会是一次对那段黑暗岁月深邃的回溯,它可能会揭示出战争的复杂性,以及不同国家、不同立场的人们在其中所经历的苦难与挣扎。尤其是在提及“长津湖战役”和“麦克阿瑟”等具体词汇时,我脑海中已经浮现出了一些经典的战争影像和历史片段,我希望这本书能将这些碎片化的认知进行梳理和深化,带来全新的理解。

评分拿到这本书,我最期待的就是它在军事史研究上的严谨性。作为一个对军事历史有着一定了解的读者,我深知一本好的军事史著作,绝非仅仅是战役复述,更在于对战略战术的深入剖析,对武器装备的精准描绘,以及对指挥官决策的细致考察。这本书在标题中明确提及“军事史”,这让我对它的专业性有了很高的期待。我希望它能详细阐述长津湖战役的战略背景、战术部署、双方的优劣势分析,以及这场战役是如何影响了整个朝鲜战争的走向。尤其是对于麦克阿瑟这样的关键人物,我希望能看到对其战略思想、临战决策以及个人性格等方面的深入解读,了解他在战争进程中扮演的具体角色及其影响。同时,“美国人眼中”的视角,也让我好奇它会如何呈现美军的作战经验、他们的伤亡情况、以及战争对美国国内社会和政治带来的影响。我希望这本书能够提供丰富的史料支持,避免过于主观的臆断,用事实说话,呈现一个更加立体、客观的战争图景。

评分作为一名来自中国大陆的读者,对于朝鲜战争,我们有着相对熟悉的视角。因此,当看到这本书强调“美国人眼中的朝鲜战争”时,我产生了强烈的好奇心和对比阅读的欲望。我希望能通过这本书,了解美国历史学家和军事分析家们是如何解读这场他们所参与的战争,他们的历史叙述与我们所熟知的有哪些异同?对于长津湖战役,美国人又是如何评价这场战役的惨烈与战略意义?麦克阿瑟这个名字,在中国历史叙述中扮演着特定的角色,我希望这本书能提供一个完全不同的视角,去理解这位在战争史上留下深刻印记的指挥官。同时,我也想看看,美国人是如何看待他们在朝鲜战争中的得失,战争是如何塑造了他们的国家认同和对外战略的。这本书的出版,本身就是一种跨文化、跨视角的历史对话,我期待它能为我打开一扇新的窗户,去重新审视这段重要的历史。

评分我本身就对军事史,特别是二战后冷战初期的一系列重大军事冲突非常感兴趣,而朝鲜战争无疑是其中最复杂、也最具争议的一场。看到这本书的书名和副标题,我立刻就被吸引了,特别是“美国人眼中的朝鲜战争”这个表述,让我觉得这本书可能提供了一种我们国内不太容易接触到的视角。我猜想,这本书会从美国人的历史记录、军事文献、甚至可能是当年参战士兵的口述史料出发,来重新梳理这场战争。我非常期待它能够深入分析长津湖战役的战术细节,比如美军在极端恶劣环境下是如何应对中国人民志愿军的攻击,双方的战术思想差异在哪里,以及这场战役对美军的心理和战略产生了怎样的影响。当然,关于麦克阿瑟这样的重要人物,我也希望这本书能有别于我们固有的认知,更深入地探讨他的战略决策、军事才能以及他在这场战争中所扮演的角色。总之,我期待这本书能够带来一种全新的、具有启发性的解读,让我对朝鲜战争有更全面、更深刻的理解。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有