具体描述

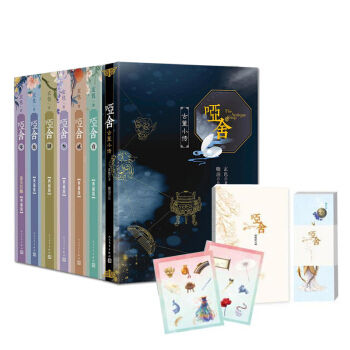

●楔子

● 鱼纹镜

●第二章 香妃链

●第三章 人鱼烛

●第四章 黄粱枕

●第五章 越王剑

●第六章 山海经

●第七章 水苍玉

●第八章 巫蛊偶

●第九章 虞美人

●……

●《哑舍.2》

●《哑舍.3》

●《哑舍.4》

●《哑舍.5》

●《哑舍.6》

●《哑舍.7》

内容简介

《哑舍套装》由玄色著 玄色 著 玄色,青春小说畅销作家,AB血型的射手座,主业宅女,副业码字,擅长烹饪和幻想,爱好阅读和旅行,追求奔放自由的人生,所以游走于历史与幻想之间,写下一个又一个略带哀伤的美丽故事。代表作《哑舍》系列、《2013》、《昊天纪》系列等。 白头宫女在,闲坐说玄宗————《哑舍》再版序

江 南

感谢玄色邀我为她再版的《哑舍》作序,在此之前我已经有很长时间耽于公司事务而不曾动笔,动笔时隐约有“手握枯木”的感觉。

曾经有过那么几年,《小说绘》是中国畅销的小说杂志。在这本小说杂志上,我写着《龙族》,玄色写着《哑舍》,裟椤双树写着《浮生物语》,还有许许多多其他作者写着形形色色的小说,仿佛满座高朋演奏着各种各样的乐器,或高亢或缠绵,或英雄百战或宫女白头,浮世间的各种腔调诡异莫名地合在一处,像是某个戏班子的后台,置身其间,恍如梦幻。

如果说读者如流水,作者如礁石,那么我们已经送走了一批又一批的读者。在他们热爱阅读,通过读书来了解外面世界的那几年里,他们打着漩围绕在我们身边。然而他们终将去向远方,而我们这些礁石般的作者,也会有那么一天会被流水磨平,等

用户评价

从整体的阅读感受来看,这本书给予读者的情感冲击是深远而持久的,它探讨的主题并非停留在表层的奇遇或探险,而是深入到了“时间”、“失去”与“执念”这些永恒的哲学命题。每一次故事的收尾,都留下了一抹淡淡的哀愁,那种对逝去美好时光的追忆,以及对物是人非的无奈,让人在合上书本后依然怅然若失。这种情绪的共鸣,是衡量一部优秀作品的重要标准。它不追求轰轰烈烈的场面,却能在细微之处击中人心最柔软的部分。读完后,我反而对日常生活中的普通物件产生了新的敬畏之心,仿佛每一个老旧的家具、每一件承载了岁月痕迹的摆设,背后都藏着不为人知的故事和一份沉甸甸的情感重量。这种提升了生活感知力的阅读体验,是很多快餐式小说所无法企及的境界,让人回味悠长,值得珍藏。

评分人物塑造方面,这本书展现出了非同寻常的功力,特别是几位核心人物的性格弧光,设计得极其复杂而迷人。他们绝非简单的“好人”或“坏人”标签可以概括,每个人都有着深藏的秘密和难以言说的苦衷。我尤其欣赏那种亦正亦邪、游走在灰色地带的角色魅力,他们身上散发出的那种疲惫却又坚韧的气质,让人感到既遥远又亲近。读着他们的故事,你很难用简单的道德标准去评判,更多的是对命运无常的唏嘘。作者似乎很擅长捕捉人性中最细微的情感波动,那些隐藏在对话和眼神交流背后的复杂心绪,被挖掘得非常透彻。这种对“人味儿”的精准拿捏,使得原本带着奇幻色彩的背景,更具厚重的历史感和人性的深度。每次读到关键转折,都会为角色的选择感到揪心,仿佛他们就在我的身边做着艰难的抉择。

评分这本书的装帧设计实在太引人注目了,初拿到手的时候,我就被它那种略带古朴又兼具现代设计感的封面深深吸引了。纸张的质感也十分考究,拿在手里沉甸甸的,翻阅起来能感受到一种独特的触感,不是那种光滑的、流水线式的印刷品,而是带着些许温度的匠心。尤其是那套“哑舍”系列,每一册的插画都仿佛是从久远的传说中走出来,线条的勾勒、色彩的运用,无不透露出一种神秘而又迷人的东方美学。我尤其欣赏作者在细节上的坚持,比如字体选择和版式布局,即便只是作为装饰元素,也与整体的故事情境完美契合,让人在阅读之前就已经被带入到那个充满奇闻异事的江湖之中。这种对实体书的尊重和投入,在如今这个电子阅读盛行的时代显得尤为珍贵,它更像是一件值得收藏的艺术品,而不仅仅是一堆纸张的堆砌。每一次把它摆在书架上,都能感受到它散发出的独特气场,那种低调却又无法忽视的存在感,让人忍不住想去探究其中深藏的那些光怪陆离的故事。

评分这本书的文化底蕴和知识性储备是其最大的亮点之一,它巧妙地将民俗传说、历史典故和古董鉴赏知识融入到情节之中,做到雅俗共赏,毫不说教。每次读到一个与某个器物相关的篇章,我都会忍不住停下来,去搜索一下作者提及的那个朝代或那种工艺,从而拓展了自己对传统文化的认知。作者的知识储备可见一斑,他对不同时期文物的特征掌握得非常精准,即便是虚构的情节,也建立在坚实的文化基础上,显得格外可信。这种“知识的趣味性”被转化成了推动情节的核心动力,而非单纯的背景板知识,这使得阅读体验既轻松愉快,又充满了学习的满足感。它不仅仅是一部小说,更像是一本披着故事外衣的文化导览手册,让人在享受阅读乐趣的同时,也悄悄地增长了见识,拓宽了视野的边界。

评分故事的叙事节奏处理得相当高明,它不像有些玄幻小说那样上来就堆砌宏大的世界观,而是采取了一种非常“接地气”的切入点——聚焦于人与物件之间的微妙联系。这种叙事手法,使得那些原本虚无缥缈的灵异事件或古董传说,一下子变得有血有肉,充满了生活的气息。每一章节的过渡都自然流畅,像是老者在茶馆里娓娓道来的陈年旧事,引人入胜却又不急不躁。你总是在不经意间被带入到主角的视角,去感受那些古董背后的爱恨情仇,去体会时间在器物上留下的无声印记。作者对于细节的描摹,比如器物的磨损程度、光线下反射出的微光,甚至是空气中弥漫的尘土味,都刻画得淋漓尽致,让读者仿佛能伸出手去触摸那些历史的遗骸。这种沉浸式的体验,极大地增强了故事的真实感和代入性,让人在不知不觉中就读完了大半夜,沉醉于那个亦真亦幻的古董世界里,久久不能自拔。

评分好,真的很好()

评分此用户未填写评价内容

评分此用户未填写评价内容

评分此用户未填写评价内容

评分好,真的很好()

评分女儿要

评分好,真的很好()

评分质量很好

评分质量很好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有