![曹文轩纯美小说系列:草房子(2016版) [7-14岁]《朗读者书单》](https://pic.windowsfront.com/1817369154/58130708Nb9a089d1.jpg)

具体描述

编辑推荐

适读人群 :7-14岁《草房子》格调高雅,由始至终充满美感;不仅适合少年阅读,也适合成人阅读。

内容简介

《草房子》是曹文轩的一部讲究品位的少年长篇小说。作品写了男孩桑桑刻骨铭心,终身难忘的六年小学生活。六年中,他亲眼目睹或直接参与了一连串看似寻常但又催人泪下、感动人心的故事:少男少女之间毫无瑕疵的纯情,不幸少年与厄运相拼时的悲怆与优雅,残疾男孩对尊严的执著坚守,垂暮老人在ZUI后一瞬间所闪耀的人格光彩,在死亡体验中对生命的深切而优美的领悟,大人们之间扑朔迷离且又充满诗情画意的情感纠葛……

精彩书摘

秃鹤与桑桑从一年级开始,一直到六年级,都是同班同学。

秃鹤应该叫陆鹤,但因为他是一个十足的小秃子,油麻地的孩子,就都叫他为秃鹤。秃鹤所在的那个小村子,是个种了许多枫树的小村子。每到秋后,那枫树一树一树地红起来,红得很耐看。但这个村子里,却有许多秃子。他们一个一个地光着头,从那么好看的枫树下走,就吸引了油麻地小学的老师们停住脚步,在一旁静静地看。那些秃顶在枫树下,微微泛着红光。在枫叶密集处偶尔有些空隙,那边有人走过时,就会一闪一闪地亮,像沙里的瓷片。那些把手插在裤兜里或双臂交叉着放在胸前的老师们,看着看着,就笑了起来,也不知道是什么意思。

秃鹤已许多次看到这种笑了。

但在桑桑的记忆里,秃鹤在读三年级之前,似乎一直不在意他的秃头。这或许是因为他们村也不光就他一个人是秃子,又或许是因为秃鹤还太小,想不起来自己该在意自己是个秃子。秃鹤一直生活得很快活。有人叫他秃鹤,他会很高兴地答应的,仿佛他本来就叫秃鹤,而不叫陆鹤。

秃鹤的秃,是很地道的。他用长长的好看的脖子,支撑起那么一颗光溜溜的脑袋。这颗脑袋绝无一丝瘢痕,光滑得竟然那么均匀。阳光下,这颗脑袋像打了蜡一般亮,让他的同学们无端地想起,夜里它也会亮的。由于秃成这样,孩子们就会常常出神地去看,并会在心里生出要用手指头蘸一点唾沫去轻轻摩挲它一下的欲望。事实上,秃鹤的头,是经常被人抚摸的。后来,秃鹤发现了孩子们喜欢摸他的头,就把自己的头看得珍贵了,不再由着他们想摸就摸了。如果有人偷偷摸了他的头,他就会立即掉过头去判断。见是一个比他弱小的,他就会追过去让那个人在后背上吃一拳;见是一个比他有力的,他就会骂一声。有人一定要摸,那也可以,但得付秃鹤一点东西:要么是一块糖,要么是将橡皮或铅笔借他用半天。桑桑用一根断了的格尺,就换得了两次抚摸。那时,秃鹤将头很乖巧地低下来,放在了桑桑的眼前。桑桑伸出手去摸着,秃鹤就会数道:“一回了……”桑桑觉得秃鹤的头很光滑,跟他在河边摸一块被水冲洗了无数年的鹅卵石时的感觉差不多。

秃鹤读三年级时,偶然地,好像是在一个早晨,他对自己的秃头在意起来了。秃鹤的头现在碰不得了。谁碰,他就跟谁急眼,就跟谁玩命。人再喊他秃鹤,他就不再答应了。并且,谁也不能再用东西换得一摸。油麻地的屠夫丁四见秃鹤眼馋地看他肉案上的肉,就用刀切下足有两斤重的一块,用刀尖戳了一个洞,穿了一截草绳,然后高高地举在秃鹤眼前:“让我摸一下你的头,这块肉就归你。”说着,就要伸出油腻的手来。秃鹤说:“你先把肉给我。”丁四说:“先让我摸,然后再把肉给你。”秃鹤说:“不,先把肉给我。”丁四等到将门口几个正在闲聊的人招呼过来后,就将肉给了秃鹤。秃鹤看了看那块肉——那真是一块好肉!但秃鹤用力向门外一甩,将那块肉甩到满是灰土的路上,然后拔腿就跑。丁四抓了杀猪刀追出来。秃鹤跑了一阵却不再跑了。他从地上抓起一块砖头,转过身来,咬牙切齿地面对着抓着锋利刀子的丁四。丁四竟不敢再向前一步,将刀子在空中挥舞了两下,说了一声“小秃子”,转身走了。

秃鹤不再快活了。

那天下大雨,秃鹤没打雨伞就上学来了。天虽下雨,但天色并不暗。因此,在银色的雨幕里,秃鹤的头就分外亮。同打一把红油纸伞的纸月与香椿,就闪在了道旁,让秃鹤走过去。秃鹤感觉到了,这两个女孩的眼睛正在那把红油纸伞下注视着他的头。他从她们身边走了过去。当他转过身来看她们时,他所见到的情景是两个女孩正用手捂住嘴,遮掩着笑。秃鹤低着头往学校走去。但他没有走进教室,而是走到了河边那片竹林里。

雨沙沙沙地打在竹叶上,然后从缝隙中滴落到他的秃头上。他用手摸了摸头,一脸沮丧地朝河上望着。水面上,两三只羽毛丰满的鸭子,正在雨中游着,一副很快乐的样子。

秃鹤捡起一块瓦片,砸了过去,惊得那几只鸭子拍着翅膀往远处游去。秃鹤又接二连三地砸出去六七块瓦片,直到他的瓦片再也惊动不了那几只鸭子,他才罢手。他感到有点凉了,但直到上完一节课,他才走向教室。

晚上回到家,他对父亲说:“我不上学了。”

“有人欺负人了?”

“没有人欺负我。”

“那为什么说不上学?”

“我就是不想上学。”

“胡说!”父亲一巴掌打在秃鹤的头上。

秃鹤看了父亲一眼,低下头哭了。

父亲似乎突然明白了什么。他转身坐到灯光照不到的阴影里的一张凳子上。随即,秃鹤的秃头就映出了父亲手中烟卷忽明忽暗的亮光。

第二天,父亲没有逼秃鹤上学去。他去镇上买回几斤生姜:有人教了他一个秘方,说是用生姜擦头皮,七七四十九天,就能长出头发来。他把这一点告诉了秃鹤。秃鹤就坐在凳子上,一声不吭地让父亲用切开的姜片,在他的头上来回擦着。父亲擦得很认真,像一个想要让顾客动心的铜匠在擦他的一件青铜器。秃鹤很快就感到了一种火辣辣的刺痛。但秃鹤一动不动地坐着,任由父亲用姜片去擦着。

桑桑他们再见到秃鹤时,秃鹤依然还是个秃子,只不过那秃头有了血色,像刚喝了酒一样。

不知是纸月还是香椿,当秃鹤走进教室时,闻到了一股好闻的生姜味,便轻轻说出声来:“教室里有生姜味。”

当时全班的同学都在,大家就一齐嗅鼻子,只听见一片吸气声。随即都说确实有生姜味。于是又互相地闻来闻去,结果是好像谁身上都有生姜味,谁又都没有生姜味。

秃鹤坐在那儿不动。当他感觉到马上可能就有一个或几个鼻子顺着气味的来路嗅呀嗅的要嗅到他,并要嗅到他的头上时,说了一声“我要上厕所”,赶紧装出憋不住的样子跑出了教室。他跑到河边上,用手抠了一把烂泥,涂在头上,然后再用清水洗去。这样反复地进行了几次,直到自己认为已经完全洗去生姜味之后,才走回教室。

……

用户评价

从文学技法的角度来看,这部作品的叙事节奏掌控得极好,犹如一位经验老到的音乐家在指挥一场交响乐。开篇往往是很平缓的,像晨雾还未散去时的湖面,一切都静谧而富有张力。然后,随着情节的推进,音乐的力度会逐渐增强,在关键的冲突点达到高潮,但即便是在最激烈的部分,作者也保持着一种克制的美感,不让情感的宣泄变得失控或煽情。这种对“度”的把握,实在高明。我特别欣赏作者在描绘环境时所采用的那种电影般的镜头语言。他似乎总能找到最恰当的视角来呈现场景——时而是广阔的航拍,展现出天地间的辽阔与个体的渺小;时而又是极度特写,捕捉到一滴汗珠的轨迹或一片落叶的纹理。这种空间感的切换,让读者的大脑在不同的维度间自由穿梭,极大地丰富了阅读的层次感。它不是在讲述一个简单的故事,而是在构建一个可以让你沉浸其中,甚至呼吸的“空间”。这种对文学本体的探索和对读者感官的调动,使其远超一般意义上的“童书”范畴。

评分读完合上书本的那一刻,我没有立刻去做别的事情,而是让那种意境在心头停留了很久。这本书带来的余韵是持久的、沉静的。它没有提供一个“标准答案”式的结局,而是留给读者很多值得深思的空间。它不是那种读完就扔掉的消遣读物,而更像是一本需要被反复翻阅,并在人生的不同阶段都能读出新意的“心灵地图”。它教会我们,生活中的美常常隐藏在最朴素、最不引人注目的地方,需要我们用心灵的眼睛去发掘。对于那些在成长过程中感到迷茫或者对世界充满困惑的少年们来说,这本书提供了一个锚点,一个可以让他们暂时停泊,重塑价值观的港湾。它不仅仅是文学作品,更像是一种精神的滋养,帮助他们在快速变化的世界里,抓住那些真正永恒和美好的东西。这种力量,是任何快餐式的娱乐都无法替代的,它沉淀下来,最终会成为我们人格底色的一部分。

评分让我印象特别深刻的是作者构建角色的方式,简直可以用“鬼斧神工”来形容。每一个人物,即使是配角,都像是用最精细的刻刀雕琢出来的,绝不脸谱化。他们有各自的阴影和光芒,有着让人心疼的脆弱和令人敬佩的坚强。特别是那些童年伙伴之间的互动,那种纯粹到近乎透明的情谊,让人读了既羡慕又带着一丝淡淡的哀伤。羡慕的是他们那份没有被世俗污染的真诚,哀伤的是我们都知道,这样的时光一旦错过,就再也回不去了。作者没有用大段的心理描写去解释人物的行为动机,而是通过他们之间微妙的对话、眼神的交流,甚至是沉默,来展现人物的内心世界。这种“少说多做”的叙事手法,极大地提升了作品的文学品位。你不需要被告知“他们是好朋友”,你会直接“看到”他们是如何在困境中互相支撑的。这种潜移默化的感染力,远比直接的标签化描述要强大得多。对于年轻的读者来说,这无疑是学习如何观察和理解复杂人性的绝佳教材。

评分我读这本书的过程,与其说是阅读,不如说是一场缓慢的“回溯”。我很少用这么老派的词汇,但它确实唤醒了我记忆深处那些被快节奏生活磨平的棱角。现在的阅读体验总是被各种即时反馈和信息流打断,很难像捧着这本书这样,愿意静下心来,去品味一个长句,去咂摸一个意象。故事的主线虽然是围绕着一群乡村里的少年展开,但其中蕴含的哲思却可以跨越年龄的界限。它探讨了“成长”这个永恒的主题,但没有将成长描绘成一个线性的、越来越“成熟”的过程,反而更像是一次次对自我边界的试探和突破。比如,书中对于“勇气”的诠释,不是那种英雄式的壮举,而是更贴近生活琐碎中的坚持——面对他人的误解时依然选择善良,在看似无望的环境中依然保持对美的感知力。这些细微之处,需要读者有足够的耐心去捕捉。我发现自己读到某些段落时,会不自觉地停下来,闭上眼睛,在脑海里重构那个场景。这是一种非常难得的阅读体验,它要求你慢下来,去感受文字背后的温度和重量,而不是仅仅为了获取信息而翻页。它像一面镜子,折射出我们每个人内心深处对于纯真年代的怀念与向往。

评分这本小说,说实话,初拿到手的时候,我其实是有点犹豫的。封面设计得很素雅,那种淡雅的米色调,配上笔触细腻的插画,散发出一种宁静的气息,但封面上那一串长长的系列名称和目标年龄段的标注,让我这个成年读者心里犯嘀咕:这真的能抓住我吗?毕竟,现在市面上的儿童文学很多都追求情节的刺激或者教育意义的直白,很少有能沉淀下来,让人慢慢品味的。然而,一旦翻开扉页,进入那个由文字构建起来的、带着泥土芬芳和水汽氤氲的世界,那种感觉立刻就变了。作者的语言不是那种刻意雕琢的华丽,而是带着一种自然流淌的韵律感,每一个词语的选择都精准地落在了那个年龄层孩子心灵最柔软的地方。我仿佛能闻到油麻地秋天的味道,感受到桑拿房里热气的蒸腾,甚至能体会到孩子们在月光下捉迷藏时的那种紧张又兴奋的心情。它不是在“教”孩子如何做人,而是在“展示”生活本身,让孩子自己去体会那些微妙的情感波动,比如对友谊的珍视,对生命的好奇,以及面对困境时的那份不屈的韧劲。这种润物细无声的力量,远比那些说教式的文字要深刻得多。我尤其喜欢其中对自然景物的描绘,那种细腻入微,简直让人怀疑作者是不是就是在那片土地上长大的,才能捕捉到那些转瞬即逝的光影和声音。

评分学校推荐假期读物,书质量比较正,主要购买方便,省的跑书店

评分可以

评分不错.书很好.包装的很好.物流也挺快的.

评分书是收到了,快递把书放快件保管箱,也不通知我,过了2天京东上看到商品已签收,立马联糸快递员,说是快递公司放的,不是他本人放的,搞不懂快递是不是快递公司的。害我取件花2元,钱虽不多,但不爽。物流差评,要求退钱。

评分好看好看好看,值得购买,还会再来

评分我觉得还可以我觉得还可以我觉得还可以我觉得还可以

评分孩子喜欢

评分我觉得还可以我觉得还可以我觉得还可以我觉得还可以

评分书的质量很好。

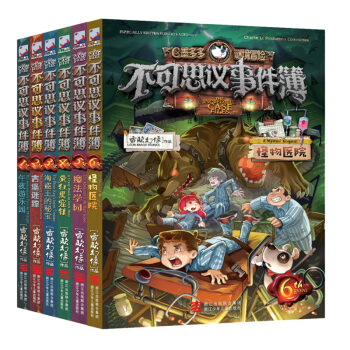

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![一只想飞的猫(彩色注音版) [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11756935/55dad5eeN8a77ddd9.jpg)

![最美的识字书(亲子礼品装 套装全9册) [3-6岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11741149/55c16587N1371fe8a.jpg)

![西游记(彩绘注音本)/超好读 给孩子的中国经典 [5-12岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12251485/5a5f0bfeNe129e6b8.jpg)

![植物大战僵尸2唐诗漫画(第二辑 新版 套装共5册) [7-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12320575/5adc7c0cN1fc5ecc9.jpg)