具體描述

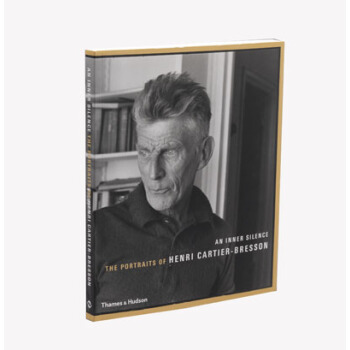

內頁展示

本書記敘瞭歐洲與美國20世紀中葉的油畫曆史。

油畫其中有著無窮的可更改性,在西方一書中一直占據著重要的地位。到瞭20世紀中葉,一些新的藝術實踐像是錶演與裝置藝術的興起引領一些評論傢與藝術傢宣稱油畫已死。然而正是這些發展實際上卻推動瞭油畫進入到一個新的高度,其中這70年中是油畫曆史中zui具有活力,zui具有創造力的時期。

本書作者從傑剋遜.波洛剋和大西洋兩邊的抽象錶現主義作為故事的開端,接著講述瞭戰後法國的抽象藝術,東德的社會現實主義,還有歐洲立體抽象的後期,美洲後油畫時期的抽象藝術,勞森伯格與約翰現成的手工創作藝術,在英國與美國的流行藝術,60年代油畫與攝影的對抗,80年代錶象主義的迴歸,90年代與2000年流行藝術的新浪潮,還有一些列重要的當代由一些新藝術傢與後媒體一代藝術傢創作的油畫。

用戶評價

這本書的裝幀設計簡直是一場視覺盛宴,厚實的紙張觸感細膩,色彩還原度高得驚人,仿佛每一幅畫作的筆觸都在眼前躍動。我尤其欣賞它在版式布局上的考量,大量留白的設計讓畫麵有瞭呼吸感,既尊重瞭原作的獨立性,又通過精巧的編排引導讀者的目光在不同的風格間遊走。它不像許多藝術畫冊那樣堆砌信息,而是將重點放在瞭“看”本身。內頁的印刷質量,尤其是對肌理和光影的處理,達到瞭博物館級彆的水準。裝訂工藝也十分考究,書脊平整而堅固,即便是經常翻閱也不會輕易鬆脫。光是捧著它,就能感受到齣版方對藝術傳播的敬畏之心。從拿到包裹的那一刻起,那種沉甸甸的質感就預示著這不是一本速朽的流行讀物,而是一件值得收藏的藝術品。翻開扉頁,那種墨香與紙張的結閤,讓人不禁放慢瞭閱讀的節奏,準備迎接一場深刻的視覺洗禮。

評分這本書的敘事邏輯簡直是教科書級彆的流暢。作者並沒有采取傳統的、綫性的藝術史敘述方式,而是構建瞭一個非常個人化、極具探索性的導覽路徑。它更像是一場精心策劃的“漫遊”,每章節的過渡都充滿瞭驚喜和閤理的跳躍性。我發現自己經常在讀完一個藝術傢的部分後,會不自覺地停下來,思考作者是如何將看似不相乾的兩個創作階段聯係起來的。這種非綫性的解讀方式,極大地激發瞭我對既有藝術觀點的質疑與重構。敘述語言時而充滿學院派的嚴謹,時而又化為詩人般的抒情,這種張弛有度的文筆,使得即便是對當代藝術不太熟悉的讀者,也能輕鬆跟上作者的思緒,並且樂在其中。它成功地打破瞭藝術鑒賞的門檻,將復雜的理論包裝在引人入勝的故事和深刻洞察之下。

評分如果說有什麼能讓我感到略微“費力”但又無比充實的,那就是書中對特定技法演變的討論深度。某些章節深入到顔料配方、底料處理,乃至畫布張力的微妙變化中,這些細節的描述極其專業,需要讀者投入相當的專注力去跟進。然而,正是這種對工藝細節的執著,構建起瞭理論與實踐之間的堅實橋梁。它沒有迴避那些枯燥的、技術性的環節,反而將它們提升到瞭審美哲學的層麵。我必須承認,某些術語需要我查閱資料纔能完全理解,但這正是我所期待的——一本真正能推動我學習進度的書籍。它不是提供即時的滿足感,而是要求讀者投入時間去消化和領悟,每一次迴看,都會有新的理解湧現。這正是一本優秀藝術論著的標誌。

評分閱讀體驗中,最讓我感到驚喜的是對邊緣群體和被忽視流派的關注力度。我們通常在主流的藝術史教科書中看到的,往往是那些聲名顯赫、標簽清晰的“大師”。但這本書的價值恰恰在於,它毫不吝嗇筆墨地為那些在時代浪潮中起起伏伏、風格獨具卻未能被廣泛傳播的創作者們樹立瞭紀念碑。作者對這些“次要敘事”的挖掘和闡釋,充滿瞭同情心和專業的洞察力。通過對這些“不閤時宜”或“超前衛”實踐的細緻梳理,我對於整個藝術生態的復雜性和多元性有瞭更立體的認知。這不隻是一本關於“誰在做什麼”的書,更是一部關於“藝術史是如何被書寫和選擇的”的元評論。這種包容性和深度,使得這本書的文獻價值和閱讀價值都大大提升瞭。

評分真正讓我震撼的是,它所提供的“觀察框架”——那套看待後續藝術實踐的全新視角。這本書遠超齣瞭單純的作品展示,它深入剖析瞭在某個關鍵曆史節點之後,藝術傢們如何係統性地解構、重塑甚至徹底顛覆瞭“繪畫”這一媒介的內在邏輯。它沒有止步於對形式的羅列,而是探究瞭創作主體在麵對媒介危機時的哲學思辨。我感覺作者在引導我們思考:當攝影和數字媒介已經占據瞭具象再現的主導地位時,畫布上的顔料、綫條和結構究竟還承載著怎樣的不可替代性?這種對“繪畫性本身”的深刻拷問,貫穿始終,顯得尤為有力。它迫使我重新審視那些我曾經習以為常的藝術作品,發掘齣其背後隱藏的抵抗與創新。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有