具体描述

| 主编推荐 | |

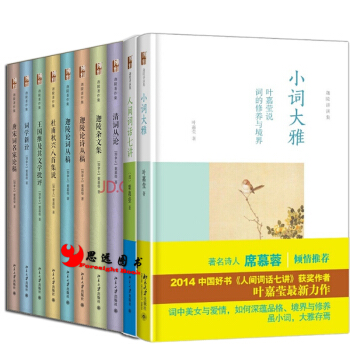

| 书名: 《词学新诠》 《清词丛论》 《迦陵杂文集》 《唐宋词名家论稿》 《迦陵论词丛稿》 《迦陵论诗丛稿》 《王国维及其文学批评》 《杜甫秋兴八首集说》 《迦陵讲演集:人间词话七讲(附光盘)》入选2014中国好书 《小词大雅 叶嘉莹说词的修养与境界》 迦陵文集(1-8)套装共8册,每一册都堪称经典。 《杜甫秋兴八首集说》是叶嘉莹先生的一本诗学著作,对杜甫晚年律诗的代表作《秋兴八 首》作了精微和深刻的分析,因此成为研杜及古典文学研究不可不知的必读书。本书体例较为复杂,亦全是旧学修养,殊不知作才全为白话诗的弊端而作,体现了学 者的治世意识,亦是当今多数学人所不及。其立意之高与入论之细,可作为古典文学研究之楷模。 《王国维及其文学批评》1979年首版于香 港,1982年由广东人民出版社再版,此后在国内多次重版。中国近代学术大师王国维先生以自沉湖水了结了自己的一生,这一令人惊愕的举动留给后人颇多疑 惑。正当五十一岁盛年的他,何以在学术研究如日中天的辉煌时刻,遽尔轻生?早期致力于西方哲学和文学研究的他又何以在治学后期转而做古文字、古器物、古史 地的考证研究?对于这两个令人百思难解的疑问,本书在一编论王国维的生平中做出了令人信服的解答,也是本书极引人入胜之处。本书的第二编论王国维的文学 研究,主要探讨王国维的《<红楼梦>评论》及《人间词话》。这一部分的理论思辨较强,其中部分观点被多数学者沿袭,被点评为二十世纪的 评价。 《迦陵论诗丛稿》从感性解读经典诗歌开始,实际归结到对诗歌中体现的人生的解读。作者选取的诗人极具代表性,陶渊明回归田园,谢灵运游乐于山林,柳宗元一心为政却仕途坎坷,李商隐陷于政治与家累之间不能自拔。如何追求幸福,叶嘉莹给出以下的答案: 我常以为,人如果能够在入世法与出世法之中,任择其一而固执之,都不失为一种可羡的幸福。 如不可能,次焉者虽徘徊于入世与出世的歧途之上,时而入世,时而出世,此一件事入世,彼一件事出世,而却不但没有矛盾抵牾之苦,反有因缘际会之乐,这也不失为获得幸福之一道。 再次焉者,则徘徊于入世与出世的歧途之上,想要入世,而偏怀着出世的高超的向往;想要出世,而偏怀着入世的深厚的感情,这已经无异于自讨苦吃了。而更次 焉者,则怀着出世的向往,又深知此一境界之终不可得;抱有入世的深情,而又对此芸芸碌碌之人生深怀厌倦,不但自哀,更复哀人,这一种人该是不幸的一种人 了。 《迦陵论词丛稿》是作者特别的一本书,因为它不讨论经典作品,却后成为词学研究的典范著作。学术界的研究都喜欢从大家、大题目入手,但这本书作者选择的,并不是词史上响的人物。它们的作品如何评价,是否一无是处?这是一本教读者如何读词,如何鉴赏词的好书。 《唐宋词名家论稿》原为与缪钺合撰《灵谿词说》中的一部分,出版以来广受好评。叶氏将所撰部分抽出,定名为《唐宋名家词论稿》。书名比较学术,然文字精美,对唐宋词中的十六位名家作了极为精简的介绍,非常好读。 《清词丛论》原为台北“中研院”词学主题计划成果之一。词学主题研究由“中研院”研究员林玫仪主持,参与学者有名国学大师饶宗颐先生,“中研院”张以 仁教授、刘少雄教授,加拿大叶嘉莹教授及大陆词学专家吴熊和教授、严迪昌教授,因而这个计划的清词研究水平是相当高的。本书主讲清词的创新与开拓。 《词学新诠》作者有中国传统旧学的深厚学养,又在西方学界浸润多年。鉴于国内青年对西方新学的探寻,作者以自己的独特优势,尝试用西方新说谈中国词论, 其中先后引用了诠释学、符号学、语言学、现象学、接受美学、新批评等多种方法,并提出如何将中西新旧多彩的文化加以别择去取和融会结合的问题,这个问题在 今天仍然没有解决。 读过叶嘉莹先生的书的人,都会想知道她经过了怎样的生活的历练,才能把诗词讲得这么好;也会怀疑:诗词真能给她巨大的力 量,支撑她度过一次又一次的人生劫难吗?这本杂文集内容虽杂,却会给读者一个直接的答案。她饱经沧桑,却有高朋满座,上至国家总理,下至幼儿园的小朋友, 更有为数众多的小说家、诗人、画家、书法家、科学家、文史研究者。它会让读者为之悲痛,为之感叹,为之惊奇,它也会为叶嘉莹先生赢得读者的尊敬。 |

| 内容简介 | |

| 《迦陵文集(1-8)(套装共8册)》内容简介:《迦陵著作集》是享誉海内外、深具影响力的词学宗师叶嘉莹先生亲自选定的著作合集,一共八本。《杜甫秋兴 八首集说》是叶嘉莹先生的一本诗学著作,对杜甫晚年律诗的代表作《秋兴八首》作了精微和深刻的分析,因此成为研杜及古典文学研究不可不知的必读书。《王 国维及其文学研究》以王国维之性格及其所生之时代为线索,探讨其治学途径的转变,自出版之日起即引领王学研究思潮,是学界公认的王国维文学研究的扛鼎之 作。《迦陵论诗丛稿》对中国古典诗歌的经典作品《诗经》《古诗十九首》和重要作家陶渊明、谢灵运、杜甫、柳宗元、李商隐诗歌的作了感性解读,再现诗歌中的 百态人生及人类出世入世的情感纠结。《迦陵论词丛稿》是作者特别的一本书,它不讨论经典作品,却后成为词学研究的典范著作。它只讨论词中感发之生命在 质与量上的精微差别,是一本教读者如何读词、如何鉴赏词的好书。《唐宋词名家论稿》论述了唐宋词史上十六位名家的词作及其精微品质,是作者论词著作中论说 系统,探讨也为深入的一本书,被宋史大家邓广铭先生强烈推荐。《清词丛论》原为台北“中研院”词学主题研究计划成果之一,主讲清词的创新与开拓。这 个计划的参与学者有名国学大师饶宗颐先生及词学专家吴熊和、严迪昌,研究水平是相当高的。《词学新诠》是一本以现代观念和理论为工具对传统词学进行科学 的开发与归纳的专著,其中建立的一个适合现代人理解的词学理论新框架令人耳目一新,突显了作者深厚的传统文化修养与西方理论学养。《迦陵杂文集》首次将作 者的散文、信函、序言、铭文等文字汇集出版,作者身世之坎坷展现了八十年时代之风云变幻,亦是叶嘉莹先生袒露个人情怀之作。北京大学出版社2008年首版 《迦陵著作集》早已售罄,时值叶嘉莹先生九十华诞之际,特别推出精装精校版,以飨读者。 《迦陵讲演集:人间词话七讲(附光盘)》 是名国学大师王国维所著的一部文学批评著作,也是晚清以来有影响的著作之一。它的文辞优美,但因为它的解说方式是中国传统的感悟式的意象批评,所以一 般读者不易读懂。本书分为两部分。一部分为名词学大师叶嘉莹的讲内容。作者以深入浅出和典雅细腻的文字,为读者讲述了王国维《人间词话》中名的“境 界”说、词与诗的美感特质的区别,及历代名词家词作。第二部分为人间词话原文。 《小词大雅 叶嘉莹说词的修养与境界》 词,是一种传统的文学体裁。因为它篇幅短小,且常常描绘文人眼中难逃浮浪浅薄的美女和爱情,历来被称为“艳科”“小词”。小词如何从爱情的品格升华到人 生的境界,如何体现中国传统文化中儒、释、道的修养?读者又如何能够从小词中领略这种修养和境界?叶嘉莹女士将为您细细评赏,虽小词,大雅存焉。 |

| 作者简介 | |

| 叶嘉莹,号迦陵。蒙古裔满族人,出身叶赫那拉氏。1924年出生于北京,毕业于辅仁大学国文系。1950年代任台湾 大学教授,并在淡江与辅仁两大学任兼职教授。1960年代应邀担任美国哈佛大学、密歇根州立大学客座教授。后定居加拿大,任加拿大不列颠哥伦比亚大学终身 教授,并曾于1980年代至1990年代再度赴美,在耶鲁大学、印地安那大学讲学,1991年当选为加拿大皇家学会院士。自1970年代末返大陆讲学,先 后任南开大学、四川大学、北京师范大学等校客座教授,1996年在南开大学创办中华古典文化研究所,设立“驼庵”奖学金。2008年,荣获中华诗词学会颁 发的首届“中华诗词终身成就奖”。2012年6月获聘中央文史馆馆员,2013年荣获由中央电视台、文化部、国务院新闻办公室、国务院侨务办公室、中国人 民对外友好协会、孔子学院总部/国家汉办共同主办的“中华之光”传播中华文化年度人物奖。 |

| 目录 | |

| 《迦陵杂文集》目录: 什刹海的怀思 我与我家的大四合院 诗歌谱写的情谊:我与南开二十年 怀旧忆往——悼念台大的几位师友 悼念马英林学长 悼念端木留学长——挽诗二首及文 论缪钺先生在诗词评赏与诗词创作两方面之成就 悼念文史学家缪钺先生 陕西人民出版社重印缪钺《诗词散论》序言 我与唐圭璋先生的两次会晤 纪念影响我后半生教学生涯的一位前辈学者李霁野先生 悼念赵朴初先生——记我与赵朴老相交往之二三事 数学家的诗情——谈陈省身先生与我的诗歌交往 妙理推知不守恒——在南开大学庆祝杨振宁七十华诞报告会上的发言 顾随先生百年诞辰纪念会致张恩芑学长信 《艳阳天》中萧长春与焦淑红的爱情故事 《艳阳天》重版感言 纪念我的老师清河顾随羡季先生 《顾随先生临帖四种》序 顾随先生《诗文丛论》序言——诗词中的师生谊 《顾随全集》序言 《台静农先生诗稿》序言 《台静农先生诗稿·序言》后记 序《还魂草》 朱维之先生《中国文艺思潮史稿》再版序言 《唐诗的魅力》序 《荔尾词存》序 范曾先生画册序言 《唐宋词选读百首》序言 《考调论词——两宋二十二名家词选》序言 《百年词选》序 题黛文女士画展 写在王人钧画展之前 刘波画展序 《论语百则》前言 《与古诗交朋友》序言 《唐宋词十七讲》自序 《唐宋名家词赏析》叙论 《中国词学的现代观》大陆版序言 《中国词学的现代观》增订再版序言 《诗馨篇》序说 《词学古今谈》前言 《清词名家论集》序 《清词选讲》序言 《阮籍咏怀诗讲录》前言 《迦陵文集》总序 《我的诗词道路》前言 《迦陵谈词》新版序 《叶嘉莹作品集》总序 《叶嘉莹作品集·诗词讲录》序言 《叶嘉莹作品集·诗词论丛》序言 《叶嘉莹作品集·诗词专著》序言 《叶嘉莹作品集·创作集》序言 《中国诗歌论集》英文版后记 《历代名家词新释辑评丛书》总序 《浩气长存——历代歌咏文天祥诗钞》阅后小言 独陪明月看荷花——《叶嘉莹诗词选译》序 《迦陵讲演集》序言 蔡章阁楼记 《常州词派与晚清词风》序言 《词之美感特质的形成与演进》序言 一幅珍藏——记陈省身先生手书七言诗一首 《欧行三记》序 题津门胡志明先生所藏羡季师自印旧刻本《荒原词》集 《魏晋诗人与政治》修订本序言 喜看诗域拓新疆——《马凯诗词存稿》读后小言 《叶嘉莹诗歌讲演集六种》序言 《末代遗民陈曾寿及其咏花词》序言 附录 月与镜的谈话 《中国古代经典诗词文赋选讲》序言 《迦陵诗词稿》中的乡情 “红楼竟亲历”——应周汝昌先生之嘱讲述六十年前在辅大女院恭王府读书之琐忆 我的自述 叶赫寻根 …… |

| 精彩文摘 | |

| 五 尾言 如我在前文所言,我聆听羡季先生讲授古典诗歌,前后曾有将近六年之久,我所得之于先生的教导、启发和勉 励,都是述说不尽的。当1948年春,我将要离平南下结婚时,先生曾经写了一首七言律诗送给我,诗云:“食荼已久渐芳甘,世味如禅彻底参。廿载上堂如梦 呓,几人传法现优昙。分明已见鹏起北,衰朽敢言吾道南。此际冷然御风去,日明云暗过江潭。”先生又曾给我写过一封信,说:“不侫之望于足下者,在于不佞法 外,别有开发,能自建树,成为南岳下之马祖,而不愿足下成为孔门之曾参也。”先生对我的这些期望勉励之言,从一开始就使我在感激之余充满惶愧,深恐能力薄 弱,难副先生之望。何况我在南下结婚以后不久,便因时局之变化,而辗转经由南京、上海而去了台湾。抵台后,所邮运之书籍既全部在途中失落无存,而次年当我 生了一个孩子以后不久,外子又因思想问题被捕入狱。我在精神与生活的双重艰苦重担之下,曾经抛弃笔墨,不事研读、写作者,盖有数年之久。于时每一念及先 生当日期勉之言,辄悲感不能自已。其后生事渐定,始稍稍从事读、写之工作,而又继之以飘零流转,先由台湾转赴美国,继又转至加拿大,一身萍寄,半世艰辛, 多年来在不安定之环境中,其所以支持我以极大之毅力继续研读、写作者,便因为先生当日对我之教诲期勉,常使我有唯恐辜恩的惶懼。因此虽自知愚拙,但在为 学、做人、教书、写作各方面,常不敢不竭尽一己之心力以自黾勉。 …… |

用户评价

《清词丛论》这部著作,真是我领略清代词坛风貌的一扇绝佳窗口。叶嘉莹先生以其一贯的大家风范,深入浅出地解析了清代词坛错综复杂的局面,从名家到流派,从风格到意境,都做了鞭辟入里的论述。我尤其喜欢先生对乾嘉时期词风的剖析,她揭示了这一时期词人如何在承袭宋词余韵的同时,又力图创新,形成了独特的时代特征。先生对词人情感的体察入微,让我感受到了清代词人内心世界的丰富与复杂。她分析了一些被后人忽视的词人,发掘他们作品中的闪光点,这让我看到了词学研究的无限可能。读这本书,我不仅了解了清词的脉络,更感受到了词作为一种抒情艺术,如何在历史的长河中不断流转、演变,又如何在不同时代、不同背景下,承载着词人的情感与理想。先生的文字充满诗意,读来仿佛身临其境,与那些词人一同呼吸、一同感受。我从中看到了清代文人的雅趣,也体会到了词人“寄慨”之深。

评分这套叶嘉莹先生的词学经典,真是我近年来读到的最值得回味的几本书了。初翻开《人间词话七讲》,就如同走进了古代文人的雅集,先生的讲解不是枯燥的理论堆砌,而是充满生命力的对话。她将王国维的《人间词话》抽丝剥茧,娓娓道来,仿佛我们亲历了词境的生成,感受到了词人笔下那份“有我之境”与“无我之境”的微妙差异。先生谈词,不仅仅是分析技巧,更是挖掘词人内心深处的悲欢离合,将那些被时间冲刷的文字重新赋予血肉。她对李煜的分析,让我第一次真正理解了“亡国之音哀且怨”并非仅仅是政治的悲哀,更是个人情感的极致溃散。而对苏轼的解读,则让我看到了一个旷达洒脱的文人心胸,如何在逆境中寻找诗意的栖居。每一讲都像是一场心灵的洗礼,让我对词的世界有了更深的敬畏和体悟。我特别喜欢先生在讲解中穿插的她自己的人生经历和感悟,这使得冰冷的理论瞬间变得温热而亲切,仿佛一位慈祥的长者在娓娓道来她毕生的治学心得,让我觉得与这位伟大的学者之间的距离瞬间拉近,也让我更加珍惜这份跨越时空的智慧传承。

评分《迦陵论诗丛稿》这部集子,让我看到了叶嘉莹先生作为一位中国古典诗歌研究的大家,其思想的深度与广度。先生的论诗,绝不仅仅停留在诗歌的形式或技巧上,而是直抵诗歌的灵魂。她谈论诗歌,就像在谈论生命本身,充满了哲思和人文关怀。我特别欣赏先生对于诗歌“言外之意”的解读,她教导我们如何去体会那些未曾言说却在字里行间流淌的情感,如何去感受诗人内心深处的孤独、喜悦、悲伤和思索。先生对杜甫诗歌的分析,让我感受到了“沉郁顿挫”背后深藏的家国情怀与民生疾苦,那种“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的控诉,穿越千年依然振聋发聩。而她对诗歌的“意境”的阐述,更是让我明白了诗歌的生命力所在。读这本书,我感觉自己不仅在学习诗歌,更是在学习如何去感受生活,如何去理解人性,如何去拥抱生命中的美好与遗憾。先生的智慧,如同一盏明灯,照亮了我对诗歌乃至人生的探索之路。

评分《词学新诠》这本书,简直是我在词学研究领域遇到的“寻宝图”。叶嘉莹先生在这本书中展现了她深厚的学养和独到的见解,将词学研究的脉络梳理得清晰而系统。她不拘泥于传统的派别划分,而是从更宏观的视角,探讨了词的起源、发展及其演变规律。尤其是先生对词体音乐性的探讨,让我茅塞顿开。我过去总是从文字表面去理解词,而先生却将词与音乐紧密联系起来,让我认识到词最初是以歌唱为目的的艺术形式,理解了词的音韵之美对词意表达的重要性。她分析了不同时期词人在音乐性上的探索和追求,以及这种追求如何影响了词的风格和意境。读这本书,我仿佛置身于一个词学研究的实验室,见证了先生如何用严谨的学术态度和敏锐的洞察力,为我们揭示词学研究的深层奥秘。书中的很多论述都极具启发性,让我对词的认识不再停留在浅层,而是进入了一个更广阔、更深入的领域。我尤其欣赏先生在引用前人研究成果的同时,又能提出自己独到的观点,这种既尊重传统又不囿于传统的治学精神,令我受益匪浅。

评分《唐宋词名家论稿》这本书,绝对是通往唐宋词殿堂的“导览图”。叶嘉莹先生在其中精选了多位唐宋词坛的巨擘,进行了深入而生动的个案分析。她对于李清照词作的解读,让我第一次真正理解了“凄凄惨惨戚戚”背后那份独立女性的坚韧与哀愁,以及她词作中“寻常巷陌,教往来、人说而今,载酒去,又重携酒,莫负东风”所展现的,在乱世中仍不失生活情趣的坚强。她对辛弃疾词的分析,则让我看到了一个沙场老将的豪情壮志与英雄迟暮的悲壮,那种“把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意”的孤独与不甘,被先生解读得淋漓尽致。每一篇论稿都像是一场精彩的讲座,先生将深厚的学术功底与细腻的情感体察相结合,让我们不仅了解了词作本身,更走进了词人的内心世界。我从中看到了唐宋词是如何在不同的人生境遇中,绽放出璀璨的光芒。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有