具体描述

商品详情

编辑推荐

内容简介

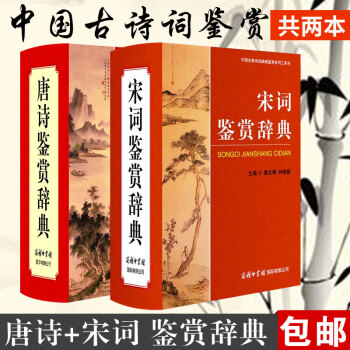

《中国古典诗词曲赋鉴赏系列工具书:唐诗鉴赏辞典》收录唐及五代190余位诗人的作品1000余篇选诗范围广泛,既收入了一些大家、名家之作,又选采了许多不见录于一般选本的遗珠,更全面地体现了唐诗风貌唐代是我国古典诗歌发展的全盛时期,名家辈出,灿若繁星,众多脍炙人口的经典诗篇历经千年而传唱不衰,感动着一代又一代读者为了帮助诗歌爱好者更好地理解这些作品,我们邀请近百位专家学者对所选作品从思想内容、艺术特征、情感意蕴等方面逐篇进行了深入透彻、独具慧心的赏析,以飨读者。

作者简介

本书由著ming古典文学专家、四川大学教授、博士生导师周啸天主编,由周振甫、管遗瑞、吴汝煜、刘学锴、姜光斗、徐应佩、徐培均、吴企明、魏耕原等八十五位古典文学研究领域卓有成就的专家学者对唐诗经典作品进行赏析,以飨读者。

目录

凡例前言

篇目

正文

精彩书摘

_戴叔伦的五律,与刘长卿有一拼。这义是一篇佳作。刈长卿号“五言长城”,地位粳赫,只是十首以上,便见重复。戴叔伦名气小得多,但每篇不同,斯亦难矣。与故人邂逅相遇,从何著笔?戴叔伦只是从自己的感慨写出,便无浮言。至于浅近,那是巾唐特色,不得视为弊病。“扰扰倦行役,相逢陈蔡问。”心灵沟通。自己厌烦奔波,推知朋友也很疲惫。“陈蔡”有深意,见下文。

“如何百年内,不见一人闲。”又是心灵沟通。百年指一生。一生中不得空闲,只有你和我了。同病相怜,情分可知。注意:这是个流水对。

“对酒惜馀景,问程愁乱山。”佳句。一般律诗到了颈联便是敷衍,这首不同,仍见真情。偶然相逢,但凭杯酒叙旧,而我们格外珍惜这次相逢。明天,我们又要在荒山野岭中度过了。对馀景的依恋,可想而知。

“秋风万里道,又是穆陵关。”明日的处境,不单孤独,而且悲观。

现在回过头来谈辞藻。辞藻增强文气,律诗作手每倚重之。但辞藻可能有深意,可能只是银样枪头,装点而已。鄙人见过一位老前辈诗集,每至重庆,则日字水:每至南京,便同白门。非不美也,酸味亦出。本诗用了“陈禁”“穆陵关”两个地名,却有深意。陈蔡,多难之邦;穆陵关(在湖北麻城北),多事之区。岂足偶合,余味浓矣。随手拈来,亦见功力。

这首诗就是淡淡写出却也动人的巾唐风格,可谓样板。它与那些只重辞藻、不关痛痒的矫情诗不可同而语。“吾意独怜才”,戴老亦足当之。

内容简介

《宋词鉴赏辞典》共选取了唐、五代、宋著ming词人185家,词作700余首。这些兼具思想性和艺术性的作品,直到今天仍在陶冶着人们的情操,给我们带来美的享受。在中国古代文学的阆苑里,唐宋词这块芬芳绚丽的园圃,令人目迷令人神醉她姹紫嫣红,千姿百态,与唐诗争奇,与元曲斗妍,又为后来的明清戏剧小说输送了有机养分、本辞典邀请了160位专家学者对这些作品进行了精彩赏析,以便提高广大读者在古典诗词方面的鉴赏能力。作者简介

本书由唐圭璋、钟振振主编。精选唐宋词经典作品,由程千帆、霍松林、钱仲联、沈祖棻、唐圭璋、吴调公、吴小如、吴熊和、吴丈蜀、夏承焘、叶嘉莹、阴法鲁、钟振振、周振甫等一百六十位古典文学研究领域卓有成就的专家学者对其进行赏析。zui终把这部内容丰富、装帧精美的作品奉献给读者。目录

凡例前言

篇目名

词人音序索引

篇目音序索引

正文

附录

读词常识

词学要籍简介

本书所见词牌简介

精彩书摘

浣溪沙敦煌曲子词

五两竿头风欲平,长风举棹觉船行。柔橹不施停却棹,是船行。

满眼风波多闪灼,看山恰似走来迎。子细看山山不动,是船行。

这是一首船夫曲。它以轻快的笔调描画出扬帆出航、乘风行船时的愉悦之情。

“五两”,古代候风器。楚人称候风器为五两,因以五两(一说八两)鸡毛制作而成,故名。把它悬挂在竿头,立军营中或舟船上,借以窥测风向和风力。顾况《五两歌送张夏》:“竿头五两风袅袅,水上云帆逐鸟飞。”“五两竿头风欲平”,是说原先停泊在避风处的船只,从候风器上占出风向将起变化。“风欲平”,谓风力转弱,这是风向改变的前兆。“长风举棹觉船行”,长风,大风,这里指顺风。顺风挂帆又是打桨,拔锚起航了。驶向江心以后,既不用摇橹也无须打桨,乘风破浪,顺利行进。

过片写船上人所见江上风光。“满眼风波多闪灼”,波光闪烁,忽明忽暗。“看山”三句,化静为动,着意写出船行山迎相对运动的感觉。视觉有时会造成一种心理错觉,赋予静物以动感。在诗里写这种错觉的比较多。比如粱元帝萧绎《早发龙巢诗》:“不疑行舫动,唯看远树来。”远树,本来并未移动,却由于舟船在行进,映入船上人眼帘时,仿佛正迎面“走”来。李白《望天门山》:“两岸青山相对出”,写的是舟行江上遥望前面天门山才有可能产生的特有感受。相反,有时也会由于物我俱动而造成主客两体俱静的错觉。如陈与义《襄邑道中》:“飞花两岸照晚红,百里榆堤半日风。卧看满天云不动,不知云与我俱东。”既然有风,哪有云彩不动的道理!自然也是一种错觉。它是相对运动引起的又一种心理错觉。诗人先把动态写成静景,然后再点明物我“俱东”,不失为一种“夺胎换骨”的妙法。但在歌辞里,运用疑动式化静为动手法的,似乎并不多见。而本篇写得又早,弥觉可贵。不过,平心而论,如果按照词特殊的章法和韵味别具的要求来衡量,那么,它先说“看山恰似走来迎”,后以“子细看山山不动,是船行”收煞,把心理错觉兜底点破,未免失之太露。词里重复用“行”字叶韵,显示了早期民间词形式比较自由的特点。

……

用户评价

这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,商务印书馆出品,果然是精工细作。拿到手的时候,就能感受到那种沉甸甸的分量,精装的质感非常棒,拿在手里就有一种典藏的价值感。书页的纸张选择也十分考究,不是那种过于光滑反光的纸,阅读起来眼睛很舒服,即便是长时间研读那些优美的诗句,也不会觉得疲劳。字体的排版更是体现了专业水准,疏密得当,古朴又不失现代的清晰度,即便是注释和译文部分,也处理得井井有条,让人在查阅的时候能迅速定位。我特别喜欢封面设计那种沉稳大气的风格,既有传统文化的韵味,又不显得老气横秋,放在书架上,瞬间提升了整个书房的文化气息。这种对细节的极致追求,足以看出出版方对经典文献应有的尊重和用心,让人忍不住想细细品味其中的每一页。这不仅仅是一套工具书,更像是一件值得珍藏的艺术品,为我的古典文学阅读体验增添了许多仪式感。

评分这套书的实用性体现在其近乎完美的“工具性”上,但它的价值绝非止步于此。它更像是一位循循善诱的私人教师。我发现,很多时候我们学习古诗词,往往局限于课本上的标准答案,缺乏对作品更广阔的联想和思考。而这套辞典在注释之余,还穿插了一些对文学流派、创作背景的简要介绍,虽然篇幅不长,但点到为止,为读者打开了一扇扇探索的门。比如,当我查阅某位词人的作品时,它会巧妙地引导我去关注那个时期文坛的整体风貌,这对于构建一个完整的知识体系非常有帮助。它没有给我灌输死板的知识点,而是鼓励我带着问题去阅读,去探索,让学习的过程充满了主动性和乐趣。这种寓教于乐、启发思考的设计,非常符合现代读者高效学习和深度探索的需求。

评分作为一名古典文学爱好者,我平时阅读古代诗词时,最头疼的就是那些生僻字词的理解和意境的把握。这套辞典在这方面展现出了惊人的深度和广度。它不仅仅是简单的字面解释,更深入挖掘了词语在不同语境下的微妙变化和引申义。比如,有些看似平常的词汇,在唐诗宋词中却承载了特定的历史背景或情感色彩,这本书的解读就能精准地捕捉到这些精髓。我尝试着去查阅了一些我一直感到困惑的诗句,原本晦涩难懂的地方,经过辞典的细致梳理,立刻豁然开朗。尤其是一些意象的分析,比如“月”在不同诗人笔下所代表的不同心境,都分析得鞭辟入里。这种层次丰富的阐释,极大地拓宽了我对诗词的理解维度,不再是走马观花地欣赏表面的辞藻华美,而是真正走进了古人的精神世界,感受他们的喜怒哀乐。

评分从我个人的阅读习惯来看,我更偏爱那种可以随时翻阅、快速检索的工具书,而不是那种需要从头读到尾的专著。这套辞典在这方面的设计简直是教科书级别的。无论我是在阅读某本诗集时遇到生词,还是在写作时需要寻找恰当的意象来表达情感,都能在极短的时间内找到所需信息。索引系统的构建非常完善,无论是按字首、按朝代还是按主题,查找都极为便捷。特别是当你想对比不同诗人对同一个主题的描绘时,这种高效的检索能力就显得尤为重要。这种随时可用的“即插即用”的特性,使得它成为了我书桌上使用频率最高的工具书之一,真正做到了“藏之名山,传之后世”的价值,同时又兼顾了当代人快节奏阅读的需求。

评分对于初学者来说,这套书的友好度是超乎预期的。我曾给一位正在接触古诗词的晚辈推荐过其他一些词典,他们普遍反映内容过于学术化,术语太多,读起来很有压力。然而,这套辞典在保持学术严谨性的同时,其语言组织却非常平实和流畅。即便是对于那些对古汉语不太熟悉的读者,也能通过清晰的解释迅速进入状态。编纂者似乎深谙“以浅入深”的道理,从最基本的词义开始,逐步过渡到复杂的修辞手法和意境分析,过渡得非常自然。它没有故作高深地使用大量晦涩的文学术语来炫耀学问,而是实实在在地致力于让读者“读懂”和“爱上”诗词。这种服务读者的态度,在学术著作中实属难得,极大地降低了古典文学的“门槛”。

评分书还是不错,可惜包装不够仔细,书壳压坏了一些,有点失望。

评分实用

评分实用

评分正版图书。质量不错。

评分书还是不错,可惜包装不够仔细,书壳压坏了一些,有点失望。

评分书还是不错,可惜包装不够仔细,书壳压坏了一些,有点失望。

评分**几年才知道原来评论85个字才会有积分。所以从今天到以后,这段话走到哪里就会复制到哪里。首先要保证质量啊,东西不赖啊。不然就用别的话来评论了。不知道这样子够不够85字。谢谢老板的认真检查。东西特别好,我不是刷评论的,我是觉得东西好我才买的,你会发现我每一家都是这么写的。因为复制一下就好了。

评分正版图书。质量不错。

评分实用

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有