具体描述

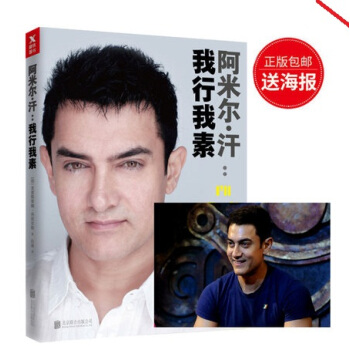

一个演员改变一个国家 除了《摔跤吧!爸爸》,他比我们知道的更伟大。

50余张珍贵照片,15万详尽文字,完整记录阿米尔?6?1汗从8岁到52岁了不起的人生。

基本信息

作者:(印)克里斯蒂娜·丹尼尔斯

上市时间:2017.6

出版社:北京联合出版公司

书号:978-7-5596-0511-5

产品线:传记-明星人物

是否精装:否

是否系列书:否

定价:52.80

开本:16

成品尺寸:166*235

印张:18

印刷工艺:过油

CIP分类:K833.515.78阿米尔·汗-传记

包装 :平装

版次 :1

出版日期 :2017/7/1

印次 : 1

印刷时间 :2017/7

页数 : 288

字数 : 150千

开本 :16开,166*235

用纸 :纯质胶

中图法分类号: K833.515.78

1、权wei传记引进国内:“印度良心”、印度国宝级演员阿米尔·汗官方权wei传记引入中国!本书旧版在印度获得2012年“印度传记”,此次引进的是2017年的新版,新增阿米·汗近五年的记录;

2、《摔跤吧!爸爸》势头正盛:在国内票房飘红,口碑爆棚,刷爆朋友圈,借助这股电影火热势头,此书势必会受到市场欢迎!此书中对《摔跤吧!爸爸》背后的故事有详细介绍;

3、内容过硬:该传记内容详实,50余张珍贵照片,15万详尽文字,完整记录阿米尔·汗从8岁到52岁了不起的人生。

4、阿米尔·汗效应:阿米尔·汗在国内影迷的心中形象高大,拥有非其他演员可比的人格魅力,况且他在国内刚打开市场,日后必会有更多佳作问世,所以,此书定是一本长销畅销书。

目录

"译者序

第yi章 童年生活

第二章 新星诞生

第三章 事业的突破

第四章 ju星来到

第五章 印度电影的转折

第六章 权wei和反权wei

第七章 婚姻的变故

第八章 电影改变国家

第九章 实至名归

第十章 晨光永存

第十一章 zui近五年,不改我行我素

后记

影片大事记

奖项和荣誉

精彩书摘

第yi章

我从没想过自己的儿子会成名,怎么会有人能预见这种事呢?

——1990年,阿米尔·汗之父塔希尔·侯赛因接受《印度电影观众》专访

门铃响了,又一个人带着自己的剧本来拜访著名制片人塔希尔·侯赛因。就在他讲述自己剧本的时候,塔希尔8岁的儿子小阿米尔一声不响地坐在旁边,饶有兴致地听着这个陌生叔叔讲故事。

这些年的情况都是如此,经常有人来塔希尔家聊剧本,一讲就是三四个小时。阿米尔每次就这样不声不响地听着。等儿子到了12岁,塔希尔有时会问问他对剧本的看法,后来干脆正式邀请他“列席旁听”。

阿米尔一直非常享受这一过程。25年后,他参加由卡比尔·贝迪主持的《导演的剪辑》节目时,还说自己zui喜欢这种讲故事的剧本交流方式。

但是,塔希尔为儿子所规划的人生完全不是如此。尽管他是印度电影业家喻户晓的人物,作为父亲,他却希望自己的孩子们远离电影产业。因此,除了听听剧本以外,阿米尔早年并没有接触任何与制片相关的事。在接受1990年《印度电影观众》的专访时,记者问到阿米尔,塔希尔说:“我从来不想让阿米尔涉足电影产业,我认为这个产业的变数太多,不想孩子们深陷其中。”

很少有人知道塔希尔电影之路的艰辛。他和哥哥纳西尔·侯赛因早年都被电影艺术吸引,受印度电影的巨大影响,因而来到孟买。纳西尔二十世纪四十年代末从勒克瑙(译者注:北方邦首府,北印度第二大城市)搬到孟买,从编剧做起,效力于“电影斯坦”制片公司,创作了《阿娜尔卡莉》(1953)等电影。1955年,塔希尔也投奔哥哥而来。

纳西尔并不甘心一直创作剧本,他开始慢慢尝试导演,zui初的作品是1957年的《王子家族》,这部电影捧红了沙米·卡普,同时也为自己的导演事业开了个好头。他导演的第二部作品《心之所见》(1959)也获得了极大的成功,这次,他在担任导演的同时,还兼任了制片人,开始了他导演制片的生涯。他的电影作品,甚至包括其中大部分音乐,都是脍炙人口的,例如我们非常熟悉的《大篷车》(1971)。纳西尔的大多数电影作品,人物形象鲜明,配乐相得益彰,善于起用新人演员。三十多年之后,他的经典电影和插曲,依然被人们所喜爱,电影业的新秀们也都对他敬仰有加。

相比来说,塔希尔的事业起步期要更漫长一些。他一直有一个演员梦,不过从未真正实现。在接受《印度电影观众》的专访时,塔希尔坦言:“我曾经在一些电影中出演配角,但是,因为我实在是太矮,所以不会有人找我去演主角的。”后来,他得益于一副“金嗓子”,经常和赫曼特·库马尔、阿莎·波斯雷等人一起为电影演唱插曲,不过,他并没有做多久的配乐歌手。机缘巧合,哥哥纳西尔做了导演,塔希尔就开始做哥哥的助理,zui终也确定了自己在电影界的定位——制片人。七十年代,多数纳西尔导演的影片,都是塔希尔出任制片人,包括经典之作《大篷车》。不过,塔希尔本人的导演梦却在几十年之后携手儿子共同实现(译者注:他的导演处女作,就是1990年由阿米尔主演的《为了爱你》)。

除了《大篷车》这样的事业高峰,塔希尔也经历过事业的低谷,例如他的影片《情锁》——耗费了六年半的时间进行筹备和制作,超出预算350万卢比。尽管这部电影票房不俗,却依然让塔希尔家背上了种种债务。塔希尔就是这样,在崎岖的电影之路上艰难前行。

阿米尔目睹了父亲制片的种种痛苦经历,所以在他的电影生涯中,强烈的责任感一直伴随着他。在2010年的印度《时代周刊》采访中,阿米尔说:“我从当演员第yi天起就明白责任的意义,有一件我永远不会做的事就是拿别人的钱冒风险……我的从业原则是,让所有参与我电影的人都赚到钱。虽然,对很多电影人来说,我敢于尝试,就好像一块试验田。但是,我不会做不切实际的尝试。”事实证明,作为演员,阿米尔在尝试一些新题材电影时,也从不忽视其商业效益。同时,他尽可能保证电影的竞争价值。他始终认为,电影zui大的价值应该是娱乐价值。

尽管父亲是阿米尔接触电影业zui早的途径,但是,通过后来的一些采访就可以了解到,阿米尔和父亲并不是zui亲密的。当父亲在片场辛苦一天回家时,小阿米尔很少去打扰他。 2008年的某采访中,阿米尔说:“在那时我只知道,父亲毎天很辛苦地给我们赚口粮, 所以应该不喜欢小孩子去打搅他。”当然,即便父子间有些距离,他们之间仍然有一种特殊的感情,尽管他们对于人生和电影的某些现点不尽相同,但是他们对于挑战的热衷,以及对于大银幕的执着,还是如出一辙的。

“我至今都记得厨房泡菜坛子里散发出来的味道。”

——2008年,阿米尔汗在《导演的剪辑》节目中谈到童年

阿米尔是家里的第二个孩子,他上面有一个姐姐尼卡特,下面有一个弟弟费萨尔和一个妹妹费尔哈特。由于塔希尔极不希望孩子们暴露在聚光灯下,所以阿米尔他们的童年和其他孩子并无二致。与其他闪耀着光环的明里家庭相去甚远的是,在阿米尔童年的记忆中,zui难忘的是烙饼和泡菜。在2009年的一次节目中,他提到:“我记得童年zui开心的事,就是拥有第yi辆自行车。当时年纪很小,非常想要一辆,妈妈就帮我买了一辆,是旁边有辅助轮的那种,这样我在骑车的时候就不用别人扶着。”

生长在孟买的城市公寓中,阿米尔的童年是在和兄弟姐妹的嬉戏中度过的,他绕着院子骑车、放风筝。后来,他还和小区的其他孩子成立了一个组织,叫“时逝军团”,成了孩子头。他们这个组织刚开始就是玩玩游戏,后来则开始为小区居民做事,还邀请新人加盟。

相比上面这些,阿米尔对于动物和阅读更为钟爱,且延续至今。他非常喜欢动物,不仅是常见的如猫狗,甚至还包括蛇!而动物对他,似乎也有种特殊的亲近感。他伯父纳西尔养了一条非常凶恶的狼狗,就对阿米尔表现得异常亲热。事实上,毎次阿米尔离开伯父家时,那只大狼狗都会目送他走很远。

成年之后也是如此。他在拍摄《情侣风尘》时曾经带回一条小眼镜蛇来养;拍摄《情比金坚》的时候还收养了一条流浪狗,取名为“小石子”。小时候大人不允许他在家里养狗,所以长大之后,他就开始养各种宠物。

因为不太看电影,看书就成了小阿米尔zui大的爱好,他第yi次读伊妮德·布莱顿(译者注:1897-1968,英国著名儿童文学女作家)的时候只有 6岁。阅读一直陪伴着他成长,当他开始有零用钱的时候(毎月20卢比),就把所有积蓄用来买书。据阿米尔后来说,自己儿时读了很多沃德豪斯(译者注:1881-1975,英国小说家)、狄更断、托尔斯泰等名家的著作。

当时家里人认为,阿米尔是一个喜欢幻想,天真无邪,有点羞涩,偶尔恶作剧的小孩儿。在1990年《印度电影观众》专访中,塔希尔说自己的儿子非常不让人操心,他眼中的阿米尔,比同龄的孩子要成熟,会思考,有责任感。

在塔希尔的记忆中,阿米尔唯yi一次遭遇危险,是在他5个月大的时候。 一天,塔希尔听到妻子和仆人的呼唤,冲进房间,看到阿米尔奄奄一息 地躺着。仆人建议马上给阿米尔进行人工呼吸。5分钟的抢救后,阿米尔开始恢复知觉,被送往医院。除此之外,阿米尔可以说是麻烦的绝缘体。他早年在其他地方上学,后来他又到了孟买,就在这里,他遇到了后来和自己合作的电影人阿蒂特亚·巴塔査亚,他们成了同班同学。

在《地球上的星星》(2007)的一次发布活动中,他的老师在现场“爆料”:记得当年阿米尔就是经常在门口罚站的孩子之一——他非常聪明,但是不喜欢死读书。1994年,阿米尔曾这样回忆自己的童年:“我在学校绝对是坏小子,从八年级开始,我就是班里zui淘气的学生之一。但是,一回家我就变得异常安静。”他还回忆了小时候打架的经历:“我经常在放学的时候,和别人打架算账。有一次,有人打了我弟弟费萨尔,我就把那家伙打得满地找牙。那时候,我确实是个非常好斗的孩子,没人敢惹我。”

兄弟姐妹们也列举了一些阿米尔在家淘气的轶事。事实证明,即使是成名之后,阿米尔在片场也经常淘气。儿时,他经常制造一些小游戏,让弟弟妹妹为自己跑腿。比如:他想喝水了,就会告诉弟弟和妹妹,看看谁能以zui快的速度打一杯水过来。

阿米尔在自己弟弟妹妹面前是这样的形象,但是,另一个早年熟识他的人则对他有着完全不同的认识——就是纳西尔的儿子,阿米尔的堂兄曼苏尔·汗。“我印象中的阿米尔非常害羞,非常内向。后来才知道他有想当演员的想法,但是,以我对他zui初的了解,很难相信这样内向的人会想当演员。这也是我首次和他合作zui大的顾虑,我一直在想:这么害羞的人,会在镜头前有怎样的表现?”据他所说,阿米尔差点为此失去在银屏上发展的机会:“阿米尔用了几年时间,才在表演上彻底放开。如果你仔细比较,就能发现,现在阿米尔也是在偏重情感的戏码上表现得很好,但是其他的部分,他却要多花些时间来找感觉。我个人认为他在《艳光四射》(1995)里的表现就很不错。”

在阿米尔的童年中,给他带来zui大影响的是他的母亲兹纳特·侯赛因。2008年,阿米尔接受采访时,很动情地回忆道:“母亲对我的影响zui大,也是我zui亲近的人。她的内心既强大,又感性,经常为他人着想。她是位伟大的女人!”正是这位伟大的母亲,塑造了这位u星的人格魅力。

网球赛场,是阿米尔zui早得以像演员一样展示自我的舞台。有一个广为人知的趣闻是:电影人阿舒特什·戈瓦克尔阿舒特什·戈瓦克尔第yi次见到阿米尔是在卡尔体育中心,当时阿米尔只有12岁。他很早就到了,开始自己练习。阿舒特什走过去问他要不要和自己一起打球,阿米尔当场拒绝,还让他别打扰自己练习。阿舒特什一开始觉得这个孩子太狂妄了,但看了一会儿他的球技,就不得不承认他打得的确太好了,自己都甘拜下风。

阿米尔对于网球的追求比较执看,他打球期间从未错过一次练习,即使在斋月的禁食期间也是如此。这样的投入,使他在校期间蝉联马哈拉施特拉邦网球联赛少年组冠军。

网球运动还教会了阿米尔博爱精神,这是阿米尔朋友和共事者们有口皆碑的一点。在2009年的《辛尼·布里兹》采访中,阿米尔说:“每次比赛回来,母亲总是问我输贏。一般都是我贏,我就会很高兴地和她分享我的胜利。有一天我回家,她还是这么问,我的回答也一样。然后她说了句话,这句话改变了我对于人生的看法。她说:‘我想知道输了比赛的那个孩子现在是什么感受,想知道当他走进家门说出失败的消息时他的妈妈是什么感受。’我突然明白事情总有多面,应该多站在别人的角度去看问题。”

阿米尔的坚持,还表现在他对于魔方的执着上。和很多同龄的伙伴一样,阿米尔也喜欢摆弄魔方,并为此花费了不少精力。但是,不同的是,他不仅仅将自己的技艺练习到了高于一般孩子的水准,还宣称要破世界纪录!在一次采访中,他妹妹法费尔哈特回忆到:有时候,她会厌倦为阿米尔计时,阿米尔就向她承诺,自己一定会破世界记录,到时候就会郑重地在全世界面前感谢她。正是这句承诺,让费尔哈特一直担任他的计时员。

阿米尔灵活的思维,也体现在他高超的国际象棋技艺上,他从童年至今,一直都挚爱着象棋,这一点也遗传给了他的大儿子朱奈德。在印度班加罗尔管理学院拍摄《三傻大闹宝莱坞》时,阿米尔就经常和学校的象棋队队长切磋,事实证明,就连印度年轻人中zui聪明的商业人才都曾是阿米尔的手下败将。

阿米尔对于自己喜欢的事物:网球、象棋和魔方,都表现出了超出常人的专注和执着,这些也都是他早期追求完美的重要体现。

电影使我快乐,这一点是zui重要的。

——2010年阿米尔·汗接受《人民》杂志专访,谈到他大学时决定进军电影界

如果我失败了,没有人再想看我的表演,那我就转战幕后,也许做导演,或者做助理导演;如果那也不行,那我就做编剧;还是不行的话,哪怕让我做个剧务也可以。因为我不能离开电影产业,我的生命都在这里。

——2001年,阿米尔·汗接受《周日观察》采访

儿时的阿米尔,虽然被父亲刻意地保护在影视圈之外,但他8岁时,还是友情出演了纳西尔制片的一部影片,演了几幕戏,还出现在电影同名歌曲中。不过,对于小阿米尔来说,片场非常可怕,他曾经在采访中回忆道:“那是我第yi次化妆,觉得很奇怪,像个烙饼一样被扑上粉,湿湿的很难受,我现在还记得那个味道。”

事实上,阿米尔此前还有过一次上镜的机会,电影《爱的季节》曾想让他出演沙希·卡普小时候的角色,可惜zui终没有成功。因为这部电影要求小阿米尔在一辆车上进行拍摄,而阿米尔却不愿意背叛与朋友的约定——他和制片人拉杰·科斯拉的女儿芮娜是好朋友,他们有个约定:阿米只能坐她的车。

成年后,阿米尔首次上镜反而看上去有些害羞。但是在儿时,银幕上那个和家人一起唱歌,又跑到妈妈怀里的小阿米尔却是自然可爱的。

虽然有了这么一次短暂的荧屏亮相,但是阿米尔的家庭对他仍另有期望。塔西尔希望儿子能成为工程师或者医生,做梦也没有想到自己的儿子会和自己一样,将一生奉献给电影事业。和阿米尔一起做出这个选择的,还有他的同学阿蒂特亚·巴塔査亚。

阿蒂特亚出身孟买著名电影世家,是导演毕比马尔·罗伊的孙子,巴苏·巴塔査亚的儿子。两个孩子还没毕业的时候,阿蒂特亚就已独立拍摄了一个40分钟的短片《偏执狂》,通过实践摸索出了拍摄电影的过程。阿米尔以场务、助理导演、出品人等多重身份参与其中,后来阿蒂特亚还邀请阿米尔出演。阿蒂特亚回忆道:“《偏执狂》是一部非常简单的电影,更像是我们做的试验品,我只是想通过那部片子知道电影到底是如何拍成的。当时我们连数码摄像机都没有,只能用16mm的胶片进行拍摄。阿米尔和我是同班同学,加上我妹妹和一些朋友的帮忙,大概拍了两三天。”

这次看似小孩儿过家家的尝试,让阿米尔真正明白了他的使命,二十多年后,在接受《M》杂志的采访时,他说:“直到拍摄这部电影时,我才真正明白电影的拍摄过程,也正是此时,我确定这是我一生的追求——不光是以一个演员的身份,而是倾我所有,尽我所能去完成它。”就是此时,阿米尔决定辍学从影。不出所料,当他告诉家人这个决定的时候,没有一个人支持他,这场争论一直持续到深夜。后来双方各退一步:阿米尔同意一边工作一边完成学业。

不过那时的阿米尔还不确定自己想要当导演,还是做演员。所以,他先加入了伯父纳西尔电影《人生旅途》(1984)的拍摄工作中,进一步了解电影的拍摄工序。与此同时,他还参与拍摄了柯坦·梅赫塔执导的《胡里节》(1985),《胡里节》讲述了发生在大学校园的一天,要求一位素人出演,就选中了阿米尔。为了出演这个角色,他不得不同意在假期拍摄。

当时男一号的人选有两个,一个是阿米尔,另一个是阿米尔在网球场上认识的朋友阿舒特什·戈瓦克尔 。可惜,当刚剪过头发的阿米出现在片场的时候,阿舒特什·戈瓦克尔就被选成了男一号,而阿米尔则出演了生平第yi次反面角色。

这部电影得到的反馈参差不齐。阿米尔的家人对他的这个小角色多有微词,但是,当时比较有名望的演员拉特纳·帕塔克和塞博利亚·帕塔克却对这位新人演员的首次“触电”赞赏有加。阿米尔1992年接受采访时回忆道:“了解我的人都不满意我在这部电影里的表现,但是不了解我的人都还觉得不错。”

在阿米尔18岁的时候,他不再想完成大学学业。他在2001年的一次采访中说:“我不相信文凭有决定性作用,我觉得如果你真的对一样东西感兴趣,就应该不顾一切去学习。我就是 这样做的,这在当时绝对是一个重大决定。”

无与伦比的自信、承担巨大风险的能力,在当时已初见端倪。

媒体评论

"阿米尔·汗首先是一个善良的人,然后才是顶jian的演员。

——《巴萨提的颜色》导演拉凯什

阿米尔·汗对于本片zui重大的意义在于他百分百的投入和他的完美主义精神,他又是那样的谦逊温和,真希望全世界都知道这一点 。

——《巴萨提的颜色》制片人罗尼

对我来说,阿米尔·汗是磐石一样坚定的后盾。和他合作以后,再让我和别人合作简直太难了。他愿意做你想要的任何事,从不疲倦,毫无抱怨。

——《三傻大闹宝莱坞》导演拉库尔

阿米尔·汗不止带来了演技和票房号召力,还带来了诚恳的态度和奉献的精神。他的精神传递到了剧组的每个角落。这就是阿米尔·汗。

——《三傻大闹宝莱坞》制片人

阿米尔·汗非常率真、冷静、低调,从不摆明星架子,不在观众面前装样子。

——《未知死亡》女主角阿辛

阿米尔·汗是个出色的制片人、导演和艺术家。他读了很多书,什么都知道。除此之外,他这个人也非常善良。在这个世道,很难找到一个像他这样德才兼备的人了。

——《未知死亡》导演AR

阿米尔·汗zui大的优点在于他的真诚。电影界也许不乏比他演技更好的演员,但是,阿米尔胜就胜在他的真诚上。

——《讲心不讲金》导演英德拉

阿米尔·汗在宝莱坞年轻演员中zui值得尊敬。他为印度电影界开创了一个体制,因为在同辈宝莱坞演员中,他是第yi个自主选择角色的演员。

——《泰晤士报》

内容简介:

从8岁第yi次听制片人爸爸开会讨论剧本,阿米尔的一生就和电影产生了不可分割的缘分。他的荧屏形象从青年偶像,到拥有完美身材的硬汉,再到肩负起社会责任的“印度良心”,他的身份从单纯的演员,逐渐成为身兼演员、导演、制片人、编剧等多重身份的“全能影人”——30年来,阿米尔·汗唯yi不变的是永远在改变。

阿米尔·汗也曾经历过低潮:电影不卖座、婚姻破裂、民众抵制、社会偏见……但是,他从来没有被打倒过,愈挫愈勇,在从影生涯的后期,每一部影片都是经典——他总是用好作品证明自己的实力和影响力。

他的每一部作品,几乎都影响印度电影业的走向和社会的变革:他改变着印度电影的流行趋势,游行的印度民众甚至模仿他在电影中的经典桥段为正义呐喊,国家的法律因为他的电影而被更改——他是“全能影人”,更是“社会良心”。

磨铁 2017.6.1

用户评价

这本书的封面设计就充满了力量感,阿米尔·汗那标志性的笑容,加上“我行我素”几个大字,瞬间就吸引了我的目光。我一直都很喜欢这位印度影坛的传奇人物,他的电影总能给人带来思考和启发,而且他本人似乎也一直是那个坚持自己想法、不随波逐流的“我行我素”的代表。看到“摔跤吧爸爸”这几个字,我脑海里立刻浮现出他在电影中为女儿们拼搏的画面,那份父爱和坚持真的令人动容。更何况,这里还提到了“印度国宝”,这无疑是对他演艺生涯和影响力的最高肯定。我非常好奇,这本书究竟会如何展现他的人生轨迹,是像电影那样充满戏剧性,还是像他本人一样,低调却坚定地走过每一步?这本书似乎不仅仅是一本简单的传记,更像是一次深入的灵魂对话,我迫不及待地想翻开它,去了解这位“国宝”的内心世界,看看他究竟是如何一路“我行我素”,却又成就如此辉煌的。赠送的海报也让人惊喜,不知道会是哪一张经典电影的画面,定能成为书桌上的一道亮丽风景。

评分作为一位对印度文化和电影有浓厚兴趣的读者,阿米尔·汗的名字早已如雷贯耳。他被誉为“印度国宝”,这绝非偶然,而是他数十年来用一部部高质量、有深度的作品赢得的。而“我行我素”这四个字,更是精准地概括了我对他一直以来的印象——一个不畏流俗、坚持自我、用电影发声的智者。这本书的标题《赠海报 阿米尔汗 我行我素 摔跤吧爸爸阿米尔汗个人传记印度国宝》,让我对内容充满了期待。特别是“摔跤吧爸爸”这个关键词,这部电影不仅在商业上取得了巨大成功,更在社会上引发了关于性别平等和女性赋权的广泛讨论,这充分体现了阿米尔·汗电影的社会责任感。我非常好奇,这本书将如何描绘他的人生经历,他的“我行我素”是否也体现在他选择拍摄这些具有社会意义的电影上?他作为一个“印度国宝”,又是如何看待自己的社会责任的?赠送的海报,也为这本书增添了一份收藏的价值,想想能拥有一张阿米尔·汗的经典形象,就觉得非常值得。

评分一直以来,阿米尔·汗在我心中都是一位与众不同的电影人。他身上有一种独特的魅力,既有偶像的亲和力,又有思想者的深度。这本书的名字《赠海报 阿米尔汗 我行我素 摔跤吧爸爸阿米尔汗个人传记印度国宝》,就如同浓缩了他艺术生涯的精华。我尤其欣赏“我行我素”这四个字,这暗示着他在追求艺术的道路上,有着不屈不挠的个性。而“摔跤吧爸爸”,更是我心目中的经典之作,它不仅是一部励志电影,更是一场关于父爱、女性力量和打破传统束缚的深刻探讨。这本书作为他的“个人传记”,我期待它能揭示这位“印度国宝”背后更真实的故事,他的人生哲学,以及他如何坚持自己的艺术理念,从而成为今天备受尊敬的人物。我很好奇,他的“我行我素”是否也体现在他选择的题材,他对电影制作的严谨态度,以及他对社会议题的关注上?赠送的海报,更是锦上添花,能拥有一份与他电影相关的纪念品,一定会非常开心。

评分我对阿米尔·汗的了解,更多的是通过他的电影,尤其是《摔跤吧!爸爸》。这部电影带给我的震撼和感动,至今难忘。他不仅仅是在荧幕上扮演角色,感觉他就是在用自己的生命去体验和表达。所以,当看到这本书的名字《赠海报 阿米尔汗 我行我素 摔跤吧爸爸阿米尔汗个人传记印度国宝》时,我立刻就被吸引了。标题中的“我行我素”四个字,恰恰是我对他的深刻印象,他似乎总能找到一条不走寻常路的道路,却又能做得非常成功。“摔跤吧爸爸”更是我非常喜欢的一部作品,那份执着和对女儿的爱,真的让我看到了一个父亲的力量。这本书被称作“个人传记”和“印度国宝”,这无疑是对他人生的高度概括。我非常想知道,他的“我行我素”到底体现在哪些方面?是他的选片标准?还是他对社会问题的关注?抑或是他对艺术的追求?这本传记,我希望它能像他的电影一样,充满智慧和温度,让我更深入地了解这位伟大的艺术家。

评分我是一位资深的阿米尔·汗粉丝,几乎他每一部电影我都看过,而且不止一遍。从《三傻大闹宝莱坞》的真诚,到《我的个神啊》的深度思考,再到《摔跤吧!爸爸》的励志,他的作品总是能在娱乐的同时,触及社会现实和人生哲理。这次看到这本《赠海报 阿米尔汗 我行我素 摔跤吧爸爸阿米尔汗个人传记印度国宝》,我感觉像是收到了一份迟到的礼物。名字里包含了“我行我素”和“摔跤吧爸爸”,这几部电影无疑是他事业上的重要里程碑,也深刻展现了他作为演员和制片人的独特眼光和坚持。我非常好奇,这本书会如何剖析他“我行我素”背后的逻辑和哲学?是纯粹的人生经历叙述,还是带有更多的行业观察和个人感悟?“印度国宝”这个称谓,我知道绝非浪得虚名,他用自己的作品一次次证明了这一点。我期待这本书能带我走进他更真实的内心,了解他如何在光鲜亮丽的演艺圈中,保持一份难得的清醒和独立。海报的赠送也是一个很大的亮点,希望能收到一张他不同寻常的造型或者非常有纪念意义的画面。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有