具体描述

基本信息

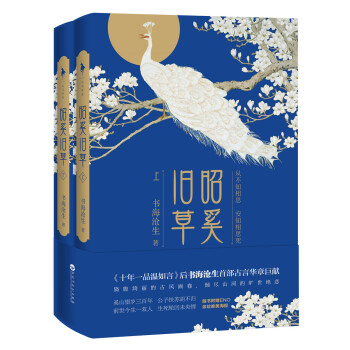

书名:思倾城

定价:55.00元

作者:颜月溪

出版社:译林出版社

出版日期:2013-10-01

ISBN:9787544744706

字数:450000

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:12k

商品重量:1.062kg

编辑推荐

1.凤凰雪漫2013年古言长篇巨制重磅出击,今秋继《兰陵王》之后又一荡气回肠的爱情纠葛。

2.晋江超人气女王颜月溪私藏之作。出身望族的妯娌,身世神秘的宠妾,暗淡的王妃光环,道不尽的豪门怨。篇幅长达五十万字,尽写魏晋世家的爱恨情仇。3

3.纵使情深,奈何缘浅,执手白头,不悔相思。所有的初相见,都抵不过长相守。

内容提要

魏晋年间,宇文一族因家中长姐成为皇后而在朝中颇有势力,皇帝驾崩之后,宇文皇后更是权倾朝野。而宇文一族当中有三子,大哥宇文啸风、二弟宇文长风、三弟宇文逸风,宇文长风因为偶遇而爱慕上了名门千金溪月,可溪月已心属豪杰云飞扬,因爱子心切,宇文长风的母亲长公主求皇后促成此门亲事,然而两个人的爱情依旧磕磕绊绊。偌大的宇文府中每一门亲事每一个人都隐藏着不可告人的秘密,所有的人都周旋在这权利和地位的漩涡当中,所有的爱与恨也由此而生,因此而亡。

目录

作者介绍

颜月溪,女,江苏人,晋江原创网签约作者。已出版作品:《远的你是我近的爱》《邂逅一场格桑花开》。

文摘

序言

用户评价

坦白讲,我很少对一本小说产生那种“想要立马去了解作者创作背景”的冲动,但《思倾城》做到了。它构建的世界观宏大而严谨,仿佛背后有着一个完整且逻辑自洽的政治、经济乃至哲学体系支撑。作者对古代礼仪、官场规则的考据程度令人叹服,那些看似闲笔的细节,比如茶道的讲究、服饰的形制,都精准地嵌入到关键情节中,有效地增强了故事的真实感和厚重感。这已经超越了一般的文学作品范畴,更像是一部微型的社会学观察报告。特别是关于权力与人性的探讨,它没有给出简单的道德审判,而是展示了在特定历史情境下,优秀的人也会做出艰难甚至错误的抉择。这种对“灰色地带”的深入挖掘,让故事摆脱了“非黑即白”的幼稚叙事,展现出复杂人性的光辉与阴影交织的真实面貌。阅读过程中,我时常会停下来,思考书中的某些设定在现实中是否有对应的原型或可能性,这种思考的深度和广度,是很多快餐式阅读无法提供的精神食粮。

评分吸引我一口气读完《思倾城》的,还有一个重要的原因是,它成功地塑造了一群有“气节”的配角。在很多小说里,配角往往是用来衬托主角光环的工具人,但在这里,每一个重要配角都拥有自己独立而完整的人生轨迹和坚守的原则。无论是那个看似迂腐却恪守道义的幕僚,还是那个风华绝代却深藏不露的江湖前辈,他们都有自己的高光时刻和无奈挣扎。作者没有为了主角的成功而刻意贬低或牺牲其他角色,反而通过他们各自的命运沉浮,反衬出主角所处时代的艰难和所做选择的重量。这种群像描绘的扎实感,让整个故事的格局一下子打开了,不再局限于主角的个人恩怨,而是扩展到了一群人在特定时代背景下的命运交织。看完之后,我甚至会为那些在历史长河中被淹没的配角感到一丝惋惜,这说明他们的形象已经成功地在我的记忆里扎下了根,这才是真正成功的群像小说所应具备的特质。

评分这本《思倾城》着实让我眼前一亮,它不像市面上那些充斥着廉价感叹词和刻意堆砌的辞藻的“大女主”爽文,反而沉淀出一种内敛而深沉的力量。故事的开篇,那种略带疏离感的笔触,就成功地营造了一种扑朔迷离的氛围,让人忍不住想去探究主角究竟背负着怎样的过往。我尤其欣赏作者对于环境描写的细腻,无论是江南水乡的烟雨迷蒙,还是北方边塞的萧瑟苍凉,都仿佛被赋予了生命,与人物的情绪达到了奇妙的共振。那种“人在景中,景入画中”的感觉,让阅读体验瞬间提升了好几个档次。更难能可贵的是,它没有落入俗套地将所有冲突都归咎于外部的阴谋诡计,而是深入挖掘了角色内心的挣扎与成长。看着主角如何在一次次的抉择中,慢慢淬炼出属于自己的锋芒,那种缓慢而坚定的蜕变,比一蹴而就的“开挂”更具说服力,也更让人动容。整本书的节奏把握得恰到好处,张弛有度,让你在紧张的情节中得到喘息,又在平静的叙述中感受到暗流涌动。

评分这部作品的文字功底,简直是“润物细无声”的典范。它不追求华丽的辞藻堆砌,但每一个用词都像经过千锤百炼,精准地落在你心坎上。情绪的渲染是内敛的,比如描述主角面对巨大挫折时的心境,作者没有用大段的内心独白来渲染悲伤,而是通过外部环境的骤变——比如一场突如其来的暴雨,或者一片飘落的枯叶——来映射内心的波澜,这种“以景写情”的手法,高级得让人拍案叫绝。更妙的是,它的叙事节奏有一种古典韵味,行文舒缓时,如品茗闲谈,让人心神安定;而到了关键冲突爆发时,笔锋骤然收紧,如同弓弦拉满,爆发力十足,但又绝不显得突兀或失控。这种对节奏的掌控,体现了作者对文字的绝对自信和深厚积淀。读起来,感觉就像在欣赏一幅精心绘制的长卷,需要慢下来才能体会到其中的层次和韵味,绝不是可以囫囵吞枣的作品。

评分读完《思倾城》,我脑子里剩下的不是轰轰烈烈的打斗场面,而是一些零碎的、却异常清晰的画面和对话片段。这本书的对话艺术简直是教科书级别的,每个人物的语言风格都独树一帜,带着鲜明的阶层和地域烙印,完全不需要旁白去解释“他是什么样的人”,听其言,便知其心。比如,某个老谋深算的谋士,他的每一句话都像精心打磨过的棋子,看似随意,实则步步为营,充满了双关和留白,让人读到后面不得不回翻前文,去品味那份深藏不露的智慧。相比于那些恨不得把所有背景都摊开来说明的作品,这本书的选择是“相信读者的智商”,它提供线索,却不提供答案,把解读的乐趣留给了我们。这种留白的处理,让故事情节拥有了极大的解读空间,不同的读者可能会从中读出不同的弦外之音。从叙事角度来看,它采用了多重视角的切换,但过渡得非常自然流畅,非但没有打散故事的主线,反而像多面棱镜折射出同一束光,使得人物形象更加立体丰满,不再是扁平化的符号。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有