具体描述

内容简介

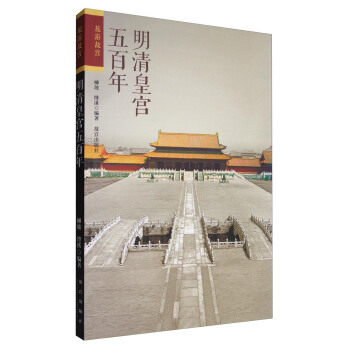

《明清皇宫五百年》主要内容包括:张开大网选秀女、皇帝大婚行六礼、同治与光绪大婚、紫禁城内的后妃、福临幼年难读书、康熙帝严于教子、雍正为皇子立学规、乾隆晚年种祸根、嘉庆帝难挽颓势等。内页插图

目录

第一章 明清帝官五百年一、明成祖建帝都

二、内城与皇城

三、走进紫禁城

四、皇权的象征

第二章 紫禁城巍峨四门

一、宫阙第一门

二、血战东华门

三、嘉庆遇刺玄武门

第三章 外朝一门三大殿

一、以和谐为理念

二、皇城至尊太和殿

三、保和殿上选贤才

第四章 太和殿顺治亲政

一、帝位由天而降

二、多事之秋甲申年

三、开国少年天子

四、行儒教 入禅宗

五、英年早逝留谜案

第五章 乾清门御门听政

一、康熙御门听政之仪

二、雍正帝务实治国

三、乾隆帝整肃吏治

第六章 内廷重地乾清官

一、乾清宫明清两重夭

二、“正大光明”匾背后

三、尊老敬老千叟宴

第七章 交泰殿上立铁牌

一、明太监千政亡国

二、清帝以明朝为鉴

第八章 坤宁官内迎皇后

一、张开大网选秀女

二、皇帝大婚行六礼

三、同治与光绪大婚

四、紫禁城内的后妃

第九章 上书房皇子读书

一、福临幼年难读书

二、康熙帝严于教子

四、雍正为皇子立学规

五、同治不喜读 光绪成书痴

六、溥仪有了洋师傅

第十章 两大典与文渊阁

一、煌煌巨著《永乐大典》

二、乾隆修建文渊阁

三、《四库全书》受关注

四、武英殿与修书处

第十一章 紫禁官积重难返

一、乾隆晚年种祸根

二、嘉庆帝难挽颓势

第十二章 咸丰走上不归路

一、道光选错接班人

二、咸丰即位临难题

三、外敌当前离京城

四、避暑山庄的岁月

第十三章 养心殿垂帘听政

一、发动政变揽朝纲

二、为专权清除障碍

三、只有劣迹无政绩

四、两太后功罪分明

第十四章 宗教理念与礼仪

一、清宫崇尚萨满教

二、尊喇嘛教为“国教”

三、祀典活动包罗万象

四、音乐 卤簿 仪驾

五、融民俗节庆同乐

第十五章 清官生活面面观

一、穿什么 怎么穿

二、吃什么 怎么吃

三、女为悦己者容

四、唱戏 听戏 戏台

五、内宫生活琐记

第十六章 清代官职及沿革

一、关于官职的起源

二、清代的六部

三、清代的内阁

四、清代的皇族事务机构

五、清代地方官与行政区划

六、清代文化教育特设官职

七、清代选拔官员的制度

八、关于清代“为官”之例

主要参考书(篇)目

前言/序言

中国乃世界最古老的文明国家之一,有着悠久而绵延不断的思想文化传统,又素以礼仪之邦著称。丰富多彩的历史遗产,是中国五千年文化的宝贵财富。北京故宫乃明、清两代皇宫。明、清两朝称为紫禁城.1925年创设故宫博物院。北京故宫筹建子明永乐四年(1406年),十八年(1420年)建成。明、清两代曾多次修葺、重建、增建和改建。整个故宫占地有78万平方米,建筑现存980余座,房屋8700多间,建筑面积15万平方米,是全国现存规模最大、保存最完好的古建筑群。1961年国务院公布为全国重点文物保护单位。1987年联合国教科文组织列为世界文化遗产保护项目。

故宫建筑布局总体为体现封建皇权至高无上的地位,依“宫城居中,左祖右社,面朝后市”及“三朝”、“五门”和“前朝后寝”的古制,南北为中轴,严格对称,既富阳刚之气,又具阴柔之美。其中太和殿是举行大典之地,为故宫最壮观的建筑,也是中国最大的木构殿堂。

1912年清帝退位,中华民国成立。清王朝退位,依据对“清室优待条件”,逊帝溥仪仍暂居紫禁城后部“内廷”。前部“外朝”于1914年将沈阳故宫、承德避暑山庄的文物移来,成立古物陈列所。1924年冯玉祥发动“北京政变”,将溥仪逐出宫禁,同时成立了“清室善后委员会”,负责清理清室财产及处理善后事宜。1925年9月29日,“清室善后委员会”制订并通过《故宫博物院临时组织大纲》,设临时董事会,同年10月10日,故宫博物院成立。1930年10月25日,国民政府行政院批准“完整故宫保管案”,将大高玄殿、太庙、皇史宬、堂子等处,并归入故宫博物院,一同保管。1931年4月29日,徐志摩、陈寅恪等28名著名学者,又上书国民政府,重申为保全整个故宫古物,应免予分散。

然1931年“九一八”事变后,日寇侵略危及华北。1933年,故宫博物院为保护文物安全,决定择其精要装箱南迁,并在南京建库房,成立故宫博物院南京分院,检选文物、图书、档案分批运至上海、南京,最后历尽艰辛辗转四川,分储巴县、乐山等地。

1945年抗战胜利,北平收复,部分南迁文物运回。1948年底,随国内战局发展,国民政府令故宫博物院挑选南迁贵重文物以军舰转运台湾。文物运台后,先存台中,至1965年11月12日,台北故宫博物院正式对外开放。

1949年以后,北京故宫博物院对故宫文物重新进行了整理编号,总数近百万件,成为中国文物收藏最丰富的博物馆。所藏文物一类为清代宫中历史文物和奇珍异宝,另一类为中国历代文化艺术作品。故宫博物院又是一座中国古代文化艺术的大宝库,展览陈列有宫廷史迹原状陈列及历代艺术陈列,除经常轮换展出院藏文物外,故宫博物院还举办各种临时特别展览,以及将院藏文物组成各种专题到国内外展出。故宫博物院自建院开放以来,观众人数逐年增加,至1985年,年观众量超过1000万人次。

吾文博、新闻界同仁曾著长篇纪实《故宫观澜》,融会侧重,索源内涵,究其演变。初版即让广大朋友感受到读书的乐趣,次年已开始再版。现今,《故宫观澜》一书又进行了全面改版,将撰述内容延伸至紫禁城外,以使相关的行宫坛庙等同类型历史文化遗存,在同一基础性层面上得到更为系统、全面、深入地探讨。

同时,亦希望各位读者能够领略到紫禁城内外相通相融的独特的历史文化。是为序。

用户评价

这本厚重的历史画卷,描绘了中国封建社会末期那段波澜壮阔的岁月,从那个宏伟的宫城深处,折射出王朝兴衰的必然轨迹。作者的叙事功力着实了得,他没有将焦点仅仅停留在帝王将相的权力斗争上,而是将笔触深入到那个封闭却又暗流涌动的世界。比如,对于选秀制度的细致刻画,让我看到了无数年轻女子命运的无奈与挣扎,她们被纳入那金碧辉煌的樊笼,最终成为历史洪流中的一滴水。书中对礼仪、服饰、乃至宫廷饮食的考据也极为扎实,读来仿佛能闻到那沉香的气息,听到那低沉的宫廷应答声。特别是对几位关键皇帝执政手腕的剖析,深入浅出地展现了他们如何在高压的政治环境中维持统治,以及最终在内忧外患中走向衰落的复杂心路历程。此书的价值在于,它提供了一个宏大叙事的框架,让读者得以在浩瀚的史料中,清晰地把握住那个时代政治、文化、社会结构的变迁脉络,而非仅仅停留在津津乐道的稗官野史层面。看完后,对那个时代有了更为立体和深刻的认知。

评分读罢此书,心中涌起一股难以言喻的震撼。它仿佛是一部精心剪辑的史诗电影,将明清两代最核心的权力中枢——那座巍峨的宫殿——里的风云变幻,以一种近乎电影镜头般的清晰度呈现在我们眼前。我尤其欣赏作者在处理重大历史事件时的那种冷静的、去道德化的笔法。他没有简单地将历史人物脸谱化,而是努力去还原历史情境下的复杂人性与制度困境。书中对于清朝“乾嘉盛世”后期,那种看似繁华实则危机四伏的内部矛盾的描写,尤为精辟。例如,对官僚集团内部派系斗争的梳理,那种微妙的权力制衡与倾覆,读起来令人屏息。它不仅仅是关于建筑群的历史,更是关于“人”在特定权力结构下如何思考、如何行动的深刻研究。书中对一些细节的捕捉,比如某一特定年份的田亩数字变化,或是某个重要大臣的奏折措辞变化,都暗示了更深层的社会肌理正在悄然松动。这本书要求读者具备一定的历史知识储备,但回报是极其丰厚的,它拓宽了我们对中国传统政治智慧与局限性的理解。

评分这本书的阅读体验,对于我来说,更像是一次穿越时空的深度田野调查。作者的笔力老辣而沉稳,文字间透露出长期浸润于史料的深厚功底,绝非泛泛之作可比。我特别关注到其中关于宫廷日常运作的描述,那些繁琐的规章制度如何支撑起庞大帝国的运转,以及在王朝末期,这些制度是如何因为僵化而成为阻碍改革的巨大惯性。书中的一些分析角度非常新颖,它促使我重新审视了一些耳熟能详的历史片段。比如,作者如何将环境因素——如小冰期对农业和民生的影响——与宫廷决策过程中的颟顸无能联系起来,构建了一个多维度的解释体系,这远超出了传统上只强调“君主失德”的简单叙事。阅读过程中,我多次停下来,去想象当时的情景:在那个戒备森严的城墙内,不同阶层的人们是如何感知着外部世界的变化,又是如何被宫廷的意志所裹挟。这本书的魅力在于其对历史复杂性的忠诚,它展示了宏大历史叙事下,无数微小选择汇聚成的最终命运。

评分坦白讲,一开始我担心这类题材会过于枯燥,充满拗口的官名和年代记述。然而,这本书的叙事节奏和结构安排相当巧妙,使得即便是对历史细节不太敏感的读者,也能被其中蕴含的戏剧张力所吸引。作者似乎深谙如何将枯燥的档案转化为引人入胜的故事。最让我印象深刻的是对“祖制不可变”这一思想钢印如何一步步扼杀创新能力的探讨。书中通过对几位试图进行革新的皇室成员及其遭遇的描绘,清晰地揭示了维护旧有权力格局的保守势力是如何在制度层面设置重重障碍,使得任何试图向前的努力都变得异常艰难。这种对制度性惰性的剖析,具有极强的现实警示意义。不同于那些只关注宫廷秘闻的小说,这本书的基调是严肃的、学术性的,但语言表达却充满了叙事张力,让人欲罢不能,深思不已。

评分这是一部真正做到了“以小见大”的史学著作。它没有过多渲染那些惊天动地的宫廷政变,而是将焦点放在了权力核心运作的细微之处,通过对特定历史时期的细节放大,反观整个时代的大趋势。作者在描述那些细微的生活侧写时,其观察之敏锐,令人赞叹。比如,书中对某一时期内廷文书流转效率下降的分析,看似是技术性问题,实则折射出整个行政体系的效率衰退和控制力的削弱。这种“见微知著”的功力,是衡量一部优秀历史著作的重要标准。读这本书,我深切感受到,历史的转折点往往不在那些宏大的战役中,而是在那些看似不起眼的日常决策和制度僵化中悄然形成的。它提供了一种审视过去的方法论:不再仅仅关注“谁赢了”,而是更关注“为什么会是这样”,并从中汲取对理解人类社会组织和衰亡规律的深刻洞见。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有