具体描述

内容简介

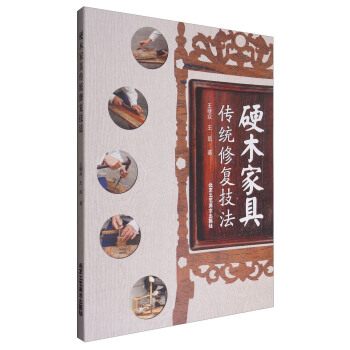

《硬木家具传统修复技法》语言朴实,图文并茂,读之亲切易懂。用饱含情感的口述风格,将父子多年积累的修复技法和经验,作了细致人微的形象描述。将工具、材料、技法乃至干活时的身心感受娓娓道来,并讲述了木工历史及自家故事,涉猎广泛有趣,读之毫无生涩之感。更可贵之处在于,文中还用了很多旧时修复匠师们随口常说的行话。把这些几近失传的“活化石”术语见之文字,成为古典家具文化研究的重要资料。

作者简介

王继众,1952年出生,北京人。1969年在黑龙江生产建设兵团学习木工大木作10年。1979年在北京龙顺成硬木家具厂拜王庚祥先生为师,专习古旧硬木家具修复技术,至今从事古家具修复工作30余年,亲手修复古旧家具不计其数。通过他持之以恒不懈的努力,他在传统硬木家具修复的技法上不断摸索,积累了丰富的修复经验。他求真务实、技术精湛,通晓各流派硬木家具的结构造型特点,曾参加故宫博物院馆藏木器和人民大会堂西藏厅家具的修复。2016年获得中华木作大师称号。王岳,1982年出生,2007年1月毕业于北京市房地产职工大学,中国传统建筑艺术专科,2010年7月北京交通大学艺术设计本科毕业。现为北京玩具协会会员、北京市民间工艺师、中国工艺美术学会会员。在父亲的熏陶下,耳濡目染,自幼喜欢古家具。从19岁开始随父学习硬木家具修复技术,并在此基础上有针对性地选修了和古家具极为接近的中国古建筑课程,以提高自己的理论水平和动手能力。经十几年的努力,已能独立进行古1日家具修复。结合所学古建知识,用榫卯连接方式自制微缩古建模型,于2012年12月在中华世纪坛参力口汇报展出。2015年被评为北京市朝阳区非物质文化遗产明清硬木家具修复技艺传承人。2016年获得中华高级木作师称号。

内页插图

目录

序概论

壹 硬木家具修复工具及应用

贰 硬木家具材质

叁 硬木家具的榫卯结构

肆 硬木家具的修复

伍 硬木家具修复辨析

附文

后记

前言/序言

王继众、王岳父子撰写的《硬木家具传统修复技法》是本好书,是本珍贵的好书。古典家具修复技艺,是历代匠师口口相传的,能化腐朽为神奇的中华绝技。那些残破如柴的古旧家具,经修复后便会变得光灿如新!这手艺如点土成金般令人惊叹。

在我小时候,全家夏日在院子里吃饭总围着一张弯腿小桌,但这张老旧小桌残破的几乎散了架,摆放时总会有部件脱落下来,重新敲打组装它便成了我们费事的饭前“仪式”。后来,母亲终于抱着一堆散件去了金鱼池附近的一家铺子修理。不久,一张端正油亮的修好的异常坚固的“新桌”摆在了院中。后来我才知道,那间整日叮当作响的铺子是鲁班馆街上修古旧家具的作坊。

鲁班馆是北京天坛附近的一条街巷,明清以来街上聚集着几十家修制古典家具的店铺作坊。因街中建有鲁班祠和木业会馆,故人们称其为“鲁班馆”。

清末,宫中裁撤造办处,一批手艺高超的匠师,把宫中绝技带到了这里。在那动荡的年代,京城许多珍贵的古旧家具大都在此流落辗转。因清代造办处的匠师都是皇家从全国优选征调来的,能综合体现全国的最高水平,故鲁班馆的木工技艺也就兼容了苏、广、闽、晋等各地流派的工艺精华。可以这么说,当初鲁班馆的匠师,大都是身怀绝技,见过世面的良工哲匠。

王继众的恩师王庚祥老人,便是鲁班馆最后一代修复名师。后来,鲁班馆店铺作坊合营成了北京“龙顺成”硬木家具厂。王庚祥老人仍是厂内有名的修活高手。

其实,王庚祥也是我的老师之一。因我们住得近,他退休后也为我修过很多古旧家具,我对古典家具的很多知识和理解,就是从老人那里得到的。

王继众年轻时师从王庚祥学习修理硬木家具,深得王庚祥鲁班馆技法真传。王岳在学习了古建专业后,又随父学艺,独立操作修复古旧家具已十几年,其理念技法直承父辈,继承了鲁班馆技艺精髓。

近年来,王岳又以现代人的文化意识和担当,悉心整理父亲所传的传统修复技法。挖掘梳理,照相绘图,经历数载,几易其稿,终成此书。

此书语言朴实,图文并茂,读之亲切易懂。用饱含情感的口述风格,将父子多年积累的修复技法和经验,作了细致人微的形象描述。将工具、材料、技法乃至干活时的身心感受娓娓道来,并讲述了木工历史及自家故事,涉猎广泛有趣,读之毫无生涩之感。

更可贵之处在于,文中还用了很多旧时修复匠师们随口常说的行话。把这些几近失传的“活化石”术语见之文字,成为古典家具文化研究的重要资料。

书小意义大,它结束了千百年来古旧家具修复技艺传承只能靠师徒间“口口相传”的历史,使历代匠师用智慧心血积累的珍贵技法不致失传,也使这门维护着中国古典家具文明之光百年传继的精湛手艺得以书面记载。它向更多的有心了解、学习、研究这门技艺的人开启了一扇方便之门。

历史上很多技术书籍都是由会写字但又没技术实践的文人撰写的,把道听途说得来的技法写成文字,总会有“以其昏昏,使人昭昭”的含混和谬误,而这本书则是由会操斤弄锯的两代技术人用多年的实践和经验写就,是他们父子心血的真诚传授。故此书清晰可靠,不妄不虚。

望这本凝结着三代人切身感受和实践经验的,承载着京城鲁班馆古法修复传统技法的好书,广为流传。愿其为中华文明的传继,发出异彩光芒。

用户评价

说实话,我本来对接下来的内容抱持着将信将疑的态度,毕竟市面上关于“修补”的书汗牛充牛马,大多要么过于学术化,充满了晦涩难懂的化学公式和物理定律,要么就是流于表面,只教你如何快速打磨上漆掩盖瑕疵。 这本则完全走了一条不寻常的路子。 它没有急于展示那些光鲜亮丽的“翻新”成果,而是花费了大量篇幅去讨论“保留痕迹的艺术”。 作者似乎在反复强调一个观点:每一次裂纹、每一处磕碰,都是家具生命的一部分,过度的“完美化”反而会剥夺了它的灵魂。 我特别欣赏其中关于“色差调和”的部分,它不是简单地告诉你用什么颜色的木蜡油,而是深入探讨了光照、氧化程度、以及不同木材在不同环境下的“老化速度”差异,然后教你如何用微妙的手法去平衡这种“时间差”。 这需要极高的观察力和极大的耐心,也让我意识到,真正的修复,是一种与时间对话的艺术,而不是一场与腐朽的战争。 读完这部分,我感觉自己看旧家具的眼光都变得不一样了,不再只是关注它的实用价值,而是开始欣赏它身上沉淀下来的历史重量。

评分如果要用一个词来概括这本书给我的最大感受,那就是“耐心”。 整个阅读过程就像跟着一位经验丰富的老木匠在工作室里学习,他不会催促你,而是会让你花时间去感受材料的脾气。 比如,在谈到胶合工艺时,它没有推荐市面上最快干的合成胶,而是详细论述了动物胶(如骨胶和鱼胶)在不同温度和湿度下的拉伸强度、可逆性以及“呼吸能力”。 他甚至教你如何根据当天的湿度来决定加热骨胶的火候和搅拌的时间,这种对细节的执着,简直令人肃然起敬。 这种对传统工艺的尊重和坚守,使得这本书成为了一个活的历史样本,而不是一本过时的参考书。 它引导我去思考,在追求效率的现代社会,我们到底应该如何对待那些需要时间沉淀的物件。 读完它,我感觉自己不仅仅是获得了一套技法,更像是获得了一种对待生活和物品的全新、更具敬意的态度。

评分这本书的装帧设计实在是太有品位了,那种厚重的纸张触感,配上典雅的字体排版,简直就像手里捧着一件精心打磨的艺术品。我特地选了个阳光很好的下午,在老藤椅上慢慢翻阅,感觉整个心绪都沉静了下来。 那些关于木材纹理的细致描绘,即使用文字来形容,也仿佛能让人闻到老木头发出的那种特有的、混合着时间味道的醇厚香气。 尤其让我惊喜的是,作者在介绍某些经典家具部件的修复案例时,穿插了一些历史小故事,让我对这些家具的“前世今生”有了更深的理解,不再是冷冰冰的工艺流程。 比如讲到榫卯结构,不只是告诉你怎么切割,还解释了为什么古人会选择那种特定的连接方式,这背后蕴含的哲学思考,真的让人拍案叫绝。 我觉得这本书的价值,已经超越了一本单纯的技术手册,它更像是一部关于“时间与匠心”的深度散文集,让人在学习技艺的同时,也领悟到了慢工出细活的真正含义。 那些插图虽然是黑白的,但线条的精准度和对细节的捕捉能力,绝非一般教材可比,即便是初学者也能从中窥见大师的风范。

评分我发现这本书最巧妙的地方在于,它并没有将“修复”框定在某一种特定的木材或风格上。 很多技术书籍往往会偏重于某种硬木,比如樱桃木或胡桃木,但这本书的覆盖面广得惊人。 它从硬木的宏观特性讲起,然后细分到不同树种在应对湿热气候或干燥环境时的应激反应,并提供了相应的预处理和加固方案。 比如,它详细对比了红木类家具在遇到虫蛀时,使用传统生桐油浸泡法与现代硼酸溶液处理法的优劣,这种多角度的比较分析,让读者能够根据自己实际遇到的问题灵活选择。 特别是关于“木材收缩与膨胀”的章节,作者用非常直观的图示解释了气候变化对结构稳定性的影响,这对于居住在气候变化明显的地区的人来说,简直是醍醐灌顶。 它教会我的不是如何去“修补”,而是如何去“预判”和“预防”未来的损坏。

评分这本书在工具介绍这一块做得相当细致,简直就是一本微型的木工工具收藏指南。我一直以来都在为寻找那些“地道”的手动工具而苦恼,很多现代化的电动工具虽然效率高,但总觉得少了一丝人情味。 这本书列举的那些传统工具,比如各种形状的凿子、刨刀,甚至是专门用来处理细小弧面的手工打磨石,都配有清晰的剖面图和使用场景的描述。 更令人称奇的是,它竟然还提及了如何自己动手对这些老工具进行保养和二次开刃的方法! 这部分内容对于身处偏远地区,难以购得专业进口工具的爱好者来说,简直是雪中送炭。 我按照书中的指引,尝试用一块细砂纸和一块油石,重新打磨了我尘封已久的一把角刨的刃口,那种重新获得锋利感带来的满足感,是任何购买新工具都无法比拟的。 这部分内容体现出的“自给自足”的匠人精神,远比书本标题所暗示的修复技术本身更具感染力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有