具体描述

编辑推荐

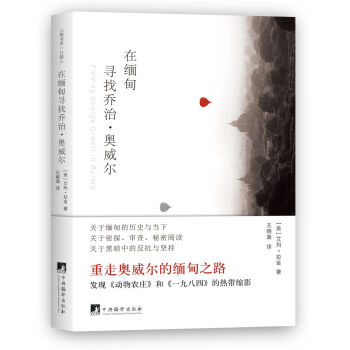

1、本书是一部非常罕见的关于缅甸的旅行文学。由于缅甸军政府时期的严控管制,国际上关于缅甸的报道非常少,普通读者对这个东南亚国家所知有限。美国记者艾玛·拉金从20世纪90年代开始对缅甸进行多次深入采访。沿着当年乔治·奥威尔在缅甸的轨迹,作者记录下当代缅甸人的生活实况与心灵状态。

2、这是一本奥威尔迷不可错过的书。艾玛·拉金的旅途是从乔治·奥威尔开始的,在书中,她探寻了奥威尔生活和工作过的地方,从中发现了殖民地生活对奥威尔的影响。如作者的缅甸朋友所说,奥威尔不止写了一部关于缅甸的书,而是写了三部《缅甸岁月》《一九八四》《动物农庄》。在作者阅读奥威尔和观察缅甸日常生活的交互中,奥威尔对今日缅甸的精神影响也在书中浮现出来。

3、本书于2004年首次出版,2012年出版台版,至今共出版了7个版本,获得了世界性的关注,引起了持续的讨论。本书于2005年获美国博得书店独特声音奖非虚构类奖,同年提名“审查指数机构”言论自由奖;2006年获日本《每日新闻》亚洲太平洋大奖。

内容简介

20世纪20年代,乔治·奥威尔曾作为大英帝国的警察在缅甸生活了五年。五年后,他突然毫无预兆地返回英国递交辞呈,开始了写作生涯。而缅甸则以各种形式在他的书中出现:《缅甸岁月》《动物农庄》《一九八四》,以及他未完成的作品《吸烟室的故事》……

美国记者艾玛·拉金重访了奥威尔在缅甸工作和生活的地方:曼德勒、渺弥亚、仰光、毛淡棉、杰沙……她试图为一些问题寻找答案:是什么样的经历促使奥威尔放弃了殖民地生活,转而从事写作?又是什么让缅甸这个地方变得如此贫穷和悲惨?拉金复原了奥威尔这段几乎被所有研究者忽略的生活经历,并写出了奥威尔对今日缅甸的精神影响。与此同时,她带着奥威尔的清醒和观察力,刻画了在殖民幽灵与独裁统治的交缠下,缅甸日常生活的矛盾与荒诞,以及人们的恐惧与希望。

作者简介

艾玛·拉金(Emma Larkin,笔名)

美国记者,在亚洲出生和成长,后于伦敦大学亚非学院学习缅甸语。她以曼谷为基地,对亚洲进行广泛报道,自20世纪90年代中期开始访问缅甸。

译者简介

王晓渔,文化学者,现供职于同济大学。

精彩书评

这本书令人哀痛、引人深思,又带着极其吸引人的特质。它是文学分析和政治旅行札记的结合体:它用缅甸去解释奥威尔,又用奥威尔——尤其是《动物农庄》和《一九八四》——去解释今日缅甸的苦难。

——《纽约时报》

这本书中所写的极权比任何人——甚至是奥威尔本人——都更真实。

——《琼斯夫人》杂志

调查深入、引人入胜……拉金捕捉到了缅甸好的和——更多的是——坏的部分。

——《旧金山纪事报》

一份清醒的调查记录。

——《新闻周刊》

艾玛·拉金不只是去寻找奥威尔了,她找到了他。一路上,她的发现令人心生寒意:在今日缅甸,奥威尔在《一九八四》中描绘的极权暴政正恐怖地上演着。

——乔恩·李·安德森(Jon Lee Anderson),《纽约客》常驻记者

目录

前 言 001

第一章 曼德勒 007

第二章 三角洲 059

第三章 仰 光 105

第四章 毛淡棉 153

第五章 杰 沙 201

后 记 251

致 谢 255

新版后记 259

译后记 267

精彩书摘

前言

“ 乔治· 奥威尔(George Orwell),” 我放慢了语速,“乔—治—奥—威—尔。”但是这位缅甸老者依然在摇头。

我们坐在灼热的客厅里,缅甸老者的家位于下缅甸一个让人昏昏欲睡的港口城市。空气闷热。蚊子在我的头顶发出厌倦的嗡嗡声,我快放弃了。老者是一位缅甸的知名学者,我知道他对奥威尔非常熟悉。但是他年事已高,白内障使得他的眼睛变成牡蛎蓝的颜色。他调整纱笼的时候,手会颤抖。我怀疑他是不是失忆,经过几次失败,我进行最后的尝试。

“乔治·奥威尔,”我重复说,“《一九八四》的作者。”老人的眼睛突然亮了起来,用恍然大悟的眼光看着我,高兴地拍打着自己的额头:“你在说先知!”

奥威尔在1950 年逝世,此前一年,他的打字机被没收。在绿意怡人的科茨沃尔德(Cotswolds)的小木屋里,窝在电热毯里的奥威尔,因为肺结核而奄奄一息。他的病床旁堆满了各类书籍:关于斯大林(Stalin)和“二战”期间德国暴行的巨著,一本研究19 世纪英国工人的著作,几本托马斯·哈代(Thomas Hardy)的小说。床下藏着朗姆酒。

疗养院的医生建议奥威尔停止写作。他们说,任何形式的写作都有可能让他筋疲力尽,他需要彻底的休息。奥威尔的两叶肺都被堵塞,他不断咳血。他处于病危状态,医生不再对他的康复寄以希望。即使他侥幸存活,也不能继续写作——至少不能保持他以前写作的强度。然而,奥威尔继续写作。他潦草地写下书信,构思随笔,评论书籍,并且校对即将印刷的小说《一九八四》的校样。在他澎湃的内心,还酝酿着另一本书的构想—小说的题目是《吸烟室的故事》(A Smoking Room Story )——他准备重访缅甸,这个他年轻的时候去过但此后再也没返回的地方。

20 世纪20 年代,奥威尔曾经作为帝国警察局的职员在缅甸生活过。有五年的时间,这名帝国警察身穿卡其布骑马裤,脚蹬闪闪发亮的黑色靴子,配备着武器和一份道德优越感,巡查至乡村郊野,维护着大英帝国遥远一隅的秩序。突然没有任何征兆,奥威尔返回英国递交了辞呈,出人意料地开始了写作生涯。他将真实姓名艾里克·阿瑟·布莱尔(Eric Arthur Blair)改为笔名乔治·奥威尔,换上流浪汉的褴褛衣衫,走进湿冷的夜间伦敦去搜集那些穷困潦倒的故事。奥威尔的第一部小说《缅甸岁月》(Burmese Days )以他在远东的经历为基础,但使他跻身20 世纪最受尊敬和最有预见力的作家行列的是他后来的小说,如《动物农庄》和《一九八四》。

命运特别神秘之处在于,这三部小说实际上讲述了缅甸的近期历史。这种联系开始于《缅甸岁月》,小说记录了英国殖民时期的缅甸。1948 年缅甸从英国独立不久,军事独裁者就将国家隔绝于世,启动“具有缅甸特色的社会主义道路”,将缅甸建设成亚洲最贫穷的国家之一。奥威尔的《动物农庄》讲述了同样的故事,在这部关于社会主义革命是如何失败的寓言小说里,一群猪推翻了人类农场主,又毁灭了农庄。最后,奥威尔在《一九八四》里描述了一个恐怖并且缺少灵魂的反面乌托邦,精确地描绘出今日缅甸的图景,这个国家由世界上最野蛮和最顽固的独裁者之一统治。在缅甸有人开玩笑说,奥威尔不仅写了一部关于这个国家的小说,而是写了三部:由《缅甸岁月》《动物农庄》和《一九八四》组成的三部曲。

1995 年,我第一次来到缅甸,当我沿着曼德勒(Mandalay)一条繁忙的街道行走时,一名缅甸男子旋转着黑色雨伞,大踏步向我走来。他灿烂地笑着,对我说:“请将我们对民主的渴求,告诉全世界——人民已经受够了。”然后他转身,轻快地离开。事情就是这样:仅仅是惊鸿一瞥,就已经让我意识到,一切并不是像我在缅甸看到的表象那么简单。

在三个星期的时间里,我漫步于熙熙攘攘的市场、光彩耀人的佛塔和正在消逝的英式山间避暑别墅之间。这些风景完美如明信片,让我很难相信是在一个拥有世界最差人权纪录的国家旅游。对我来说,这是关于缅甸最不可思议的事:整个国家5000 万人民遭到的高压竟然可以完全从视野中消失。一个由军情密探和信息员构成的巨大网络,确保没有一个人可以做或者说任何有可能威胁到制度的事情。缅甸媒体——书籍、杂志、电影、音乐——由

一个严密的审查委员会控制,政府的宣传不仅通过报纸和电视也通过学校和大学批量生产。这些控制现实的措施,通过隐形的但又无处不在的拷问和监禁得以坚定地实施。

我这样的局外人,很难看破将军们制造出的幻象,很难想象生活在这种国家里每天的恐惧感和不安全感。当我努力理解缅甸生活的这一面时,我迷上了奥威尔。他的所有小说都试图探讨个体如何受困于周边环境,被他们的家庭、身边的社会和一个全权政府控制。在《一九八四》里,他想象出控制的终极形式,甚至发明出描绘这种终极控制的语言“老大哥”“101 房间”“新话”。

当我重读奥威尔的小说——自从告别学校之后我没有再读过——我开始对他与缅甸的个人关系感到好奇。是什么促使他放弃殖民地生活,选择做一名写作者?离开缅甸将近四分之一个世纪后,临终前的他为什么要重新在这个国家寻找灵感?我怀疑奥威尔在缅甸看到了什么,已经发现了一些可以贯穿他所有作品的观念线索。我阅读了关于奥威尔的各种传记,但是那些作者对缅甸的重要性都没有放在心上,就我所能看到的而言,没有一位对奥威尔度过五年人生转折时间的缅甸做过研究。奥威尔生活过的城镇位于缅甸的地理中心,从某种意义上说,在那些地方仍然有可能感受到奥威尔曾经感受过的—半个世纪的军事独裁使得这个国家的时间停止了。但是,“重走奥威尔的缅甸之路”,将会走进一个更怪诞、更恐怖的图景:奥威尔梦魇般的《一九八四》,正在无可避免地蔓延着。

外国作家和记者被拒绝进入缅甸。偶尔的,一些人能够以游客的身份进入这个国家,但是他们一旦被发现,笔记本和胶卷就会被没收,他们也会被驱逐出境。接受他们采访的缅甸民众,后果更为严重。根据这个国家1950 年制定的“紧急法令”(Emergency Provisions Act),如果给外国人提供体制认为有害的信息,将会被惩以七年监禁。虽然我是记者,但我很少撰写关于缅甸的报道,所以有可能混入游客队伍或者以商务侨民的身份获得签证。为了写出这本实录,必须要有些妥协:我必须更换与我交谈过的缅甸人士的姓名,有时包括他们的地址。但是,如果我小心一点,有可能开启一条道路,穿过这个密不透风的国家。

在启程前往缅甸之前,我去了位于伦敦的奥威尔资料馆,查看他最后的手稿。奥威尔于1950 年去世时,他刚刚开始这个计划,《吸烟室的故事》在计划中是一篇三四万字的小说,讲述一个涉世未深的英国年轻人,在缅甸殖民地潮湿的热带丛林生活之后,发生了无可救药的变化。在一个大理石花纹纸包裹的笔记本里,前三页留有墨色的笔迹,奥威尔写下故事梗概和短小的花絮。我浏览笔记本的剩余部分,发现是空白。我意识到,接下来的故事等着在缅甸被发现。

前言/序言

用户评价

这本书的书名,就像一幅精心绘制的地图,指引着我前往一个充满神秘色彩的目的地。 “在缅甸寻找”,这几个字,本身就带有几分探索的意味,一种对未知领域的涉足。缅甸,这个国家,在我心中,总是蒙着一层历史的滤镜,充满了古老文明的痕迹,也承载着时代的变迁。而“乔治·奥威尔”,这个名字,则是现代文学史上一个不可忽视的丰碑,是理性、是勇气、是洞察的象征。 当我将两者并置,脑海中立刻浮现出无数的可能性。这究竟是一次对奥威尔在缅甸生活经历的追溯?还是一场关于他作品中,那些关于殖民、关于权力、关于社会不公的思考,在缅甸这片土地上的回响?我更倾向于后者,我相信作者并非简单地去追寻某个物理存在的“奥威尔”,而是去寻找他思想的脉络,他精神的延展。 这是一种引人入胜的期待。我希望这本书能够带我进入一个更加宏大的叙事框架,让我看到,文学巨匠的思想是如何与一个国家的历史、文化、以及人民的命运交织在一起的。它可能是一种对历史的重新解读,一种对文学意义的拓展,又或者,仅仅是一次关于人类共同命运的深刻反思。我期待着,在这本书的字里行间,能够感受到作者对历史的敬畏,对人性的关怀,以及对真理不懈的追求。

评分这本《在缅甸寻找乔治·奥威尔》,单单是书名,就足以勾起我内心深处那股对未知的好奇心。乔治·奥威尔,这个名字,总是让人联想到那个在《动物庄园》和《一九八四》中描绘的,对极权主义的深刻批判,对自由与真相的坚定守护。然而,“在缅甸寻找”?这无疑是一个充满诱惑的悖论。缅甸,一个与奥威尔的写作生涯似乎并没有直接关联的国家,却成为了作者探寻的起点。这让我不禁猜测,是否存在一种我所未知的联系?是奥威尔在缅甸的某个时期留下了他的足迹,还是他在这个遥远的国度,获得了某种写作的灵感? 我期待的,并非是一本简单的传记,也不是对某地风土人情的流水账式记录。我希望的是,作者能够在这片陌生的土地上,找到某种与奥威尔精神内核相契合的共鸣。也许,是在缅甸人民的抗争与坚韧中,看到了奥威尔笔下那种不屈的精神;也许,是在那个国家的历史进程中,发现了与奥威尔对社会演变的洞察相呼应的某些规律。 这是一种充满探索精神的期待,我希望这本书能像一把钥匙,为我打开一扇通往更深层理解的大门,让我看到奥威尔思想的普适性,以及文学的力量如何跨越地域和文化的界限。我期待着,在这本书中,能发现一种超越文本本身的,关于人类精神的深刻解读。

评分这本书的名字,初见时便引起了我强烈的好奇。乔治·奥威尔,这个名字本身就自带一种沉甸甸的、深刻的意涵,是自由、是真相、是反抗压迫的代名词。而“在缅甸寻找”这个限定,则将这份探寻的意图拉向了一个遥远而神秘的东方国度,一个我既熟悉又陌生的土地。缅甸,这个名字在我的脑海中曾几何时与金色的佛塔、摇曳的棕榈树、以及某种难以言喻的古老文明联系在一起。然而,将奥威尔与缅甸放在一起,这是一种怎样的连接?是在寻找他未曾被人们熟知的另一面?还是在探寻他作品背后,与这片土地的某种隐秘联系?我迫切地想知道,作者是如何将这两者巧妙地编织在一起,描绘出一段怎样的旅程,又将揭示出怎样的奥威尔,怎样的缅甸。这本书不仅仅是一次地理上的移动,更像是一次精神上的跋涉,一场跨越时空的对话。我期待的,是那种在字里行间,能够感受到作者的每一次呼吸,每一次顿悟,每一次对历史与人性的深刻洞察。也许,它会是一次关于流亡与归属的探索,一次关于帝国主义与反殖民的沉思,又或者,仅仅是一次关于文学巨匠如何在异域土地上,找到自己内心深处的回响。这本书的名字,已经在我心中种下了一颗充满未知与期待的种子,我迫不及待地想要去浇灌它,看着它在我的阅读中,一点点地生长,绽放出令人惊喜的花朵。

评分这本书的书名,以一种近乎低语的方式,邀请我踏上一段未知的旅程。 “在缅甸寻找”,这几个字,带有一种神秘的、隐秘的色彩,仿佛作者并非要寻找一个明确的目标,而是要在一个广阔而未知的空间里,去发掘那些隐藏在角落里的线索。缅甸,这个国家,在我眼中,总是与那些古老的传说、与那些悠久的历史交织在一起。而“乔治·奥威尔”,这个名字,则代表着一种深刻的洞察力,一种对社会现实的无情剖析。 当我将这两者联系起来,我无法不感受到一种强烈的张力。这是一种怎样的“寻找”?是在寻找奥威尔的足迹,还是在寻找奥威尔的思想在缅甸这片土地上的投射?是关于一个作家的成长历程,还是关于一种文化,一个民族,在历史变迁中的独特表达?我好奇的是,作者将如何在一个充满异域风情,又承载着丰富历史的国家,去解构和重塑我们对奥威尔的认知。 这是一种充满挑战的期待。我期待这本书能够带我走进一个复杂而多层次的世界,让我看到奥威尔作品背后,可能存在的更深层次的社会、文化和历史语境。这不仅仅是一次阅读,更像是一次智力的冒险,一次对历史与文学之间隐秘联系的探究。我希望这本书能以一种意想不到的方式,颠覆我原有的认知,让我看到一个更加立体、更加生动的奥威尔。

评分这本书的书名,仿佛一幅淡雅的水墨画,在我的脑海中徐徐展开。它没有那种惊世骇俗的冲击力,却有一种娓娓道来的魅力,引人想要细细品味。 “在缅甸寻找”,这几个字带着一种闲适的、甚至有些慵懒的意味,仿佛不是一场刻意的追寻,而是随性而发的漫步。缅甸,这个充满异域风情的国度,似乎暗示着一种远离尘嚣的宁静,一种能让人放慢脚步,去感受生活本身的书写。而“乔治·奥威尔”,这个名字,在我看来,更多的是一种时代的印记,是一种对思想的启迪。 将这两者结合,我不禁猜测,这是否是一次关于“慢下来”的文学探索?作者是否在缅甸的某个角落,找到了奥威尔那些不为人所熟知的、关于生活琐碎的观察?是关于那些普通人的故事,关于那些在历史洪流中被忽略的个体命运?我脑海中浮现的,不是那种宏大的叙事,也不是激烈的思想碰撞,而是更加细腻、更加人性化的描绘。也许,这本书将带领我走进奥威尔不为人知的另一面,那个在异国他乡,可能更加平和、更加关注周遭世界的他。 这是一种令人心安的期待,一种想要在阅读中,找到一丝慰藉和共鸣的渴望。我希望这本书能像一杯清茶,在忙碌的生活中,为我带来片刻的宁静与思考,让我重新审视那些被我们忽略的,生活的美好与真相。

评分还行,印刷和纸张都还比较满意。

评分京东的物流和包装很棒,书很喜欢。

评分未来变成现实,现实超越历史

评分多读好书多读书读好书多读好书多读书读好书

评分不错,期待阅读…………~~

评分沿着当年乔治·奥威尔在缅甸的轨迹,作者记录下当代缅甸人的生活实况与心灵状态。

评分封面很好看 另外京东的筛选最近是不是故障了 没选中的出版社也出现在了列表里

评分帮人带下单,等了接近一个月到货

评分好书

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有