具体描述

内容简介

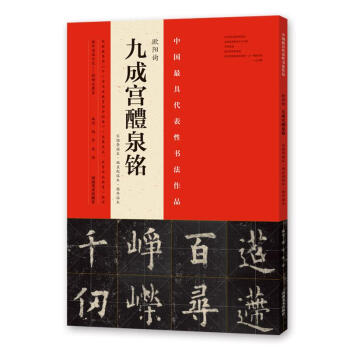

该书对《九成宫醴泉铭》拓本中的字进行逐个讲解,分析,并配以技法演示,生动形象,具有比以往书籍更强的实用性。该书选用的版本是经典的李琪本,并配以清代姚孟起临本和书家杨华的临本。该书分为专业版、大众版、专业大众版、大众放大版、描红版。并加以三井本,从而使该套书从版本上更具说服力。 杨华,庞迪 编写 杨华,字涵之,润堂。一九七七年出生,祖籍天津武清。别署兰若精舍、悟闲草堂、独上呙楼、得一楼。供职于宁夏书画院,国家二级美术师。现为西泠印社社员、终南印社社员、中国书法家协会会员、中国金石学会理事昼「夏美术家协会会员、大学生艺术节书法组评审委员。受教于书法家康殷、骆石华、张有清、卢中南、赵熊,并得到过启功、孙其峰、刘江、王伯敏、杨鲁安、韩天衡、吴善璋、郑歌平诸先生指点,以唐人欧阳询为宗,专攻楷书,兼学它体。曾数十次入展国家文化部、中国文联、中国美协、中国书协以及西泠印社主办的重量展览并获奖。出版专着和作品集二十余种。多幅作品被重要和各地博物馆艺术馆收藏陈列。

用户评价

杨华的临本,则展现了另一种令人惊喜的风格转换。如果说姚孟起是承接古意,那么杨华的笔下,则多了一份清雅脱俗的文人气质,或者说是对欧体的一种“柔化处理”。他的线条,在保持欧体骨力的同时,似乎更加注重提按的幅度变化,使得整体观感上,少了些许“斧凿之气”,多了几分“蚕头燕尾”的韵味。这种临本的价值在于,它展示了书法风格在不同时代、不同书家笔下的“可塑性”。对于那些想在学习欧体的基础上,融入个人风格的书友而言,杨华的临本是极好的范本。它告诉我们,继承不是简单的复制,而是基于深刻理解后的再创造。我尤其欣赏他在处理一些关键的转折处时,那种恰到好处的力度控制,收放自如,令人赞叹。

评分这部《九成宫醴泉铭》的宋拓李祺本、姚孟起临本、杨华临本合集,简直是书法爱好者的福音。光是翻开扉页,就能感受到那种穿越时空的厚重感。特别是李祺本的宋拓,那刀法、那墨韵,细腻得像是能触摸到千年前刻手的匠心。它不仅仅是一份碑帖的复制,更像是一件活化的历史文物。我尤其喜欢它在细节处理上的那种微妙变化,拓本特有的“涨墨”与“飞白”,在这种经典碑刻上展现出来,别有一番韵味。研究者如果想深入探究不同拓本之间的差异,这本书提供了极佳的参照样本。我花了整整一个下午,对着光线,试图分辨出不同拓本在“九”字和“宫”字上的细微差别,那种沉浸式的体验,是看普通印刷品完全无法比拟的。对于那些追求极致的篆隶和楷书学习者来说,这种原汁原味的东西,才是通往高古之境的钥匙。

评分总的来说,这套书的编排思路非常高明,它不是简单地堆砌“九成宫”的各种版本,而是搭建了一个多维度的学习和研究平台。它提供了一个从“原版历史痕迹”(宋拓李祺本)到“明代经典诠释”(姚孟起临本),再到“清代风格演变参考”(杨华临本)的完整路径。对于致力于深入研究欧阳询楷书的学者或资深爱好者来说,这简直是一部浓缩的“九成宫”发展史和解读史。我不再需要去费力搜寻分散在各地、品相各异的拓本和临本,所有关键的参照点,都被高质量地汇集在此。它极大地提高了学习效率,也拓宽了对碑帖鉴赏的视野,真正做到了“一册在手,尽览风华”。

评分这本书的装帧和印刷质量,也绝对值得称赞。考虑到其中收录的都是高等级的拓本和精妙的临本,如果装帧粗糙,那简直是对艺术的亵渎。幸运的是,这套书在纸张的选择上,就透露出一种对传统的尊重。墨色的层次感得到了最大程度的还原,即便是最细微的洇墨效果,也清晰可见。尤其在对比宋拓和临本时,那种纸张肌理的差异,似乎也能通过视觉传达出来,这对于研究者来说,是非常重要的。每一次翻阅,都像是在进行一次细致的“物证分析”。我常常在灯下,用放大镜仔细查看那些细微的笔画末端,感受不同时期材料和技法对书法呈现效果的影响,这种深入细节的钻研乐趣,才是收藏这套书的真正意义所在。

评分姚孟起临本的引入,为这本碑帖集增添了灵动的气息。相较于宋拓的古朴肃穆,姚孟起的临摹,显然注入了明代文人书法的俊朗与气度。这就像是穿越时空,请来了一位顶级的书法大家,亲自为你示范如何“解读”欧体的精髓。我发现,姚孟起在保持欧体“方峻险绝”的特点时,似乎在笔画的起收上更加圆融流畅,少了一些“刀刻感”,多了一份“笔墨意”。对于初学者来说,如果直接面对原碑拓本可能会觉得过于森严,而姚本的临本,则提供了一个更易于理解和模仿的路径,它把欧体的结构规律“翻译”得更清晰。我试着临摹了几个字,对比着姚本,明显感觉自己对“间架结构”的把握上,思路开阔了不少,仿佛有人在耳边指导。

评分不错

评分不错的一本字帖!

评分好东西,下来就得努力临帖了!

评分此用户未填写评价内容

评分字帖非常不错。绝对正品。

评分字帖非常不错。绝对正品。

评分不错的一本字帖!

评分很好

评分此用户未填写评价内容

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有