具体描述

图书基本信息

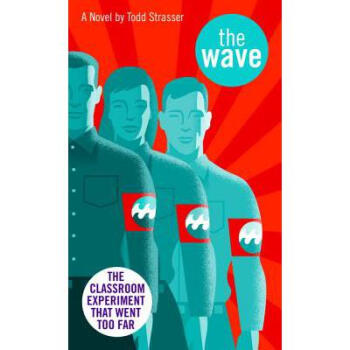

The Wave

作者: Todd Strasser;Morton Rhue;Harriet Harvey Coffin;

ISBN13: 9780812432855

类型: 精装(精装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 1981-09-01

出版社: Perfection Learning

页数: 138

重量(克): 136

尺寸: 17.526 x 10.16 x 1.524 cm

商品简介

"The Wave" is based on a true incident that occurred when a teacher conductedan experiment dealing with group pressure in his classes.用户评价

坦白说,这本书的后劲非常大,但它带来的情绪冲击力是缓慢且累积性的,而不是那种一蹴而就的爆发。它的魅力在于其对“人性灰色地带”的深度挖掘。书中几乎没有绝对的英雄或纯粹的恶棍,每个人物都带着深刻的灰色调。他们行为的初衷或许崇高,但实现目标的手段却可能充满妥协与污点;或者,他们的过错源于环境的压迫,却最终为自己的生存付出了道德上的代价。这种对复杂人性的接纳和展现,避免了简单化的道德审判,使得故事的张力得以维持到最后一页。读完后,我感觉自己对人性的理解变得更加包容和复杂了——我们都是在各种限制下挣扎的生物,善与恶往往只在一念之间,或是一次环境的巨变之中。这本书没有提供简单的答案,它提供的,是一系列深刻的问题,引导读者继续在自己的内心世界中寻找属于自己的解答。

评分说实话,这本书的结构设计非常精巧,简直像一个复杂的迷宫,需要读者全神贯注才能找到正确的出口。作者似乎对线性叙事嗤之以鼻,而是采用了多重视角和时间线交错的手法,让真相如同碎片一般散落在不同的章节中。起初阅读时,我感到有些困惑,需要不断地在不同的时间点和人物的记忆之间穿梭,就像在重建一幅被打碎的古老壁画。但正是这种“挑战”,极大地激发了我的阅读乐趣。每当我以为自己拼凑出了完整的图景时,作者总能适时地抛出一个新的信息点,瞬间颠覆我之前的判断。这种智力上的博弈感非常过瘾。与其说是在“读”故事,不如说是在“解”谜团。最终,当所有的线索汇聚成一个清晰而震撼的画面时,那种豁然开朗的满足感,是许多平铺直叙的作品无法给予的。这要求读者具备极高的专注度和耐心,但回报是绝对值得的。

评分这本书的文学价值是毋庸置疑的,它的语言本身就是一种艺术享受。作者的遣词造句考究而富有韵律感,即便是描述最平凡的场景,也能通过精妙的措辞,赋予其一种近乎诗意的质感。我特别注意到作者对动词和形容词的选用,它们并非仅仅是为了填充句子,而是带着明确的目的性去服务于情感的烘托。比如,用来描绘角色情绪的词汇,总是能准确地捕捉到那种难以言喻的、介于两种感觉之间的复杂心绪。这种对语言精确性的追求,使得阅读过程成为一种享受高品质工艺品的过程——每一个段落都经过了精心打磨,没有一个冗余的词汇。这种细腻的文字处理,使得故事的氛围得以极大地提升,让读者不仅仅是接收信息,更是在品味作者的文笔功力。对于喜爱纯粹文字美感的读者来说,这本书绝对不容错过。

评分我对这本书中对于社会议题的探讨留下了极为深刻的印象。它并非那种生硬地灌输观点或进行说教的文本,而是巧妙地将尖锐的社会批判融入到角色细腻的日常互动和生存困境之中。作者展现了一种罕见的洞察力,能够精准地捕捉到权力结构如何无形中塑造和压抑个体,以及在巨大的集体意志面前,保持独立思考是何等艰难。书中对于“从众心理”和“群体极化”的描绘尤其令人不寒而栗,那些微妙的言语压力、群体默许的偏见,是如何一步步将温和的人推向激进的境地,读来让人深思。它迫使我跳出自己舒适的思维泡泡,去审视那些我习以为常的社会规范和道德边界。文字的力度不在于声嘶力竭的呐喊,而在于它不动声色地揭示了我们自身社会运行机制中那些令人不安的逻辑漏洞。这本书无疑是一剂清醒剂,即便故事的背景设定在虚构的环境中,其现实意义却强劲有力,久久回荡。

评分这本书简直是一场感官的盛宴,那种沉浸式的体验让人欲罢不能。作者对于环境的细致描摹,仿佛每一个场景都跃然纸上,读者可以清晰地感受到空气中流动的细微变化,甚至是光影在不同物体表面折射出的微妙色彩。叙事节奏的把握堪称一绝,时而如平静的湖水般舒缓,让人得以细细品味人物内心的挣扎与成长;时而又骤然加速,如同山洪爆发般,将读者推向故事的高潮,紧张得让人几乎要屏住呼吸。尤其欣赏作者在刻画人物复杂性时所展现出的深度,他们并非扁平的符号,而是拥有着各自的逻辑、矛盾和不为人知的秘密,每一个选择都似乎是在无数次内心拉锯后才艰难做出的决定。这种真实感,使得读者在为他们的命运揪心时,也忍不住去反思自身在类似情境下会作何反应。我读完后,那种挥之不去的余韵持续了很久,仿佛自己也跟随主角们经历了一场漫长而深刻的蜕变,对某些既定的观念产生了全新的审视。这不仅仅是一部小说,更像是一次对人类情感疆域的深度探索。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有