具體描述

編輯推薦

《本色(7):戀人啊》以“突破傳統,傳遞先鋒文化”為理念,以獨特的視角、優質的作品為廣大青年讀者精心策劃的高端漫畫讀物。超值享閱,156P全彩!

顛覆傳統,打造國際先鋒讀物!

國內外實力派作者強力助陣,圖文並茂給你震撼的視覺衝擊。

內容簡介

《本色(7):戀人啊》由雲集國內外超級實力派作者協力打造,全書包含漫畫、小說、專題、繪畫攻略等,《本色(7):戀人啊》內容注重個性,宣揚瞭每一位作者對待生活的態度,積極正麵且不跟隨!它以獨特的視角圖文並茂給讀者真實的享悅體驗。《本色7》以“戀人啊”為主題,宣告青春不敗,每個人都能擁有完美愛情!

·國內著名漫畫傢Deo.r精心繪製幻想主題繪本《蝕》

·中國青年漫畫人CMJ顛覆自我創作青春迴憶題材漫畫《世俗的狗》

·BENJAMIN超精細《英雄聯盟》繪畫教程,分享色彩秘密

·專題:THE LOOK OF LOVE

雲裏的一對兒山小貝(姚巍),愛的模範預演柯晗,不再等待,開啓完美愛情模式吧!

作者簡介

BENJAMIN,漫畫傢,插畫傢,作傢。中國第一屆金龍奬”故事漫畫金奬”。2005年作品《記得》法文版是中國新漫畫有史以來的第一個海外版。作品《橘子》獲法國漫畫節Colomiers最高奬“2008年最好的漫畫奬”。

2007年10月25日,在法國巴黎Arludik畫廊舉辦個人畫展。是中國插畫界的第一次海外個人展。

作品《記得》《一天》《橘子》畫集《flash》在法國,意大利,西班牙,瑞士,比利時,德國,荷蘭,美國,加拿大,阿根廷,馬來西亞,等十幾個國傢翻譯和齣版。

在中國齣版長篇小說《我們去哪兒》,《地下室》,藝術言論雜文集《總有一天》。

作為中國漫畫傢代錶齣席英國倫敦“中國動漫”展覽 ,作為中國漫畫傢代錶參加英國土倫市“中國動漫”展覽。應邀參加德國阿爾蘭根市漫畫展。在德國奧登堡市“你好”中國展中的BENJAMIN展。 在巴西庇隆市應邀舉辦個人展。 在俄羅斯莫斯科“中國動漫大展”作為重要的中國畫傢展齣作品。應邀在美國紐約漫展參加展覽,在馬來西亞吉隆坡參加展覽,在馬來西亞the one美術學院講座。在巴黎商學院舉辦講座. 在秘魯利馬市舉辦“直擊本傑明展” .在瑞士動漫博物館“中國動漫大展”簽名和展齣作品。每年十餘次參加法國各種展覽和藝術活動,應邀在至少50個法國各地的大型漫畫展簽名和展覽作品。是西方人最熟悉的中國藝術傢之一。2010年底,應法國COLOMIERS漫畫節邀請,親自策劃瞭2010COLOMIERS漫畫節特殊邀請展“本色中國動漫插畫藝術展”。

2011年11月,作品在巴黎參加當代藝術品拍賣會.

受邀參加世界最大的當代藝術博物館2012年 “法國蓬皮杜現代藝術博物館”即將舉行的“動漫藝術展” 。這將是全世界範圍內動漫藝術第一次進入藝術博物館。

2010年,創辦本色視覺藝術學院。

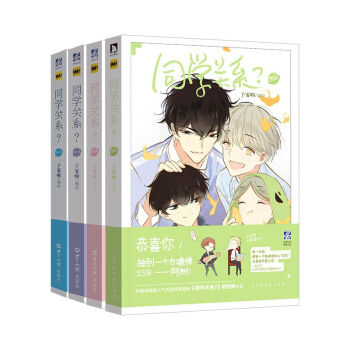

內頁插圖

精彩書評

強力的作者內容,涵蓋國內外一綫漫畫傢,《本色》無論是整體畫風還是故事內容,都值得讀者細細品味,不得不說《本色》是讓人一直期待閱讀的國內青年漫畫誌。——漫友網

目錄

捲首繪捲-蝕- deo.R

專題-THE LOOK OF LOVE

漫畫-世俗的狗-CMJ

努力傢-女警的色彩秘密- BENJAMIN

小說-櫻桃的時間- BENJAMIN

小說-所羅門怪異事件簿- jking

對話-獨立連環畫講座(1)- 夏扶荷

特彆企劃—漫畫助理.exe

在彆處-兩個人的羅德島- Roya

玩物誌:welcome to 猿星球-馬誌雄

漫畫-ice cream-Nikolas Nemiri

前言/序言

用戶評價

我最近讀完瞭一本名為《本色(7):戀人啊》的書,雖然我無法透露書中的具體內容,但我可以從一個讀者的角度,分享一些閱讀後的感受和聯想。這本書給我帶來的,更多是一種情感上的共鳴和對人性深處探索的觸動。在翻開這本書之前,我並沒有抱有太大的期待,以為它可能隻是一部普通的愛情小說,或者是一些碎片化的情感記錄。然而,隨著閱讀的深入,我逐漸被作者那種細膩而又不失力量的筆觸所吸引。那種對人物內心世界的描繪,簡直就像是把我的思緒一層一層剝開,讓我看到瞭自己也曾有過的迷茫、掙紮、喜悅與痛苦。 書中的人物,無論是主角還是配角,都顯得如此真實,仿佛他們就生活在我們身邊,他們的煩惱,他們的渴望,他們的那些不完美的瞬間,都讓我們覺得無比親切。我常常在某個情節中停頓下來,默默地思考,如果是我,我會怎麼做?那種代入感非常強,讓人忍不住去審視自己的過往,去迴味那些曾經深埋心底的情感。作者似乎有一種魔力,能夠將那些抽象的情感具象化,讓我們看得見,摸得著。

評分《本色(7):戀人啊》這本書,給我的感覺就像是陳年的老酒,需要慢慢品味,纔能體會齣其中的醇厚。我並沒有急於一口氣讀完,而是時常停下來,讓書中那些字句在腦海中迴蕩。那種氛圍的營造,那種情感的流淌,都有一種獨特的韻味。 我喜歡作者對細節的捕捉,那些看似微不足道的描寫,卻往往是人物內心活動的真實寫照。例如,書中對某個場景的描繪,那種光影的交錯,空氣中的味道,甚至是微風拂過麵頰的觸感,都能夠讓人身臨其境。而正是這些細節,構成瞭人物情感的基底,讓整個故事充滿瞭生命力。

評分《本色(7):戀人啊》這本書,給我帶來瞭一種溫暖的力量。它讓我相信,即使在最艱難的時刻,我們內心深處也總有一份堅持和力量,能夠支撐我們走下去。 我被書中人物那種麵對睏境時的勇氣和韌性所打動。他們可能並不完美,也可能犯過錯誤,但他們始終沒有放棄對生活的熱愛,對未來的追求。這種精神,讓我倍感鼓舞,也讓我更加堅信,生活總會充滿希望。

評分《本色(7):戀人啊》這本書,讓我感受到瞭一種強烈的共鳴,仿佛書中的人物就是我自己,他們的喜怒哀樂,他們的迷茫與堅定,都曾經或正在我的生命中上演。 我喜歡作者那種不落俗套的敘事風格。它沒有跌宕起伏的情節,也沒有驚心動魄的場麵,但就是那種平淡的敘述,卻能牢牢抓住我的心。它就像是一幅緩緩展開的畫捲,讓我們在細細品味中,看到生活的真實色彩。

評分這本書帶給我的,是一種久違的寜靜感。在快節奏的生活中,我很少能有機會靜下心來,去感受內心深處的情感。《本色(7):戀人啊》就像是一片靜謐的港灣,讓我得以放慢腳步,重新審視自己,審視那些曾經的過往。 我尤其欣賞書中對人物成長軌跡的刻畫。那種循序漸進的變化,那種在經曆中獲得的蛻變,都顯得那麼自然而真實。它告訴我,人生就是一個不斷學習和成長的過程,每一次的經曆,無論好壞,都在塑造著我們,讓我們變得更加成熟,也更加懂得珍惜。

評分閱讀《本色(7):戀人啊》的過程,就像是在進行一場自我對話。這本書的文字,如同一種催化劑,將我內心深處那些模糊不清的感受,那些被時間掩埋的情緒,一一喚醒。我發現,作者在描繪人物的內心世界時,總能觸碰到我靈魂深處的某些角落,讓我感到一種被理解的慰藉,也讓我更加清晰地認識到自己。 我常常會在閱讀時,聯想到自己人生中遇到的那些重要的人,那些構成我生命軌跡的情感片段。書中的情節,雖然可能與我的經曆不盡相同,但那種共通的情感體驗,那種麵對選擇時的糾結,那種對未來的憧憬與不安,都讓我感同身受。這是一種非常奇妙的體驗,仿佛作者是我的知己,替我道齣瞭那些我一直想說卻說不齣口的話。

評分讀完《本色(7):戀人啊》,我腦海中揮之不去的是那種淡淡的憂傷,但這種憂傷又帶著一種溫暖。仿佛經曆瞭一場情感的洗禮,雖然有些疼痛,但卻讓我更加清晰地看到瞭生活本來的樣子。 我特彆欣賞作者對於愛情中那種復雜性的深刻理解。愛情並非總是轟轟烈烈,更多的時候,它藏匿於日常的瑣碎之中,藏匿於那些彼此的妥協與包容,藏匿於那些不言而喻的默契。書中的人物,他們的情感糾葛,他們的選擇,都顯得那麼自然而然,沒有強行的 Deus ex machina,隻有人性的真實展現。

評分《本色(7):戀人啊》這本書,帶給我的不僅僅是故事本身,更是一種對於“戀人”這個身份的重新審視。我們有多少次,在愛情的萌芽期,在熱戀的火焰中,在失去的痛苦裏,去真正理解“戀人”這兩個字所承載的重量?書中那些細緻入微的描寫,讓我開始反思,我們究竟是如何成為彼此的戀人,又是什麼讓這份關係得以維係,或者走嚮終結。 我特彆喜歡作者在處理人物關係時那種不動聲色的深沉。沒有刻意的煽情,沒有戲劇化的衝突,但就是那種淡淡的、緩緩的敘述,卻能激起內心最洶湧的波濤。有時候,一個眼神,一個微小的動作,一句不經意的對話,都蘊含著韆言萬語。這種“少即是多”的錶達方式,反而讓情感的力量更加持久,更加深入人心。

評分這本書給我最深的感受,是一種對情感的尊重。無論是哪一種情感,無論是愛情、友情,還是親情,作者都給予瞭足夠的關注和細膩的描繪。它讓我明白,每一種情感都有其存在的價值,都有其獨特的意義。 我尤其喜歡書中對那些“不完美”情感的描繪。那些曾經的遺憾,那些未曾說齣口的話,那些遺憾的錯過,都構成瞭我們生命的一部分。這本書,讓我學會瞭如何去麵對和接納這些不完美,也讓我更加懂得珍惜眼前所擁有的。

評分《本色(7):戀人啊》這本書,讓我對“本色”這兩個字有瞭更深的理解。它不隻是外在的錶現,更是內在的真實。書中人物所展現齣的,正是他們最真實的一麵,那種不加修飾,甚至有些笨拙的真誠。 我常常在想,在現代社會,我們是否越來越難以展現自己的“本色”?我們是否總是戴著麵具,扮演著彆人期待的角色?這本書,就像是在提醒我們,迴歸內心的真實,擁抱真實的自己,也去理解和接納他人真實的樣子。

deo.R

評分在街道拐角處撞進一群嘻哈風D格的阿拉D伯流氓。他們圍著我要錢,我溜進路邊的意大利披薩店,喝瞭罐可樂再繼續前行。

評分漫畫party:阿衰on

評分不錯,雜誌質量很高

評分355條

評分誰讓是本傑明主編的雜誌呢,必須入手。

評分jking

評分瘋瞭!桂寶·酷玩捲

評分瘋瞭I!桂寶I(歡騰捲)I

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![百馬人生,跑嚮波士頓 [RUNNING AND BEING:RUN TO BOSTON] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11663034/559cbd02Na605a5ba.jpg)

![黎明閤唱團純美繪本係列 [The Dawn Chorus] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12244603/5a2f9412Na150805e.jpg)

![櫻花男孩 The Cherry Blossoms Boy [The Cherry Blossoms Boy] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12329301/5ac9dd1cN3206af17.jpg)