具体描述

●通用春联

●春为一岁首梅在百花先

●花香春正好燕语日初长

●东风吹柳绿春雨润花红

●人随春意泰年共晓光新

●门庭多喜气山水遍春光

●政通千家福人和万户春

●有天皆丽日无地不和风

●东风吹出千山绿春雨洒来万象新

●百花迎春香满地万事如意喜盈门

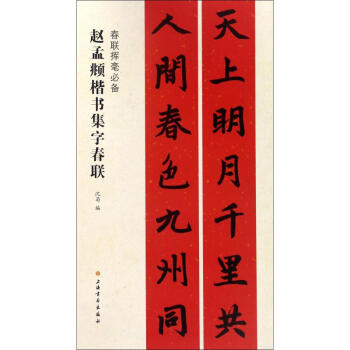

●天上明月千里共人间春色九州同

●四面青山披锦绣三江绿水涌春波

●春归大地风光好福满人间喜事多

●丰收春联

●百业兴旺日五谷丰登时

●人勤三春早地肥五谷丰

●雪映丰收景梅报艳阳春

●丰年飞瑞雪好景舞春风

●五谷丰登千家乐百业兴旺万民欢

●部分目录

内容简介

书写春联是中国传统文化和习俗的组成部分,有着悠久的历史。这种独特的文化承载着千百年来华夏子孙对美好生活的向往与期盼,因此写春联贴春联成为中国人新年活动不可或缺的一项活动。我们从众多书法爱好者写春联的实际需求出发,组织各方力量,编写了这套“春联挥毫推荐系列”丛书,以历代书法大家的经典书法作品作为蓝本,集字而成,内容丰富,雅俗共赏。此册集字选自褚遂良楷书,是“春联挥毫推荐”之一。 沈菊 编 沈菊,书法教育专家,长期在书法教育的靠前线工作,有着多年的少儿书法教学经验。其重视自身书法水平的提升,有较高的水准。在长期的教学过程中,摸索出一套行之有效的自我书法教学模式。且能将教学经验行之于文字,屡有图书出版,在业内赢得了良好的口碑。用户评价

我必须承认,这本书的装帧设计简直是匠心独白。 它的设计理念似乎是“少即是多”,没有使用任何花哨的修饰,而是用最质朴的材质和最精妙的比例,营造出一种极高的艺术境界。 尤其是光影在书页边缘留下的微妙变化,让人在翻阅时产生一种与时间对话的错觉。 此外,书中对引文和注释的处理也非常得体,既保证了学术的严谨性,又不会打断阅读的流畅性。 每次合上书本,我都有一种意犹未尽的感觉,总觉得书中的某个观点还需要回去再细细揣摩一番。 这种耐人寻味的设计和编排,让阅读行为本身变成了一种仪式感十足的享受。 那些细小的烫金或者凹凸处理,在不同的光线下会呈现出不同的质感,不得不让人赞叹设计团队的功力深厚。

评分从技术层面来看,这本书的印刷质量达到了一个令人惊叹的高度。 墨色的浓淡过渡自然,即便是最细微的笔触也能清晰可见,没有任何洇墨或失真的现象。 纸张的磅数和韧性拿捏得恰到好处,既有足够的厚重感,又方便携带和翻阅。 整体装订结实有力,可以保证书籍在多次翻阅后依然能保持平整,不会出现散页的尴尬情况。 这种对细节的极致追求,体现了出版方对产品质量的最高标准。 对于一个注重阅读体验的读者来说,一本印刷精良的书籍,是保证沉浸式阅读体验的基础。 这本书在这方面做得无可挑剔,可以说,它在物质形态上,已经超越了普通书籍的范畴,更像是一件值得珍藏的艺术品,它的存在本身就是一种对文化传承的尊重。

评分翻开这本书的扉页,我立刻被那种扑面而来的、强烈的古典气息所震撼。它不像市面上那些浮躁的速成读物,而是像一位饱经风霜的智者,娓娓道来那些沉淀了千年的学问。 书中的内容组织逻辑严密,层层递进,丝毫没有含糊不清之处。无论是对某种理论的阐述,还是对某个历史事件的剖析,作者都展现出极高的学术水准和严谨的态度。 读完第一章,我发现自己的思维模式似乎都受到了潜移<bos>化的影响,对事物的理解更加深入和全面。 这种知识的灌输,不是生硬的填鸭式教育,而是通过精妙的文笔和恰当的案例,引导读者自行去探索和领悟。 纸张的选取也十分考究,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到疲惫,这无疑体现了出版方对读者体验的深切关怀。 这本书的价值,绝非仅仅停留在信息传递层面,它更像是一把开启深度思考的钥匙。

评分这本装帧古朴的书籍,初看之下,便被那墨香缭绕的纸张触感所吸引。封面设计简约而不失格调,那几行工整而富有韵味的字体,仿佛带着一种穿越时空的魔力,让人忍不住想探究其中蕴含的深邃文化底蕴。 捧在手中,便能感受到这份沉甸甸的历史厚度。内页的排版清晰明快,字里行间透露出一种宁静致远的气质,即便是对书法艺术涉猎不深的人,也能从中感受到一种由内而外散发出的书卷气。 整体来看,这是一本在视觉和触觉上都极具享受性的书籍,它不仅仅是知识的载体,更是一件可以细细品味的艺术品。 每一页的展开,都像是一次对古人智慧的虔诚拜访,让人在喧嚣的尘世中,寻得一处可以沉淀心灵的净土。 这种对细节的打磨和对品质的坚持,使得这本书在同类出版物中显得尤为出众。

评分阅读这本书的过程,对我而言,与其说是获取知识,不如说是一场心灵的淬炼。 书中那些富有哲理的文字,字字珠玑,像是经过千锤百炼的精钢,坚硬而又富有弹性。 它没有直接给出标准答案,而是提出了许多发人深省的问题,迫使读者跳出固有的思维框架去重新审视世界。 这种鼓励独立思考的态度,是我最欣赏这本书的一点。 许多章节我都需要反复阅读,甚至需要停下来,走到窗边,眺望远方,才能真正消化其中蕴含的深刻含义。 这种“慢阅读”的体验,在快餐文化盛行的当下,显得尤为珍贵和稀缺。 这本书真正做到了“言有尽而意无穷”,读完后,心中的回响久久不散。

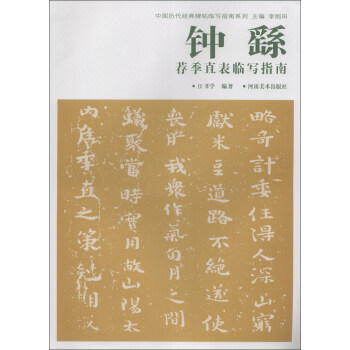

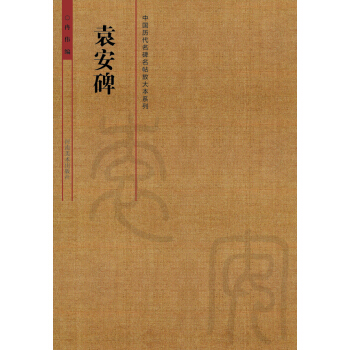

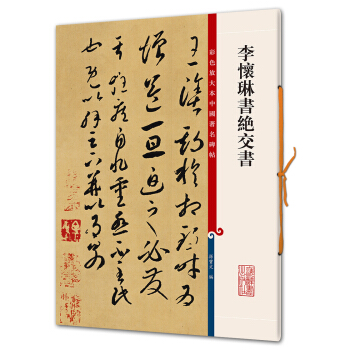

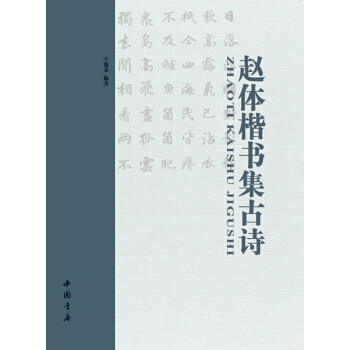

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有