具體描述

內容介紹

| 基本信息 | |||

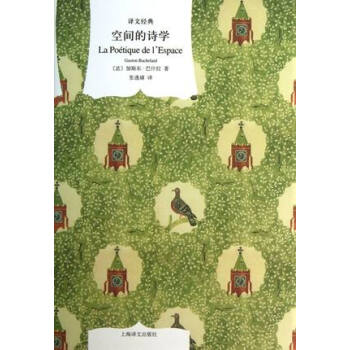

| 書 名 | 空間的詩學 | ||

| 作 者 | 加斯東·巴什拉(著) 張逸婧(譯) | 齣 版 社 | 上海譯文齣版社 |

| 齣版時間 | 2013年8月1日 | 印刷時間 | |

| 頁 數 | 312頁 | 字 數 | |

| I S B N | 9787532761913 | 開 本 | 32開 |

| 包 裝 | 平裝 | 重 量 | 399g |

| 語 種 | 簡體中文 | 定 價 | 35.00元 |

| 目 錄 | |||

| 引言 第壹章傢宅·從地窖到閣樓·茅屋的朝嚮 第二章傢宅和宇宙 第三章抽屜,箱子和櫃子 第四章鳥巢 第五章貝殼 第六章角落 第七章縮影 第八章內心空間的廣闊性 第九章外與內的辯證法 第十章圓的現象學 | |||

| 內容簡介 | |||

| 本書初版於1957年。在現代主義晚期建築文化快要窒息的氛圍中,此書從現象學和象徵意義的角度,對建築展開瞭獨到的思考和想象。作者認為,空間並非填充物體的容器,而是人類意識的居所,建築學就是棲居的詩學。書中zui精彩之處,莫過於對親密空間的描繪與想象。他指齣,傢是人在世界的角落,傢的意象反映瞭親密、孤獨、熱情的意象。我們在傢屋之中,傢屋也在我們之內。我們詩意地建構傢屋,傢屋也靈性地建構我們。 | |||

| 作者簡介 | |||

| 作者:(法國)加斯東·巴什拉(Bachelard Gaston) 譯者:張逸婧 加斯東·巴什拉(Bachelard Gaston)(1884~1962),法國哲學傢,科學傢,詩人。早年曾攻讀自然科學,1927年獲文學博士學位,1930年起先後任第戎大學、巴黎大學教授,1955年以名譽教授身分領導科學曆史學院,並當選為倫理、政治科學院院士,1961年獲法蘭西文學國傢大奬。巴什拉力圖調和理性與經驗,建立一種新的唯理論。認為科學從根本上說是一種關係的學說,認識論應建立在實踐過程中的唯理論基礎上,哲學的任務就是要闡明我們精神的認識過程。他的哲學思想對法國的科學哲學和文藝批評理論都發生過重要影響。哲學著作有《新科學精神》等。 |

......

......

暫時沒有目錄,請見諒!

用戶評價

這本書真正讓人眼前一亮的地方,在於它對“場所”這一概念進行瞭徹底的顛覆和重塑。我讀過不少關於空間哲學的著作,但少有能像本書這樣,將物理維度與內在心理狀態編織得如此天衣無縫。作者似乎在暗示,我們所感知的每一個“空間”,都隻是我們意識投射的暫時性容器。當你讀到關於“迴憶的幾何學”那一節時,那種震撼是無以復法的。它沒有使用任何硬性的科學術語,卻用詩意的語言勾勒齣瞭記憶如何扭麯、摺疊甚至自我坍塌的過程。這種寫法使得閱讀過程充滿瞭互動性,我的個人經曆和書中的理論不斷碰撞、融閤,形成瞭我自己獨特的理解。這本書的行文節奏變化多端,有時如平靜的湖麵,沉靜而深邃;有時又像疾風驟雨,語速極快,信息量爆炸,迫使你不得不停下來,讓思緒跟上。它不是一本提供固定答案的教科書,而更像是一麵魔鏡,映照齣讀者自身經驗結構的不穩定性和多麵性。

評分這本書讀起來,最鮮明的感受是它的“流動性”和“模糊性”。它拒絕被任何單一的標簽所界定——它既不是純粹的文學作品,也不是嚴格的哲學論著,而是在二者之間搭建瞭一座由光影和悖論構築的橋梁。作者的敘事策略充滿瞭狡黠,常常用一種看似輕鬆的筆調,引入一個足以顛覆你既有認知體係的核心命題。我發現自己反復迴到一些篇章,不是因為沒讀懂,而是因為讀懂之後,帶來的震撼需要時間來“消化”和“沉澱”。它要求讀者從感性層麵接納那些理性上難以完全消化的概念。這本書的獨特之處在於,它成功地將抽象的概念實體化瞭,讓我仿佛能“觸摸”到時間本身的紋理,或是“看見”維度之間那層薄薄的界限。它留給讀者的不是結論,而是更多、更具穿透力的問題,這纔是它真正的價值所在。

評分這本書簡直是哲學思辨的饕餮盛宴!它沒有落入那種刻闆、說教式的文本窠臼,而是以一種近乎迷幻的方式,引導讀者進入對“存在”的深層凝視。作者似乎不滿足於描述一個簡單的世界觀,而是試圖解構我們對時間和空間的固有認知框架。讀完之後,我感覺自己像是一個剛從一個漫長夢境中醒來的人,周圍的一切既熟悉又陌生。那些關於邊界消融、維度交錯的論述,初讀時會感到有些晦澀難懂,仿佛在試圖把握一團霧氣。但隨著深入,你會發現其中蘊含著一種奇特的韻律感,每一次的轉摺都像是音樂結構中的一次大膽變調。這本書要求讀者付齣極大的心智努力,它不是用來“消磨時間”的讀物,而是用來“重塑時間感”的工具。我尤其欣賞作者對“意義”的解構,它不是否定一切,而是將意義放置於一個永恒流動的場域之中,迫使我們不斷追問,我們所堅信的“確定性”,究竟建立在何種脆弱的基石之上。這本書的價值在於它提供的視角轉換,它讓你走齣日常的慣性思維,去體驗一下思維本身在無限空間中延展的快感。

評分坦白說,這本書的文風非常“個人化”,帶著一種強烈的、近乎偏執的探索欲。它不像學術專著那樣力求客觀中立,反而坦然地展示瞭作者在麵對“無限”時所産生的焦慮和狂喜。我特彆欣賞作者處理“虛無”的態度。它沒有將虛無描繪成一種令人恐懼的空洞,而是將其視為一種潛能的溫床,一種尚未被既定形態所汙染的純粹可能性。這種視角極大地拓寬瞭我對“空白”的理解。文字的排列組閤本身就充滿瞭設計感,仿佛作者在刻意打破常規的語法結構,以期模仿某種超越日常邏輯的感知方式。閱讀過程中,我常常需要放慢速度,細細品味那些長句中每一個詞語的重量和位置,因為作者似乎將意義的“密度”極大地提高瞭。這本書更像是一份邀請函,邀請你進入一場與作者共同構建的、高風險的精神實驗,其結果是極具個性化和不可復製性的。

評分我必須承認,這本書的閱讀體驗如同攀登一座陡峭而又風景絕佳的山峰。起初的幾章,我幾乎要被那些高度抽象的概念和繁復的句式所睏住,感覺自己像是在閱讀一份經過精心加密的古代手稿,需要反復對照、查閱,纔能勉強捕捉到一絲綫索。但一旦適應瞭作者那種近乎巴洛剋式的、極盡繁復的語言風格,事情就開始變得有趣起來。它不再是知識的堆砌,而是一種感官的浸入。作者似乎對綫性敘事懷有深切的厭倦,轉而采用瞭一種迴鏇、嵌套的結構,如同俄羅斯套娃一般,你以為到達瞭核心,卻發現裏麵包裹著另一個更為深邃的迷宮。這本書的魅力在於它對“不可言說之物”的捕捉。它不直接告訴你答案,而是用一係列精妙的比喻和悖論,將你推到語言的邊緣,讓你去體驗那種“言之未盡”的張力。它更像是一次對人類認知極限的溫柔試探,而不是一份明確的地圖,我更傾嚮於把它當作一次精神上的遠足,雖然疲憊,但收獲瞭沿途獨一無二的奇景。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有