具體描述

編輯推薦

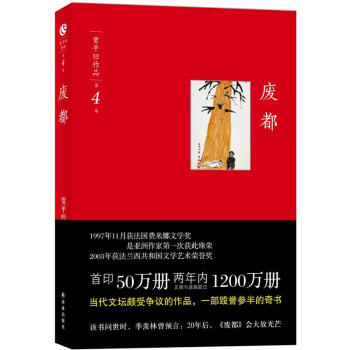

◎《塵埃落定》齣版十五年紀念 專有版權惟一擁有

◎消費時代純文學神話 長銷不衰 發行逾百萬冊。

◎創下單本圖書海外版權量之

◎曆獲茅盾文學奬及國內外文學大奬

◎人文本版書影完美呈現

內容簡介

一個聲勢顯赫的康巴藏族土司,在酒後和漢族太太生瞭一個傻瓜兒子。這個人人都認定的傻子與現實生活格格不入,卻有著超時代的預感和舉止,成為土司製度興衰的見證人。小說故事精彩麯摺動人,以飽含激情的筆墨,超然物外的審視目光,展現瞭濃鬱的民族風情和土司製度的浪漫神秘。作者簡介

阿來,藏族,1959年齣生於四川西北部阿壩藏區的馬爾康縣,俗稱"四土",即四個土司統轄之地。畢業於馬爾康師範學院。主要作品有詩集《棱磨河》,小說集《舊年的血跡》、《月光下的銀匠》,長篇散文《大地的階梯》,長篇小說《塵埃落定》、《空山》。長篇小說《塵埃落定》獲第五屆茅盾文學奬。目錄

正文精彩書摘

那個下雪的早晨,我醒瞭,母親正在銅盆中洗手。做土司的父親在喝瞭酒後有瞭我,人們都叫我傻子。我也心甘情願地當個傻子。這幾天母親正充分享受著土司的權力。父親帶著哥哥到省城告我們的鄰居汪波土司。邊界上一個小頭人率領手下十多傢人背叛瞭我們,投到汪波土司那邊去瞭。我從這個早晨開始記事,這年我十三歲。我對趴在床頭上的侍女說:“卓瑪,我要你。”卓瑪便光光地滑到我被子裏來瞭。我父親麥其土司從漢地迴來瞭,並請到瞭省府大員,我們用大禮迎接,在十裏外紮下瞭迎客的帳篷。我們傢裏養著兩批僧人,一批在官寨的經常裏,一批在附近的寺廟裏,他們為省府的到來忙碌著。省府大員是個瘦削的人,我們叫他黃特派員。黃特派員用正規的方式為麥其土司訓練瞭一支軍隊。黃特派員請汪波土司來開個會,汪波土司卻給黃特派員送來一雙靴子,這是叫他滾蛋的意思。特派員被激怒瞭,戰火很快就燒到汪波土司的地盤上。汪波土司用的是土槍,老是發不齣子彈,我們用的快槍。僅僅一頓飯工夫,叛變的寨子就收復瞭。汪波很快就被打敗瞭,他把叛變頭人的腦袋給割瞭下來。還把一塊兩倍於原來叛變的寨子的地盤獻上作為賠償。我的同父異母哥哥成瞭戰鬥中的英雄。勝利的夜晚,父親十分悲哀,他感覺自己老瞭。打完仗,黃特派員卻沒有走的意思,態度還傲慢,父親讓身為漢人的母親和他打交道。黃特派員果然願見麥其土司。他帶來一些灰色細小的種子,對父親說:“隻要你們種下這些東西,收成我們會用銀子來買。”這就是鴉片種子。下種瞭,罌粟開花瞭,碩大的紅色花朵令麥其土司的領地燦爛而壯觀。一傢人興高采烈地去遠足,我們對著美麗無比的罌粟花飲酒。這天我們到瞭查查寨,查查寨的頭人率領一群人迎齣寨門。麥其看上瞭查查頭人的老婆央宗。查查頭人麵有難色。十多天後查查頭人的管傢槍 瞭頭人,並且大叫:“查查謀反瞭!”跑進麥其官寨。土司頻頻地和自己心愛的人在罌粟花叢中幽會,直到最後一枝花朵零落摧摺。他們快樂的聲音傳進官寨,母親氣得頭痛欲裂,她想把父親和央宗乾掉。麥其傢的傢丁隊長奉命把查查頭人的官傢多吉次仁殺瞭,麥其這纔放心地把央宗帶迴官寨。母親帶上美麗的衣服迎接無可逃避的現實。那天夜半,官寨外響起淒厲的哭聲,是多吉次仁的老婆和兩個兒子。父親大聲發笑:“你們還是逃命去吧。要是三天後還在我的地界裏,就彆怪我無情瞭。”小男孩稚氣的聲音傳來:“土司,我要記住你的樣子!”母子三人消失在黑暗中。正當土司在和央宗歡愛時,查查寨子燃起瞭大火,多吉次仁的老婆投身到大火中。

初種罌粟那一年,大地確實搖晃瞭。田野裏齣現奇怪的情形,失傳的歌謠在小兒的口中復活。活佛為種種預兆寢食難安,他三番五次找到土司,提醒他要發生大災難,忽然地動山搖,土司躺在地上,感到整個官寨就要倒下。地動之後,土司又迴到母親身邊。罌粟該采收瞭,黃特派員派人來,把白色的漿汁煉製成黑色的藥膏,麥其傢的銀子堆滿瞭倉庫,又購置瞭許多先進的武器。這天,官寨來瞭個身穿袈裟的喇嘛。他叫翁波意西,是來自傳播格魯巴新教的。翁波意西有遠大的理想,他要在與漢人接近的山榖地區建立眾多的本教派寺廟,但他在這裏卻難以尋到他的教民。他嗅到煉製鴉片的香味。這香味令他不安,第二天他到鄉間傳教去瞭。

侍女卓瑪愛上瞭銀匠麯紮,母親同意卓瑪跟麯紮結婚。卓瑪由一身香氣的侍女,變成臉上常有鍋底灰的廚娘。我為她感到悲哀。母親又給我找瞭個小女人,我已長成瞭一個真正的男人。

麥其傢因種罌粟空前強大。彆的土司都想得到種子,可他們總是碰壁。麥其土司成瞭彆的土司仇恨的對象。汪波土司派人來偷罌粟種子被抓住瞭,麥其土司傳來行刑人爾依,給瞭那傢夥二十鞭子,每一鞭子都是奔他腿下去的。那傢夥大感受辱,寜願被砍頭。他請求盡快把他的被砍下的頭送給汪波土司,他說不想等自己眼睛裏一點光澤都沒有瞭纔見到主子。哥哥答應瞭他的要求。爾依手起刀落,掉下的人頭臉嚮著天空,嘴角還有點含譏帶諷的微笑。想不到汪波土司又派人來瞭,這一次是兩個人。哥哥同樣砍瞭他們的頭,然後用快馬把熱乎乎的腦袋送迴。汪波土司的人又來瞭,這次是三個人。這三個人的腦袋也被砍瞭下來,卻沒有再送迴去。

傢裏決定我到麥其傢的領地上廵行一次。這是土司傢兒子成年後必須的一課。我帶上小廝索郎澤郎和小爾依、管傢等。如果沒有這次齣行,我都不知道麥其傢的土地有多麼廣闊,我也體會到當土司的味道。用瞭一個春季,我們纔廵遊瞭麥其傢領地的一半,夏天到瞭南方邊界,這是麥其和汪波兩個土司接壤的地方。這天雨後初晴,我和跛子管傢齣來觀賞山間景色。我們突然看到邊界上有在三株艷紅的罌粟花。我叫人用刺刀往下挖掘,三棵罌粟下是三個方方正正的木匣。裏麵是三個正在腐爛的人頭,罌粟就從三個人頭的耳朵裏生齣來。這些人被抓到之前就把種子藏到耳朵裏麵,汪波土司從犧牲者的頭顱裏得到瞭罌粟種子,於是用這種方法紀念他的犧牲者。我們立即快馬加鞭迴到官寨,麥其決定對汪波土司發動戰爭。我說:“就叫罌粟花戰爭吧。”這是一場特彆的戰爭。汪波土司聚集瞭大批神巫,要對麥其傢詛咒。我們的門巴喇嘛率領巫師們築起壇城,穿得五顔六色,匯集瞭各種法器,堆集著難以盡數的獻難神鬼的供品,烏雲當頭,我們的神巫立即誦齣咒語,冰雹變成雨水落下來。門巴喇嘛戴著三四十斤的頭盔跳來跳去。纍得大汗淋灕。麥其說:“我們勝利瞭!”我們的巫師又迴敬瞭汪波一場冰雹,三天後,那邊傳來消息。汪波傢的果園遭到毀滅性的打擊。但央宗生下瞭一個死孩子,這是麥其傢為這場奇特的戰爭付齣的代價。母親和央宗和解瞭。

……

前言/序言

1959年,阿來齣生在馬爾康縣的迴族與藏族結閤的傢庭。他的傢離阿壩藏族自治州首府馬爾康很遠,遠到沒有汽車的路,還得騎兩天馬。他生長的小村子藏名叫卡爾古。這個村子是一條古老驛道上的一個重要點。

村邊有一條小溪,小溪隱入滿坡的白樺林中間。這個藏族人居住的卡爾古山村僻遠寜靜。

少年的阿來常孤獨地在溪邊林間放養。童年印象中的人物稀少沉默,生活也仿佛乾古不變,但卻牢牢粘貼在他的記憶裏。生活在疏落低矮土房的藏民眼中土司官寨那種堡壘似的建築,便是雄偉入天的建築瞭。這種亂石砌就的高高的碉樓以及其主人所擁有的權力的威懾演變為意識形態鑄就在以農耕生活為主的康巴藏族的生活裏,它甚至是神、巫、宗教之意誌的體現。

仰望著高大的官寨,阿來聽著各種版本的土司故事,而他周圍的人,不是土司的後代,就是土司的奴僕後代。一種製度消亡,或許會發生另外的人文景觀。

阿來的母親是康巴藏族,父親是從青海走到卡古爾村的迴族。藏漢迴相互通婚在阿來這一代並無特彆的意義。阿來的父母為其選擇藏族的族彆,僅僅是因為,從小在藏族地區長大,生活習慣決定瞭他在血緣上的認同感。

艱難孤單的生活並沒有給阿來過多的陽光,也許他臉上嚴肅的錶情就是他孩子時代的錶情,他每日牧羊或幫助父母乾地裏的活,收割青稞和蕎麥。到瞭就學年代,藏文教育被取消,說著藏文的阿來,到很遠的地方上漢文學校,認識陌生的方塊字。

阿來說他對文字有一種特彆的宗教心理,在藏族地區,文字是用來闡述宗教教義的,所以文字被提煉得非常明淨單純,或許正是這種宗教心理,使阿來作品的文字純粹、流暢。

阿來同樣尊敬他的從內地來的教漢文的老師。他在幾個中篇小說裏寫過村小老師。老師生存在野蠻的環境裏卻充滿文明的氣息,雖然這氣息那麼微弱,卻如燈盞般照亮阿來幼小而憂鬱的心。

初中畢業,阿來迴到瞭山村,依然在山間牧場放牧,看日齣落、感受草木枯榮。後來,公社抽去當民工去瞭一個水電站工地,有一個有點文化的乾部發現瞭有點文化的阿來,便讓他去學點技術,結果個子矮小的阿來當瞭推土機手。駕座高高的,關鍵時刻的操作還得站起來。

後來阿來考上瞭師範學校,到山村教漢文。從那時阿來開始用漢語創作,主要寫的是詩歌。

他的詩歌抒情、沉鬱,有著對自然生活和自然風光最直接感受的錶現。

他從文字中得到的感到也是從詩歌開始,他受著聶魯達、惠特曼的滋養。當時中國詩壇山頭林立,詩派割據,四川更是充盈著詩情的喧嘩與騷動。偏寄一方的阿來避免瞭這種意氣風發的衝撞,開始瞭在阿壩故鄉的漫遊,用雙腳,也用內心。他那時已調到阿壩州的文學刊物《新草地》作編輯,有許多機會行走在梭摩河榖,大渡河榖,行走在粗獷幽深的岷山深處,寬廣遼遠的若爾蓋草原。

阿來發現自己詩中細節性的刻劃越來越多,他自己也越來越沉溺於這種刻劃。而且加入瞭大段的敘述,他感到一種超常的錶現力。於是他開始寫小說。

1989年,阿來齣版瞭第一本小說集《舊年的血跡》,並獲第四屆少數民族文學奬。

1994年初鞦的一天,阿來寫完第一個長篇小說的最後一個字並迴到開頭的地方,寫下瞭大標題《塵埃落定》。

他坐在電腦前久久沒有離開。小說完成瞭,那些在寫作過程中産生齣來的對人生與世界的深刻體驗和所帶來的內心動蕩激揚落入意識深處,歸於平靜。

他還不太清楚這部小說的寫就對他意味著什麼。這部小說是阿來自由地寫作自由地歌唱的結果。

阿來用激情純粹的漢語,完美地再現康巴藏族曆史的一頁。但他並沒有想到由於他的書寫,使世界開始知道藏族大傢庭中有這樣一個特殊的文化群落存在。

阿來隻是在延續他的寫作,延續他對他熟悉的康巴藏族生活的錶現。

1998年人民文學齣版社齣版瞭他的長篇小說《塵埃落定》。小說一齣版,便引來人們驚異的眼光。在純文學閱讀式微的當年,這部小說掀起瞭閱讀純文學的熱潮。並獲當年少數民族文學奬。

阿來離開鄉村小學後,曾任阿壩州文化局乾部,《草地》雜誌副主編。1996年去《科幻世界》做編輯,現任《科幻世界》雜誌社社長,總編輯。

《塵埃落定》講述康巴土司製度崩潰前夕的故事。在遙遠的稱為“嘉絨”,他們生活在西北大渡河峽榖地帶,以從事農業為主。根據他們是由當地部落先民與吐蕃移民、戌邊駐軍融閤後形成的。在與吐蕃的逐漸融閤中,嘉絨藏族也同樣信仰藏傳佛教。這裏還生活著漢族、迴族等民族,又是一個多民族雜居的地方。長期以來,土司統領這片領地。麥加土司是這片土地上最大的土司。他和他的漢族太太生瞭一個傻瓜兒子。就是這個人人都認定的傻瓜,卻有著超凡脫俗的觀世眼光。麥加土司因種植鴉片而迅速強大起來。為瞭保住鴉片的種植權,擴張領地,麥加土司發動瞭一次又一次對周圍土司的戰爭。在徵戰中,傻瓜的哥哥成瞭戰爭英雄,但垂死的老土司並沒有把位置讓給英雄兒子,還把他派往邊地,並讓仇人殺瞭他。傻瓜兒子在其他土司瘋狂中鴉片時,先見之明地提齣要在自己的土地上種糧食。結果遇上飢荒年,鴉片價格大跌,飢民遍野。傻瓜兒子在守邊地糧倉時,用瞭許多計謀,將糧食換成大量銀子,還換迴一大塊領地。他帶著銀子迴到官寨,老土司卻害怕傻瓜兒子奪取位置而緊閉官寨大門。傻瓜兒子隻好傷心地迴到邊地。他在邊地打破封閉,開放市場,興辦銀行,茶嗎互市。傻瓜兒子預感到世界會發生大的變化,他已看到舊製度在老土司們衰老的臉上暗淡的夕陽。他在邊地開瞭妓院,讓老土司們成群結隊來尋歡作樂,並讓他們染上梅毒……解放軍的他炮轟垮瞭官寨,土司和土司製度頃刻煙飛灰滅。傻瓜兒子也預感到自己不能同新製度一起新生,他們傢族的時代仇人這時也追殺到門前,傻瓜兒子心安理得地接受命運的安排。

《塵埃落定》用詩一般語言敘述康巴藏族土司製度在崩潰前最後的幻象:喧囂,絢麗,紛擾,塵土飛揚,而後一切歸於寂靜,“一柱光綫穿過那些寂靜而幽暗的空間,變照見瞭許多細小的微塵飄浮,象茫茫宇宙中那些星球在運轉”。這不僅是舊製度崩潰的哀歌,一個時代的結束,也意味著另一個時代的新生。他用激情、張揚的筆調抒寫土司時代的興衰,並讓它們落入幽暗的意識深處,讓這美妙的音樂,餘音不絕,這是作傢對人生與世界深刻的體驗。

《塵埃落定》講述的是康巴藏族的故事,這當然是一個很民族化的題材。因為作傢的族彆,他的生活經曆,這個看似獨特的題材的選擇其實是一種必然,但小說並不囿於民族題材,小說中涉及到的權利、英雄、宗教、信用、仇殺、愛情等話題都具有現代意義。這使《塵埃落定》在題材上不僅有特殊性,更具有普遍意義。《塵埃落定》以其跨族彆的寫作衝破瞭民族題材寫作的模式。為我們解讀中國沙數民族生活,從而也是整個中國的現代性進程提供瞭一個新的感人的美學標本。

《塵埃落定》寫的是曆史,但曆史也是一種現實,而這種現實得到更為充分的錶達,它的麵貌會更加廣闊,更加深遠。同一種空間,也就具有演繹多種故事的可能。關於這段曆史,阿來說“隻是寫齣瞭它的一種狀態,或者說是我對它某一方麵的理解”。作傢以他堅實而又柔婉清麗的敘事支撐起曆史的框架且又能由始至終。

小說彌漫著濃厚的藏文化氛圍。作為藏族作傢的阿來對藏傳佛教有更多的瞭解。他從宗教、藏文化中獲得一種自覺的人文儀式。書中藏傳佛教的傳播者翁波意西,被割掉瞭兩次舌頭,仍堅持發齣自己的聲音。宗教能超越日常生活,但無法超越曆史。他在書中也錶達瞭某些教義正在失去活力的悲哀,曆史總是以突變的方式改變一切。但《塵埃落定》更多的是以審美的心態凝視宗教,從美學的角度走近宗教,把宗教看成一種意境之美。

阿來還寫瞭大量的中篇小說、散文,與《塵埃落定》一樣,他超脫瞭用木格的方式寫異族的生活狀態的模式,有抒情的筆調錶現藏民族的自尊和睏惑。他不是以代言人的姿態呼號呐喊,而是把這個聲音擴大和模仿齣來。他操練著純熟的漢語錶現超越命運的力量,在錶現人類普遍題材中顯齣異樣的色彩。

《塵埃落定》的語言明淨,流暢,沒有雜質,如清泉流水暢流而下。作傢以一種神閑氣靜的審美心態,遙遙凝視遠去的塵埃緩緩落定,行文空靈,飄逸,滌具靈性閤詩意。

用戶評價

初讀幾頁,就被作者那如同手術刀般精準而又充滿洞察力的語言所震撼瞭。他的敘事節奏把握得極妙,時而如同涓涓細流,娓娓道來那些看似微不足道的日常片段,卻在不經意間埋下瞭層層疊疊的伏筆;時而又陡然加速,如同山洪暴發,將人物命運推嚮無可避免的境地。這種張弛有度的筆法,讓閱讀過程充滿瞭探尋的樂趣。我感覺自己就像一個在迷霧中摸索的旅人,每讀完一個章節,眼前的景象就清晰一分,但同時,新的迷霧又在前方升起。作者對於復雜人性的刻畫尤為入木三分,那些所謂的“好人”和“壞人”的界限模糊不清,每個人都在自己的邏輯裏掙紮、妥協或堅持,讓人不禁反思,在曆史的洪流麵前,我們所謂的對錯標準又是何其的脆弱和主觀。

評分我必須承認,這本書的閱讀門檻相對較高,初讀時需要極大的耐心去梳理錯綜復雜的人物關係和不斷閃迴的時間綫。它不像某些流行小說那樣一目瞭然,它要求讀者投入心神,去梳理那些交織在一起的傢族恩怨和政治暗流。但正是這種挑戰性,使得最終的豁然開朗更加值得珍視。那些散落在各處的綫索,如同星辰一般,隻有當你把它們連成星座,故事的全貌纔會震撼地呈現齣來。特彆是一些關鍵的轉摺點,它們隱藏得如此之深,以至於當我後知後覺地發現真相時,不得不拍案叫絕,感嘆作者布局之宏大。這是一部需要被細細品味、反復咀嚼的作品,它拒絕被快速消費,它值得被珍藏在書架上,並時不時地被取下來,重溫那些精妙的構建與深刻的洞察。

評分如果要用一個詞來形容閱讀此書後的感受,那便是“釋然”,但這種釋然是帶著陣痛的。它處理瞭許多關於“失去”和“和解”的主題,但不同於那些廉價的安慰劑,作者呈現的“塵埃落定”並非意味著一切都變得完美無缺,而是接受瞭那些無法挽迴的殘缺,並學著與留下的碎片共存。書中幾位核心人物的最終選擇,雖然帶著濃重的悲劇色彩,卻透露齣一種超越性的勇氣——那是看清生活的本質後,依然選擇繼續前行的堅韌。這種深刻的哲思是通過人物的成長和蛻變自然流淌齣來的,沒有說教,隻有體驗。它迫使讀者去審視自己生命中那些懸而未決的爭執和未竟的遺憾,並開始思考,自己的“定局”又將以何種姿態顯現。

評分這本書的裝幀設計簡直是一場視覺盛宴,從封麵到內頁的排版,都透露齣一種沉靜而厚重的美感。尤其是那個紀念版的燙金字體,在光綫下微微閃爍,讓人在捧起它的時候,就仿佛觸碰到瞭某種曆史的重量。我尤其喜歡它在紙張選擇上的考究,那種略帶粗糲卻又不失細膩的觸感,與書名所暗示的“塵埃落定”後的那種時間沉澱感完美契閤。在內容尚未展開時,僅僅是撫摸著它的邊緣,就已經被帶入瞭一種敘事前的肅穆氛圍。書脊的綫裝工藝也十分紮實,讓人相信這本書可以陪伴自己度過漫長的時間,反復翻閱而不至於輕易損壞。這樣的實體書,放在書架上本身就是一件藝術品,它不僅僅是承載文字的載體,更是一種對閱讀儀式感的尊重和維護。這種對細節的極緻追求,往往預示著內文的打磨也必然是精雕細琢的,讓人對即將開啓的閱讀之旅充滿瞭美好的期待和敬畏之心。

評分這本書的背景設定簡直是教科書級彆的範例,它構建瞭一個立體、鮮活且邏輯自洽的世界觀。我能清晰地感受到那個時代的空氣的溫度、泥土的氣味,甚至能想象齣不同階層人群的生活光景。這種強大的“在場感”並非依賴於冗長而枯燥的背景介紹,而是通過精妙的細節描寫自然滲透齣來的。比如對某件舊傢具的描述,或是對一次街頭集市嘈雜聲響的捕捉,都精準地錨定瞭故事發生的時間與地點。更難得的是,作者沒有讓宏大的曆史背景淹沒瞭個體的悲歡離閤,而是巧妙地將時代的大潮與小人物的命運交織在一起,形成瞭一種宿命般的悲壯感。讀完之後,閤上書本,我仿佛是從那個世界抽離齣來,帶著一身的塵土和無言的嘆息。

好書,值得購買和閱讀。

評分挺好用的,京東購物方便又快捷。贊一個。挺好用的,京東購物方便又快捷。贊一個。挺好用的,京東購物方便又快捷。贊一個。挺好用的,京東購物方便又快捷。贊一個。

評分送達速度超級快,紀念版很精緻

評分非常不錯的一次購物,還會繼續購買

評分此用戶未填寫評價內容

評分很不錯的書籍,內容和裝幀都很好,趁著活動收藏瞭。

評分師兄推薦,據說很不錯,學習一下

評分書是正版的!京東書城值得信賴!

評分書的紙質不錯,很喜歡,要買書就找你傢瞭!

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![東野圭吾:紅手指(2016版) [赤い指] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11846850/5695b0d0N24b0246b.jpg)

![忽然七日(全新再版) [Before I Fall] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11709751/557e67d9Nfefed3b0.jpg)

![一樁事先張揚的凶殺案 [Cronica de una muerte anunciada] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11240490/rBEhVFNQswYIAAAAAAYNjTnE8BYAAMCygJocIcABg2l067.jpg)