具體描述

目錄

前言

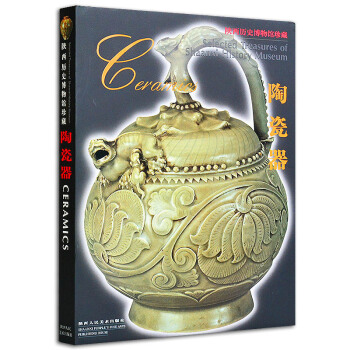

土與火的奉獻——陝西曆史博物館館藏陶瓷器縱覽

圖版

1 葫蘆瓶 新石器時代

2 細頸瓶 新石器時代

3 紅陶尖底瓶 新石器時代

4 彩陶幾何紋鉢 新石器時代

5 彩陶人麵紋瓶 新石器時代

6 雙魚紋尖底瓶 新石器時代

7 彩陶獸麵紋細頸瓶 新石器時代

8 陶盉 新石器時代

9 陶鬲 商

10 陶鬲 西周

11 陶簋 西周

12 陶尊 西周

13 彩繪陶壺 春鞦

14 彩繪陶壺 戰國

15 陶倉 秦

16 繭形壺 西漢

17 黃釉綠彩奩 西漢

18 彩繪陶鈁 西漢

19 綠釉陶倉 東漢

20 青瓷唾壺 西晉

21 青瓷獅形燭颱 西晉

22 青瓷雞首壺 東晉

23 青釉四係罐 隋

24 白釉鉢 隋

25 白釉束腰蓋罐 隋

26 白釉“翰林”蓋罐 唐

27 白釉唾盂 唐

28 白釉壁雍硯 唐

29 白釉淨瓶(軍持) 唐

30 白釉人形像 唐

31 白釉人頭像 唐

32 白釉雙龍柄瓷瓶 唐

33 白瓷壇 唐

34 白釉三足水盂 唐

……

用戶評價

說實話,我原本對“陶瓷藝術”這類書是抱持著比較功利的心態去買的,主要是想找點靈感用於我的陶藝創作。但這本書帶給我的驚喜遠超預期。它沒有停留在對器物錶麵的簡單贊美,而是深入探討瞭不同曆史時期,例如漢代陶俑的寫實主義到宋代文人審美的極簡主義之間的審美取嚮變化。我特彆關注瞭其中對“窯址”和“傳世品”對比分析的部分,這對於理解一件作品的地域性和時代性至關重要。書中對某些典型器物的細節放大圖處理得非常到位,讓我能清晰地觀察到古代匠人是如何通過泥料的配比和火候的控製,來達到那種不可復製的“天人閤一”的藝術效果的。感覺讀完後,我對“美”的理解都提升瞭一個層次。

評分我最近迷上瞭研究中國古代的裝飾藝術,這本關於陝曆博珍藏的陶瓷書籍,簡直是為我打開瞭一扇通往盛唐氣象的窗戶。我最喜歡它對紋飾主題的深入剖析,那些龍鳳、花卉、甚至是一些世俗生活的場景,被描繪得栩栩如生。特彆是那些唐代的動物紋樣,充滿瞭自信和力量感,與當時的社會風貌形成瞭完美的映照。書中的文字部分,雖然是學術性的語言,但敘述流暢,完全不會讓人感到枯燥。它巧妙地將曆史背景、燒製工藝和藝術審美融閤在一起,讓我明白瞭一件看似簡單的瓷碗背後,凝聚瞭多少工匠的心血和時代的烙印。這本書的裝幀設計也極為考究,紙張的質感拿在手裏就讓人心生敬意,這無疑是對館藏文物最好的緻敬。

評分這本陶瓷圖冊給我的整體感覺是“厚重而典雅”。我尤其關注它對那些帶有銘文或款識的器物的整理,這些文字信息對於確定年代和歸屬提供瞭最直接的證據。書中對不同朝代釉料色彩的細微差異的描述,簡直是一場視覺的盛宴。比如,它精確區分瞭早期低溫鉛釉和後期高溫氧化焰帶來的微妙色差,這種對技術細節的把握,體現瞭編纂團隊深厚的專業素養。即便你不是專業的考古學傢,僅僅是作為一個熱愛曆史和美的普通讀者,也能從書中感受到那種對“真實性”的追求,不是簡單的美化,而是忠實地記錄曆史留下的每一道痕跡。這本書的價值,在於它成功地架起瞭一座連接現代讀者與古代陶藝大師之間的堅實橋梁。

評分作為一名對古代物質文化史略有涉獵的愛好者,我必須說,這本陝曆博的陶瓷精選集,絕對是近年來齣版的同類書籍中的佼佼者。它的價值不在於數量的龐大,而在於選品的獨特性和學術考證的嚴謹性。我特彆欣賞其中對“外來影響”的探討,比如通過波斯薩珊王朝的風格如何潛移默化地影響瞭早期的金銀器和後來的陶瓷釉色,這種跨文化交流的敘事,讓冰冷的文物瞬間有瞭鮮活的全球視野。排版上,設計者似乎很有章法地遵循瞭時間流逝的邏輯,讀起來像是在閱讀一部濃縮的中國文明編年史,而不是零散的文物照片集。那些附在圖片下的簡短卻信息量爆炸的說明文字,更是教科書級彆的示範。

評分這套關於陝西曆史博物館館藏陶瓷的畫冊,光是翻閱目錄和扉頁就讓人感受到一種沉甸甸的曆史厚度。我尤其欣賞它在器型分類上的嚴謹,從早期的彩陶到後來的唐三彩、宋代耀州窯的青瓷,每一種類型的演變脈絡都梳理得井井有條。那些精美的圖片,色彩還原度極高,即便是隔著屏幕,也能感受到釉麵溫潤的光澤和釉下紋飾的細膩筆觸。特彆是那些罕見的從未公開展示過的精美器物,拓寬瞭我對中國古代陶瓷發展史的認知。它不僅僅是一本圖錄,更像是一部可視化的考古報告,對於研究古代絲綢之路貿易對陝地陶瓷工藝影響的學者來說,絕對是不可或缺的案頭工具書。每一次翻閱,都能發現新的細節,比如某件器物上細微的修補痕跡,或者某組器皿的時代風格過渡點,那種穿越時空與古人對話的震撼感,是其他普通書籍無法給予的。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有