具体描述

内容简介

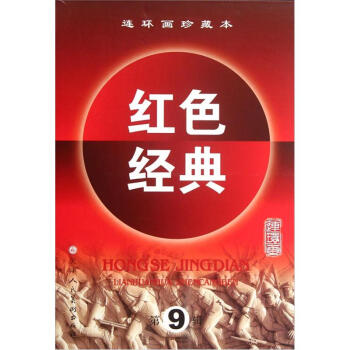

《连环画珍藏本红色经典(第9辑)(套装共7册)》着重选择从革命领袖到战斗英雄,从大型战役到游击战争,从战争年代的优秀党员到和平年代的模范党员等各个方面。目录

《侦察兵的故事》《红珊瑚》

《济南攻坚战》

《擎天碓擒谍》

《真正的任务》

《老共青团员》

《沙漠里的战斗》

前言/序言

用户评价

《连环画珍藏本红色经典(第9辑)(套装共7册)》带给我的,是一种穿越时空的对话。我常常沉浸在其中一本书的画面里,仿佛自己也置身于那个年代。我记得有一本描绘革命时期妇女解放运动的连环画,画面中,一群女性剪掉了长发,穿着朴素的工装,眼神中充满了自信和力量,她们走在田间,参与劳动,与男性并肩作战。画面构图非常巧妙,人物的姿态和表情都充满了张力,传递出一种冲破旧束缚、追求新生的力量。而且,这套书的故事情节设计也非常人性化,它不仅仅是简单地呈现历史事件,更注重挖掘人物的内心世界,展现他们的情感变化和思想成长。这种叙事方式,让故事更加贴近读者,更容易引起共鸣。我特别喜欢其中一个场景,一位女战士在战场上,虽然身上有伤,但她依然咬紧牙关,眼神坚定地望着远方。那一刻,我仿佛感受到了她内心的痛苦与坚持。这套书的收藏价值也很高,它的设计风格典雅,印刷质量上乘,放在书架上,本身就是一种视觉享受。

评分《连环画珍藏本红色经典(第9辑)(套装共7册)》的到来,为我的书架增添了一抹亮色,更重要的是,它让我重新找到了那种阅读的仪式感。我特别喜欢其中一本关于抗美援朝战争的连环画。画面中,志愿军战士们在阵地上,他们身上沾满了泥土和硝烟,但眼神中却充满了无畏的勇气。描绘的战斗场面宏大,炮火连天,但同时又注重刻画战士们的个人情感,比如一位战士在出发前,默默地望着家乡的方向。这种细节的注入,让冰冷的战争充满了人性的温暖。而且,这套书的绘画风格多样,有的粗犷有力,有的细腻写实,为读者提供了丰富的视觉体验。我尤其欣赏它在色彩运用上的大胆和精准,能够恰到好处地营造出战争的紧张氛围,又能在某些时刻展现出战士们内心的柔情。它不仅仅是关于战争的记录,更是关于人性光辉的赞颂,它让我看到了中国人民在面对外来侵略时,所展现出的不屈不挠的斗争精神。

评分这套《连环画珍藏本红色经典(第9辑)(套装共7册)》在我手中,不仅仅是一套书,更是一段段凝固的历史,一次次精神的洗礼。我尤其着迷于其中一本描绘长征的连环画。画面中,红军战士们翻越雪山,跋涉草地,他们瘦骨嶙峋,但眼神中却闪烁着坚毅的光芒。画家用细腻的笔触,刻画出雪山的巍峨,草地的辽阔,以及战士们饱经风霜的脸庞。我仿佛能感受到空气的稀薄,听到战士们艰难的喘息声,感受到他们内心的痛苦与坚持。每一个画面都充满了史诗般的壮丽感。而且,这套书的版式设计也非常考究,每一页的画面布局都经过精心安排,既保证了视觉的冲击力,又让故事的叙述更加流畅。它让我有机会去了解红军战士们是如何在极端艰苦的条件下,完成那段人类历史上伟大的史诗。这种精神,永远值得我们学习和传承。

评分这套《连环画珍藏本红色经典(第9辑)(套装共7册)》让我重新拾起了阅读的乐趣,尤其是翻阅那些经典故事时,那种纯粹的快乐,是现在快节奏生活里很难找到的。我尤其喜欢其中关于“两弹一星”精神的一册。画面中,科学家们在简陋的实验室里,夜以继日地进行研究,他们的眼神中充满了对科学的执着和对祖国的热爱。那种艰苦奋斗、无私奉献的精神,通过一幅幅生动的画面,深深地打动了我。我记得其中有一个场景,一位科学家在计算公式时,脸上沾满了粉笔灰,但他却浑然不觉,只是眼神专注地盯着演算纸。这种细节的处理,让人物形象立刻鲜活起来。而且,这套书的装订方式也很有讲究,每一册都非常牢固,即使经常翻阅,也不会轻易散架,这对于珍藏来说非常重要。纸张的选择也恰到好处,既有良好的触感,又能保证画面的清晰度和色彩的饱满度。它不仅仅是一套书,更是一份精神财富,它让我有机会去了解那些为国家发展默默奉献的英雄们,学习他们身上那种坚韧不拔、追求卓越的精神。

评分当收到《连环画珍藏本红色经典(第9辑)(套装共7册)》这套书时,我首先被它厚重的质感所吸引。翻阅过程中,那种纸张摩挲发出的细微声音,油墨特有的清香,都让我感到一种久违的亲切。我记得其中一本关于边疆建设的书,画面中描绘了将士们在戈壁滩上植树造林的场景。蓝天白云之下,战士们挥洒汗水,一棵棵年轻的树苗顽强地扎根在荒漠之中。画面中的风沙,阳光的照射,以及战士们黝黑的皮肤,都刻画得格外真实。我仿佛能闻到泥土的芬芳,听到风吹过树叶的沙沙声。这种身临其境的感受,是现代科技所难以比拟的。而且,这套书的艺术风格多样,有些线条粗犷有力,充满了力量感;有些则细腻柔美,充满了诗意。我特别喜欢它在人物表情刻画上的功力,无论是喜悦、悲伤、愤怒还是坚毅,都能被画家精准地捕捉并呈现在画面上,让人物形象更加立体饱满。这套书不仅是历史的回顾,更是一次艺术的鉴赏。它让我深刻体会到,优秀的连环画作品,不仅仅是故事的载体,更是承载着时代精神和民族记忆的艺术瑰宝。

评分收到《连环画珍藏本红色经典(第9辑)(套装共7册)》后,我迫不及待地翻阅起来。这套书的画风,尤其是其中几本关于早期革命斗争的书籍,充满了力量感和时代感。我印象特别深刻的是一幅描绘工农起义的画面,画面中,农民们手持农具,眼神中充满了愤怒和决心,他们高喊着口号,向着压迫者冲去。整个画面充满了动感和激情,色彩运用也非常大胆,红色的旗帜,黑色的背景,形成了强烈的视觉冲击力。这种粗犷而又不失细腻的笔触,恰恰展现了那个时代波澜壮阔的革命浪潮。而且,这套书在细节的处理上也十分到位,比如人物的衣衫褴褛,脸上的汗珠,以及背景中模糊的房屋和山峦,都刻画得非常写实,营造出一种真实的历史氛围。它让我有机会去感受那个年代普通人的生活,去理解他们为何会为了信仰而奋斗。这套书不仅仅是故事的呈现,更是一次对历史的敬畏和对英雄的缅怀。

评分这次购入的《连环画珍藏本红色经典(第9辑)(套装共7册)》系列,真是让人惊艳。我必须说,这套书在细节处理上的用心程度,超出了我的预期。就拿其中一本关于解放战争的书来说,我记得其中有一个场景描绘的是战士们在严寒中行军,画面中雪花飘落的细节,战士们呼出的白气,以及他们脸上冻得通红的痕迹,都刻画得淋漓尽致。不仅仅是人物,就连他们身上的军装,磨损的痕迹,以及脚下的泥泞,都仿佛带着故事。这种对细节的极致追求,使得整个画面充满了生命力,让我感觉自己就站在那个寒冷的战场上,感受着战士们的艰辛与不屈。更重要的是,这套书的装帧设计也极具匠心。封面设计简洁大气,但又充满了历史的厚重感。书页的排版布局也很合理,画面的呈现与文字的配合恰到好处,阅读起来非常舒适。我尤其欣赏它采用的纸张,厚实不易破损,触感温润,印刷的色彩过渡自然,没有出现颗粒感或者色彩失真的情况,让画面中的细节得以完美展现。这不仅仅是一套书,更是一份艺术品。每翻开一页,都是一次视觉的盛宴,一次历史的回溯。它让我有机会重新认识那些熟悉的红色故事,从更深层次去理解那些革命先辈们付出的巨大牺牲,以及他们身上所闪耀出的伟大精神。这种精神力量,在今天的社会,依然具有重要的现实意义。

评分《连环画珍藏本红色经典(第9辑)(套装共7册)》的出现,让我对连环画这种艺术形式有了更深的认识。我总以为连环画就是给小孩子看的,但当我深入阅读这套书时,才发现其中的思想深度和艺术价值。我特别喜欢其中一本关于新中国建设时期的故事。画面中,工程师们在建设工地,他们穿着朴素的工作服,但眼神中闪烁着智慧和自豪的光芒。描绘的场景从大型机械的操作,到细节处的螺丝钉,都力求真实。我记得有一个画面,几位工程师围在一起,讨论着技术方案,他们的脸上洋溢着对未来的憧憬。整个画面充满了积极向上、艰苦创业的气息。而且,这套书的文字部分也写得非常好,语言简洁精炼,但寓意深刻,与画面相互映衬,将故事讲述得引人入胜。它让我看到了老一辈建设者们是如何用双手和智慧,将一个贫穷落后的国家,建设成一个工业强国的。这种精神,是值得我们永远铭记的。

评分这套《连环画珍藏本红色经典(第9辑)(套装共7册)》的出现,简直是给了我这样一个沉浸在数字阅读洪流中的老读者一个巨大的惊喜,甚至可以说是一种久违的触动。我一直觉得,连环画不仅仅是图画的组合,更是那个年代特有的一种叙事方式,一种情感的传递。拿到这套书的瞬间,那种沉甸甸的分量,纸张特有的油墨香,仿佛一下子把我拉回到了童年,拉回到了那个物质相对匮乏但精神世界却异常充实的日子。翻开第一本,熟悉的笔触,经典的人物形象,立刻勾起了我关于《闪闪的红星》的点点滴滴的回忆。潘冬子那坚毅的眼神,胡汉三那狡黠的笑容,不仅仅是画出来的,更是被赋予了生命,在我的脑海中鲜活起来。每一页都充满了细节,从人物的服饰到场景的布置,都力求还原那个时代的真实感,让我仿佛身临其境,与故事中的人物一同经历他们的喜怒哀乐,一同感受他们的英勇与牺牲。这种沉浸感,是任何电子屏幕都无法给予的。而且,每一册的纸张质感都非常棒,厚实而带有微微的韧性,翻阅时不会有廉价感,更增添了收藏的价值。书页的印刷色彩鲜艳但不刺眼,线条清晰锐利,没有丝毫模糊不清的地方,这对于连环画来说至关重要,直接影响到阅读的体验。我特别喜欢它那种复古的包装风格,简洁大方,又不失庄重,摆在书架上,本身就是一道亮丽的风景线。对于我这样的连环画爱好者来说,这套书简直就是一份无价的宝藏,它不仅勾起了我的怀旧情怀,更让我有机会重新审视那些曾经影响过无数中国人的经典故事,从不同的角度去理解和品味其中的精神内涵。

评分说实话,我之前对“红色经典”题材的连环画并不是特别感冒,总觉得有些年代感太强,或者内容有些单调。但《连环画珍藏本红色经典(第9辑)(套装共7册)》彻底改变了我的看法。这套书给我的感觉是,它在保留了红色经典的核心价值和叙事精髓的同时,又注入了新的时代活力。我印象最深的是其中一本描绘科技创业主题的连环画,画面充满了 dynamism,年轻的科研人员们眼神里闪烁着智慧的光芒,实验室里的仪器设备充满了未来感,整个画面传递出一种积极向上、勇于创新的精神。这与我心中对“红色经典”的刻板印象完全不同。更让我惊喜的是,这套书的叙事节奏把握得非常好。它不像有些连环画那样,情节推进过于缓慢或者跳跃,而是有条不紊,层层递进,让人读起来津津有味,欲罢不能。每一格画面都好像精心设计过的电影镜头,充满了故事性。而且,文字的运用也恰到好处,简洁有力,不拖泥带水,与画面相辅相成,共同构建了一个个生动鲜活的故事。这套书不仅是视觉上的享受,更是精神上的洗礼,它让我看到了红色经典在不同时代背景下的传承与发展,以及其中蕴含的永恒的奋斗精神。

评分1、红珊瑚

评分【济南攻坚战】属于80年代的画法,人物造型,构图透视等都比较好,封面也很有特色;雷德祖的【擎天礁】保持了他80年代时期的水平,相当不错的一本书;罗兴的【红珊瑚】采用了传统的线描技法,看起来颇为养眼;【侦察兵】肖林老师作品,绘画技艺精湛,与之前的画法相比,自身的绘画语言更多了一些;【沙漠里的战斗】【老共青团员】两本都是传统的线描绘法,这种方法具有很强的民族风情,深受大众喜爱。【真正的任务】由大名鼎鼎的黄全昌绘画,此书中规中矩,全书皆采用了写实的传统线描技法,且书里面的人物描画十分生动有趣,儿童形象刻画的活泼可爱,与后期的变形相差极大。从这本书也可看出,黄老后期的变形画法也是脱胎于严整的写实基础上的。

评分王恩盛 绘画

评分五折封顶再200-100,赞!(书还未看)!

评分书很好,勾起童年回忆。价格便宜

评分不是很好的商品,不太推荐大家购买

评分包装很好、速度很快,货品不错。

评分2012年4月1版1印

评分2012年4月1版1印

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![父与子全集(彩图爱藏版) [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11265880/rBEhVVHc6_oIAAAAAAWFCY2_bXMAAA7EgCUGc8ABYUh898.jpg)

![漫画神话:忒修斯和牛头人身怪 [La mythologie en BD: Thésée et le Minotaure] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12317716/5a97c51fNaa6f4b21.jpg)