具体描述

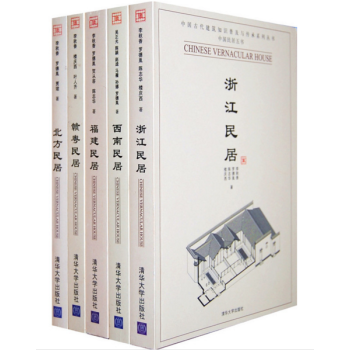

内容推荐 《中国古代建筑知识普及与传承系列丛书·中国民居五书(套装共5册)》讲述了住宅是最基本的建筑类型。它们遍布各地,凡有人烟处便有住宅。人们生活在千差万别的自然环境与历史文化环境之中,于是,住宅便要适应千差万别的自然条件、社会状况和文化传统。适应了它们,便反映了它们。自然条件、社会状况和文化传统是通过人,也就是通过人的建造和人的使用来传达给住宅的。 作者简介

李秋香,清华大学建筑学院高级工程师,长期从事乡土建筑的研究。主要著作有《中国村居》《石桥村》《丁村乡土建筑》《闽西客家古村落——培田》《川南古镇——尧坝场》等,合著《新叶村乡土建筑》《郭峪村》《流坑村》《十里铺》《碛口古镇》等,主编“乡土瑰宝”系列书籍《宗祠》《庙宇》《文教建筑》《住宅》(上、下)和《村落》等。

罗德胤,清华大学建筑学院副教授,主要从事乡土建筑的研究和教学工作。著作有《仙霞古道》、《清湖码头》、《峡口古镇》、《廿八都古镇》、《观前码头》、《蔚县古堡》、《南北两瓷村》、《中国古戏台建筑》,合作译著有《建筑的故事》、《建筑四要素》。

贾珺,清华大学建筑学院副教授、国家一级注册建筑师,主要从事中国古典园林史和中外建筑文化交流领域的教学和研究工作。

用户评价

另外,这套书的编排方式也十分值得称赞。每一卷都从宏观的地域介绍入手,然后逐步深入到具体的建筑类型、建筑构件,最后再回到民居与人的生活和社会文化的关系。这种由浅入深、由表及里的结构,非常适合我这样的普通读者。书中穿插的大量精美的实景照片、手绘图、剖面图,更是为理解复杂的建筑结构提供了极大的便利。我经常会一边看文字,一边对照图片,仿佛身临其境一般,细细品味每一处建筑的细节。特别是书中对一些细节的捕捉,比如屋檐下的燕子窝、墙角的苔藓、门前的石狮子,都充满了生活的气息和历史的痕迹,让人忍不住去想象生活在其中的人们的故事。这种图文并茂的呈现方式,让原本可能枯燥的建筑知识变得生动有趣。

评分浙江民居给我最大的感受就是“精致”与“婉约”。江南水乡的温婉,徽派建筑的淡雅,以及山越民居的质朴,在这里都有精彩的呈现。书中对江南水乡的粉墙黛瓦、小桥流水的描绘,让我仿佛置身于诗情画意的画卷之中。那些依水而建的民居,临河而居的生活方式,都充满了江南独特的韵味。我特别喜欢书中对绍兴、杭州、苏州等地传统民居的介绍,那些精巧的木构、优美的曲线,以及充满生活气息的庭院,都让我心生向往。同时,书中对浙江山区民居的介绍,也展现了与水乡截然不同的风貌,比如丽水的夯土墙、石板瓦,都体现了山区人民就地取材、适应环境的生存智慧。我记得看到书中关于“马头墙”的介绍,那种层层叠叠、高低错落的造型,不仅具有防火功能,更赋予了建筑一种独特的艺术美感。整本浙江卷,都散发着一种温润如玉的气质,让人沉醉其中。

评分总而言之,这套《中国民居五书》是一套非常有价值的书籍。它不仅为我打开了一扇了解中国传统民居的大门,更让我对中国的历史、文化、地理以及生活方式有了更深刻的认识。我从书中不仅学到了建筑知识,更感受到了中国人民在不同地域、不同历史时期所展现出的智慧、勤劳、坚韧和对美好生活的追求。这套书让我觉得,每一个古老的民居,都蕴含着一个民族的记忆,都讲述着一段文明的传承。我强烈推荐给所有对中国传统建筑、历史文化感兴趣的朋友们,无论你是学生、研究者,还是像我一样的普通读者,都能在这套书中获得丰富的知识和深刻的感悟。它是一份珍贵的文化遗产,也是一份值得细细品味的艺术品。

评分我最近终于收齐了这套《中国民居五书》,北方、西南、赣粤、浙江、福建,整整五大本,迫不及待地翻阅起来。作为一名对中国传统建筑有着浓厚兴趣的普通读者,我一直觉得,房屋不仅仅是遮风挡雨的建筑,更是承载着历史、文化、生活方式的活化石。这套书恰恰满足了我对这份“活化石”的探究欲。我尤其着迷于北方民居的那种粗犷与厚重,黄土高原上窑洞的朴实无华,晋商大院的森严规整,以及关中地区的夯土建筑,都让我仿佛穿越回了那个遥远的年代。书中对建筑材料的运用、对空间布局的考量、对防御功能的设置,都展现了古代人民的智慧和对生存环境的深刻理解。比如,北方民居普遍存在的“天棚”和“地窖”,不仅仅是储藏和避暑的措施,更是气候环境塑造下的独特生活智慧。我记得在翻阅北方卷时,看到关于四合院的详细剖析,从选址、朝向到院落的构成,每一个细节都透露出“天人合一”的哲学思想,以及大家族“内聚外疏”的生活模式。这种从宏观到微观的深入讲解,让我对北方民居不再是模糊的印象,而是有了具体、鲜活的认知。书中的插图和照片也十分精美,那些古朴的石雕、木刻,那些斑驳的墙壁,都充满了历史的韵味,让人忍不住想要亲自去探访一番。

评分阅读这套书,我最大的感受是,每一本都像一位经验丰富的老者,娓娓道来,用朴实而充满智慧的语言,讲述着中国大地上的古老故事。北方卷的厚重,西南卷的奔放,赣粤卷的务实,浙江卷的精致,福建卷的奇特,每一种风格都如此鲜明,又如此紧密地联系在一起,共同构成了中华民族丰富多彩的民居文化。我特别喜欢书中对于民居与当地自然环境、社会经济、风俗习惯之间关系的探讨。比如,北方民居的窑洞和厚墙,是为了应对严寒和干旱;西南的吊脚楼,是为了防潮和通风;赣粤的围屋,是为了防御和聚集;浙江的临水民居,是为了利用水运和景观;福建的土楼,是为了应对战乱和抱团发展。这种“天人合一”的理念,在每一处民居建筑中都有体现,让人不禁为古人的智慧折服。书中的文字并没有枯燥的技术讲解,而是充满了人文关怀,让我能够感受到生活在其中的人们的情感和故事。

评分随着阅读的深入,我越来越觉得,这些古老的民居,不仅仅是砖石木瓦的堆砌,更是文化的载体,是历史的见证。在阅读北方卷时,我仿佛看到了古代农耕文明的痕迹,看到了晋商往来的繁华,也看到了战乱年代的守望相助。在翻阅西南卷时,我仿佛听到了苗族芦笙的悠扬,看到了侗族人民的能歌善舞,也感受到了少数民族顽强的生命力。在品读赣粤卷时,我仿佛看到了客家人的勤劳与坚韧,看到了潮汕人的精明与善于经营,也感受到了南方水乡的婉约与热情。在欣赏浙江卷时,我仿佛闻到了江南的桂花香,听到了水乡的吴侬软语,也感受到了水墨江南的淡雅与诗意。在探秘福建卷时,我仿佛看到了土楼里的家族情深,看到了红砖厝的喜庆热闹,也感受到了福建人民敢闯敢拼的精神。这套书让我对“家”的理解,不再局限于一个物理空间,而是上升到了文化、情感、历史的层面。

评分福建民居则以其“独特”和“多样”给我留下了深刻的印象。我之前对福建民居的印象,仅限于土楼。但翻开这本书,我才发现福建的民居文化是如此丰富多彩。书中对土楼的详尽介绍,从其圆形、方形、五角形等多种结构,到其坚固的防御功能、内部的“一应俱全”的生活设施,都让我惊叹于客家人为了生存和团结而创造出的伟大建筑。我记得书中有一张照片,拍摄的是一栋大型的圆形土楼,内部高高耸起的楼层,以及围合的院落,仿佛一个自给自足的军事堡垒,又像一个充满温情的大家庭。除了土楼,书中还介绍了闽南的燕子楼、红砖厝,闽西的夯土墙、石砌房,以及沿海地区的船型屋等,都展现了福建不同地域、不同族群独特的建筑智慧。我尤其对闽南红砖厝那鲜艳的色彩、精美的雕刻,以及充满仪式感的“厝埕”印象深刻,那是一种热情、奔放、又充满生活情趣的建筑风格。

评分西南地区的民居,则让我领略到了另一种截然不同的地域风情。那里山高谷深,气候湿润,孕育出了依山而建、临水而居的独特建筑风格。书中对苗族、侗族、壮族等少数民族的吊脚楼、干栏式建筑的介绍,让我惊叹于他们如何利用自然条件,创造出既实用又美观的居住空间。那些悬空的木质结构,既能防潮、防虫,又能通风纳凉,简直是大自然的鬼斧神工。我尤其喜欢书中对湘西吊脚楼的描绘,那层层叠叠的屋顶,那高高挑起的屋檐,在云雾缭绕的山间,仿佛一幅水墨画。书中还详细介绍了这些建筑的构件、施工工艺,以及与当地民族文化、宗教信仰的紧密联系,让我明白了这些房屋不仅仅是栖身之所,更是他们精神寄托的载体。我记得有一张照片,展现了一座保存完好的侗族鼓楼,那精美的木雕,那巍峨的身姿,让人肃然起敬。书中的文字描述也非常生动,仿佛我能听到山间的风声,闻到泥土的芬芳,感受到那里人民淳朴的生活气息。这套书让我对西南民居的认知,从“就是那个样子”上升到了“原来是这样”的深度。

评分让我印象特别深刻的是,这套书不仅仅是对民居建筑的“形”的描绘,更重要的是对“神”的挖掘。作者们并没有简单地罗列建筑的尺寸和材料,而是深入到民居背后的人文故事、生活习俗、审美情趣之中。比如,在介绍北方民居时,会谈到“院落”在中国家庭结构中的重要性,以及“邻里”关系在北方乡村的紧密;在介绍西南民居时,会讲述吊脚楼上姑娘们晾晒的五彩经幡,以及与节日庆典相关的建筑特色;在谈到赣粤围屋时,会描述围屋内部公共空间的活动,以及家族成员的日常生活;在描绘浙江民居时,会提到庭院中的花木,以及与读书、会友相关的空间设置;在讲解福建土楼时,会讲述土楼内公共厨房、公共餐厅、公共学堂的运作模式,以及家族内部的和谐相处。这种由建筑延伸到人的生活,再由人的生活回溯到建筑的解读方式,让我觉得非常透彻,也格外引人入胜。

评分赣粤地区的民居,给我带来了另一种惊喜。这里山水秀丽,人文荟萃,既有客家围屋的宏伟壮观,也有徽派建筑的典雅精巧,还有潮汕地区的驷马厅、四点金等特色民居。我尤其对客家围屋的圆形或方形的夯土建筑印象深刻。它们既是住宅,更是集防御、生活、生产于一体的社区,那种“小 pueblo,大世界”的模式,体现了客家人在迁徙过程中形成的抱团取暖、自给自足的生活智慧。书中对围屋内部结构的解析,比如“堂屋”、“寝室”、“仓房”等的布局,以及围屋四周的围墙、角楼等防御设施,都让我觉得既震撼又温暖。我记得书中有一张图,描绘了一座大型的圆形围屋,成百上千的人居住其中,宛如一个小型城邦,让我对古代的社区组织形式有了更直观的认识。此外,书中对赣州、潮州等地的特色民居的介绍,也让我看到了南方地区在材料选择、装饰风格上的独特之处,比如精美的木雕、石雕,以及色彩鲜艳的壁画,都充满了浓郁的地域特色。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有