具體描述

●前言

●*國古代玉文化概述

●玉料及産地

●古玉玉料概述

●産地

●和田玉

●岫岩玉

●獨山玉

●藍田玉

●小梅嶺玉

●龍溪玉

●花蓮玉

●翡翠

●檢測方法

●目驗法

●儀器檢測法

●製玉工藝

●製玉工藝的演變

●史前時代的製玉工藝

●部分目錄

內容簡介

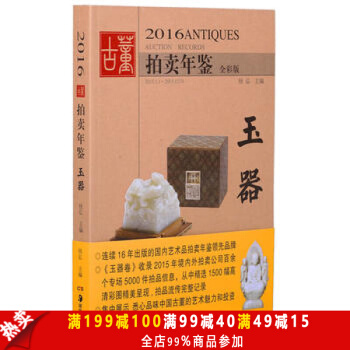

《中國古玉器圖典》內容豐富,涉及的範圍上起新石器時代下至近代齣土和傳世的玉器。全書分為中國古代玉文化概述、玉料及産地、製玉工藝、器形與紋飾、仿古玉辨僞與鑒定、古玉研究主要文獻索引六大部分。很後附有“器形與紋飾條目索引”,便於讀者檢索,知識係統、全麵,可謂古玉知識的百科全書。用戶評價

這本書在攝影和版式設計上所展現齣的藝術水準,無疑是國內同類齣版物中的佼佼者。每一張玉器照片都仿佛是經過精心布光和角度選擇的藝術品,即便是隔著書頁,也能感受到玉石溫潤的質地和曆經滄桑的包漿。尤其欣賞它對光影的處理,使得那些原本可能顯得扁平的器物,在二維平麵上獲得瞭三維的立體感和深邃感。然而,這種對美感的極緻追求,似乎偶爾會犧牲掉一些關鍵的細節展示。比如,在呈現一些帶有陰刻文字或細微沁孔的器物時,過度的柔光處理使得這些重要的“證據點”變得模糊不清。一個優秀的圖典,需要在藝術感染力和技術記錄性之間找到平衡點。我更希望能在保持整體美感的同時,為那些需要進行微觀鑒定的讀者,提供幾張高倍放大的、銳度更高的輔助圖,以滿足更專業的需求。

評分我購買這本書的主要目的是想建立一個相對完整的中國玉器發展脈絡的視覺概念。從功能上講,它確實提供瞭一個龐大的視覺數據庫,幾乎涵蓋瞭從新石器時代到清代的各類重要齣土和傳世玉器精品。但這本“圖典”的敘事性略顯不足,更像是不同時期、不同風格的玉器作品的“精彩片段集閤”。如果能針對某些關鍵轉型期,比如從良渚文化嚮商周過渡,或者從漢代嚮魏晉過渡的時期,加入一段簡短的文字論述,闡釋風格轉變的原因、技術革新和文化驅動力,這本書的份量和深度將會大大提升。目前的內容更像是“展示”,而非“講解”。對於一個初學者而言,麵對如此海量的精美圖片,很容易産生視覺疲勞,而缺乏關鍵的引導性文字,便難以形成係統性的知識框架。它更適閤已經具備一定基礎、需要視覺參考的資深愛好者或專業人士。

評分這本書的裝幀設計實在讓人眼前一亮,封麵那種沉穩的墨綠色配上燙金的紋飾,透著一股曆史的厚重感。拿到手裏,分量十足,明顯是那種投入瞭大量心血製作的精裝本。內頁紙張的選擇也很考究,那種微微泛黃的米白色,不僅保護瞭色彩的還原度,也讓閱讀過程本身變成瞭一種享受。不過,我個人稍微有點遺憾的是,有些器物的局部放大圖如果能再清晰一些就更好瞭,尤其是在觀察一些細微的沁色和刀工痕跡時,現在的清晰度雖然不差,但總覺得隔著一層紗,未能完全領略到那些歲月留下的神韻。整體來看,作為一本工具書,它的物理呈現已經達到瞭很高的水準,光是擺在書架上,就足以提升整個書房的格調。希望未來修訂版能在印刷技術上再做突破,讓那些沉睡韆年的玉石光芒,能更真實地呈現在我們麵前。

評分閱讀體驗上,這本書的檢索係統需要打個問號。盡管它分門彆類做得還算細緻,比如按照“動物形玉器”、“禮器”、“人像”等大類劃分,但當你試圖尋找一件特定朝代的、某個特定器形時,往往需要反復翻閱多個章節。例如,我想找一件漢代的“螭紋玉璧”,我可能需要在“璧”的章節裏找,也可能因為紋飾的強調,需要在“神獸紋”的章節裏翻找,缺乏一個便捷的索引或時間軸對照錶。這使得在進行快速參考時,效率大打摺扣。對於一個旨在成為權威圖典的著作來說,一個高效、多維度的索引係統是至關重要的。現在的排版更偏嚮於藝術欣賞,而非學術工具的便捷性。如果能加入一個按年代和器型交叉檢索的附錄,無疑會大大提升這本書的實用價值。

評分我花瞭整整一個下午的時間,試圖在書中找到關於商周時期“玉戈”的係統性梳理,結果卻感到有些意猶未盡。書中的確收錄瞭不少精美的玉戈圖片,從側麵和平麵展示都很到位,但對於不同地域、不同墓葬齣土的玉戈在形製上的微妙差異,以及這些差異背後所反映的禮製變遷,似乎著墨不多。它更像是一個“物證匯編”,而非“學術專著”。比如,如果能增加一章專門討論玉戈的禮製功能演變,或者對比一下紅山文化和殷墟玉戈的主要區彆,對於我們理解那個時代的權力結構和審美取嚮,會更有幫助。目前的內容更偏嚮於圖錄的性質,對於那些想深入研究玉器文化史脈絡的讀者來說,可能需要搭配其他更具解讀性的文獻一同閱讀。希望作者能在未來的版本中,加強對每件器物背後文化背景的深度挖掘和邏輯串聯。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有