具体描述

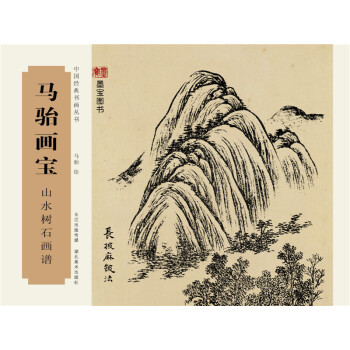

书名: | 马骀画宝?山水树石画谱 |

作者: | 马骀 绘 |

页数: | 136 |

版次: | 1 |

出版日期: | 2016.3 |

印次: | 1 |

印刷时间: | 2016.3 |

用纸: | 轻型纸80克 |

中图法分类号: | J222.6 |

汉语词表主题词: | ①山水画-作品集-中国-近代 |

开本: | 16 |

丛书名: | 中国经典书画丛书 |

ISBN 978-7-5394-8367-2

定价:28元

作者简介

马骀(1886-1937),清未民初著名画家、美术理论家和教育家。字企周,又字子骧,别号环中子,又号邛池渔父。四川西昌人,寓居上海,曾任上海美专教授。于画无不能,尤工北派山水,布置严整,渲染深秀,惟作家气较重。马骀幼孤贫,勤敏嗜学,酷好绘画而聪慧过人。稍长,从名师周开鉴学画,为周的入室弟子。其后离乡漫游,足迹几遍全国,既而东渡日本,回国后寓居上海,受到书法南宗曾熙的青睐,将他正式收列门墙为弟子。马骀有幸得这样的大师真传,学益大进,诗书画并称“三绝”。

目 录

山水画决 一

名胜山水画谱 五三

诗情画意画谱 八一

前 言

马骀在沪上声名日著,受聘为上海美术专科学校教授,与黄宾虹、张善孖、俞剑华等教授过从甚密。后来张善孖之弟张大千由川赴沪,亦拜曾熙为师,与马骀为师兄弟关系。1930年,马骀应日本画院邀请,赴日举办了个人画展。后又参加过伦敦、巴拿马、香港、新加坡等地的画展。

编辑推荐

适合书画爱好者学习,借鉴。

内容简介

马骀为习画者所作的教范画谱《马骀画宝》,初名《马骀自习画谱》,为石印本,1928年世界书局印影时更名,24卷,流传极广,且其后尚有多次影印再版。黄宾虹为该书作序,称“马君企周,画宗南北,艺擅文词,众善兼该,各各精妙”。康有为题词评价为“凤毛麟角”。本书据1928年世界书局《马骀画宝》影印,供美术爱好者研究、学习、临摹。

精彩书摘

用户评价

我是一名对绘画技法有着强烈探索欲的爱好者,而这本《马骀画宝·山水树石画谱》恰好满足了我这方面的需求。书中的“绘画技法”部分,内容详实,讲解细致,让我受益匪浅。我常常会反复翻阅书中对笔墨运用、色彩搭配、构图安排等方面的讲解,并尝试着去实践。 我特别欣赏书中对“皴法”的讲解,它详细介绍了各种皴法的特点、适用范围以及如何通过不同的笔触来表现山石的质感和体积。例如,披麻皴的流畅与缠绵,斧劈皴的刚劲与利落,都给我留下了深刻的印象。我曾尝试着模仿这些皴法,虽然离大师的水平还有很远的距离,但至少我找到了正确的方向。此外,书中对树木画法的讲解,也让我明白了如何通过不同的笔触来表现树的姿态、叶片的疏密以及树干的纹理。

评分作为一个对绘画理论和历史有着浓厚兴趣的读者,我常常在寻找能够让我深入理解国画精髓的图书。这本《马骀画宝·山水树石画谱》恰好填补了我在这方面的空白。《中国-山水画-近代 名家画册》这个副标题,本身就透露出其内容的深度和广度。我能够从中了解到中国山水画在近代的发展脉络,以及各位名家是如何在这种传承与创新中,构建出各自独特的艺术风格。 我特别关注书中对于“国画技法”的阐述,它不像一些教材那样枯燥乏懂,而是通过具体的画例,将抽象的技法变得直观易懂。例如,书中对“渲染”的运用,如何通过墨色的浓淡干湿变化,来表现山峦的层次感和空间的深度,对我来说非常有启发。我也注意到,书中的画作风格多样,既有继承传统水墨的写意风格,也有一些带有西方绘画影响的写实痕迹,这让我看到了中国画在近代所经历的转型和探索。这种多元化的呈现,让我对中国山水画有了更全面、更深刻的认识。

评分我对国画的理解,一直停留在“形似”层面,总觉得难以触及到“神韵”。这本《马骀画宝·山水树石画谱》的出现,为我打开了一扇通往“神韵”殿堂的大门。我发现,中国山水画的精髓,并不仅仅在于笔墨的技巧,更在于画家对自然景象的感悟和内心的情感表达。书中的画作,许多都体现了“意境”之美,画家通过对山水景物的描绘,营造出一种超然物外的氛围,让观者产生无限的遐想。 我尤其欣赏书中对“树石画法”的讲解,它不仅仅是告诉你如何落笔,更重要的是告诉你应该如何“观察”和“感受”。例如,在画山石时,要懂得审视山石的“骨骼”,体会岩石的“筋骨”,并用笔墨将其“解剖”出来。在画树木时,要懂得观察树的“天性”,体悟树的“情态”,并用笔墨将其“神韵”描绘出来。这种从“形”到“神”的过渡,是我之前学习中一直缺失的部分,这本书的出现,让我豁然开朗。

评分作为一名热爱传统文化的学习者,我一直在寻找能够帮助我更深入理解中国艺术的书籍。这本《马骀画宝·山水树石画谱》的出现,无疑是一份厚礼。书中的内容,涵盖了中国山水画的诸多重要方面,从技法到赏析,从名家作品到文化内涵,都进行了深入的探讨。我尤其喜欢书中对“国画赏析”部分的解读,它不仅仅是简单地评价一幅画的美丑,而是深入剖析画作背后的创作理念、历史背景以及所蕴含的东方哲学。 我曾反复阅读书中关于“山水画”的解读,它让我明白,中国山水画不仅仅是对自然景物的描绘,更是画家“胸中丘壑”的表达,是“天人合一”思想的体现。书中的画作,无一不展现着中国文人特有的情怀和审美追求。我常常在欣赏一幅画时,会去思考画家当时的心境,去体会他笔下的山水与他内心的情感是如何交融的。这种深度的解读,让我对中国山水画的理解,从感性上升到了理性。

评分这本书的到来,对我而言,不亚于一次精神上的洗礼。我一直认为,艺术的魅力在于其能够唤醒我们内心深处的情感,而中国山水画,更是将这种力量发挥到了极致。这本《马骀画宝·山水树石画谱》以其精美的图文,成功地将我带入了一个由墨与水构建的奇妙世界。我曾在一个下午,静静地坐在窗边,翻阅着书中的画作,仿佛置身于那些云雾缭绕的山间,感受着清风拂面,聆听着潺潺流水。 书中的每一个笔触,都充满了生命力。我注意到,作者在表现树石时,不仅仅是描绘它们的形态,更是捕捉了它们在大自然中的动态和气质。比如,一棵遒劲的古松,它扎根于岩石之上,向上伸展的枝干仿佛在诉说着生命的顽强;一泓清泉,它从山涧流出,汇聚成溪,又奔腾入江,展现着生命的活力与不息。这种对生命形态的细致观察和艺术化表达,让我对自然万物产生了更深的敬畏之情。

评分我是一位初学者,对国画的山水技法一直感到茫然,感觉自己像是站在一个巨大的迷宫前,找不到方向。市面上关于国画技法的书籍不少,但很多都过于理论化,或者内容零散,看完后依然是一头雾水。直到我遇到了这本《马骀画宝·山水树石画谱》,我才仿佛找到了指路明灯。这本书的编排逻辑非常清晰,从基础的笔墨运用,到具体的山石、树木、云水的画法,都进行了循序渐进的讲解。 我尤其喜欢书中对“树石画法”的细致描绘。它不仅仅是简单地展示几幅图例,而是深入剖析了不同种类树木(如松、柏、柳、竹)的形态特征、生长规律,以及如何运用不同的笔触和墨色来表现它们的姿态和质感。对于山石,更是详细介绍了各种皴法的应用场景和效果,让我明白,原来表现同一座山,可以有如此多样的手法,而每一种手法都饱含着画家对自然形态的理解和提炼。书中的图例配以简洁明了的文字说明,易于理解,我尝试着跟着画,发现自己的笔触似乎真的有了些许改观。

评分这本《马骀画宝·山水树石画谱》简直是我近期在书海中淘到的瑰宝!从第一眼瞥见它,就被那古朴典雅的书名和散发出的浓郁艺术气息所吸引。我平时虽算不上是专业的国画家,但对中国山水画的热爱却由来已久,常常沉醉于古人笔下的云雾山峦、苍劲松柏,总觉得其中蕴含着一种超越时空的东方哲学和审美情趣。而这本书,恰恰给了我一个窥探这背后奥秘的绝佳窗口。 翻开书页,我首先被其精美的装帧和印制所折服。纸张的质感温润,墨色浓郁而富有层次,那些由名家之手绘制的山水、树石,仿佛穿越了时空,就那样鲜活地呈现在眼前。我尤其欣赏那些对细节的刻画,一笔一划都凝聚着画家深厚的功力和对自然的敏锐观察。例如,书中对“皴法”的运用,无论是披麻皴的流畅,还是斧劈皴的硬朗,又或是雨点皴的细腻,都展现得淋漓尽致,让我真切地感受到不同山石的肌理和质感。我曾多次尝试模仿,却总觉得未能得其神韵,这本书的出现,无疑为我提供了一个绝佳的学习范本。

评分我一直对国画的“意境”之美情有独钟,但往往难以用言语来准确描述。这本《马骀画宝·山水树石画谱》在“国画赏析”方面,给了我极大的启发。它不仅仅是将画作展示出来,更是通过深入的文字解读,帮助我理解画作所要传达的意境和情感。我发现,中国山水画的意境,往往是通过留白、构图、笔墨的虚实变化来营造的。 书中对“山水树石”的分析,让我明白了,每一块石头,每一棵树,在画家眼中,都不仅仅是自然的形态,更是可以承载情感和哲思的载体。例如,一棵苍劲的古松,它可以象征着坚韧不拔的品格;一个云雾缭绕的山峰,它可以代表着超凡脱俗的意境。这种将自然物象与人文精神相结合的艺术手法,是我一直想要去深入理解的。这本书,就像一位循循善诱的老师,引领我一步步走进中国山水画的灵魂深处。

评分我一直对中国近现代山水画的发展历程很感兴趣,尤其是那些在传统基础上融合创新,又保留了民族精神的大师们。这本书的出现,无疑满足了我这一需求。它不仅仅是一本画谱,更像是一部生动的近现代山水画发展史的缩影。我能在其中看到,那些曾经活跃在中国画坛的名家们,是如何继承前人的宝贵经验,又如何将个人的情感、时代的印记融入到笔墨之中。 书中的画作,每一幅都仿佛在诉说着一个故事,传递着一种情怀。我能感受到那些山水画中蕴含的壮丽、秀美、宁静,甚至是一丝淡淡的忧伤。这种情感的传递,是任何冰冷的文字都无法比拟的。我特别喜欢那些描绘壮丽河山的画作,它们让我联想到中国广袤的土地,感受到一种宏大的气魄。同时,我也欣赏那些描绘江南烟雨水墨画,它们又带给我一种细腻、婉约的美感。这本书就像一个宝库,让我得以近距离地欣赏和学习这些大师们的杰作。

评分这本书的厚重感,不仅仅体现在其体积上,更体现在其内容的深度和广度上。我尤其被书中“中国-山水画-近代”这个定位所吸引,这让我能够聚焦于一个特定时期,去深入了解中国山水画的演变和发展。在近代这个变革的时代,许多艺术家在坚守传统的同时,也在积极吸收外来文化,这本书恰恰展现了这种融合与创新。 我曾仔细研究过书中不同名家的画作风格,有的飘逸洒脱,有的雄浑壮阔,有的细腻婉约,每一种风格都代表着一位艺术家独特的艺术语言和思想。我尤其被那些描绘壮丽山河的画作所打动,它们让我感受到中国大地的辽阔和壮美,也让我体会到一种崇高和敬畏之情。同时,书中对“树石画法”的讲解,也让我明白,即使是细微的笔触,也蕴含着深刻的艺术道理。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有