具体描述

|

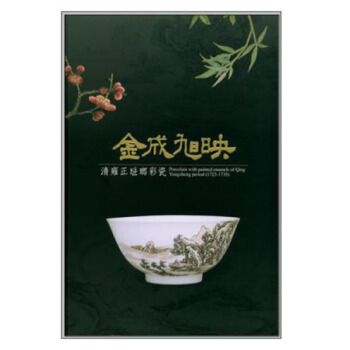

> 内容介绍 琺瑯彩瓷是指使用琺瑯彩料在瓷胎上彩繪裝飾紋樣的瓷器,而「金成」、「旭映」是雍正朝琺瑯彩瓷上經常出現的兩枚印章。國立故宮博物院收藏雍正朝琺瑯彩瓷,無論質地和數量,均堪稱世界之冠。「金成旭映—清雍正琺瑯彩瓷特展」不僅呈現該時期琺瑯彩瓷的轉變與發展,亦詮釋清世宗的「帝王品味」、「內廷恭造式樣」、「詩書畫印」與「詩語畫梁」,配合此特展出版印製本特展圖錄。

图书展示

用户评价

总而言之,阅读《金成旭映:清雍正琺瑯彩瓷》的过程,更像是一次对雍正盛世艺术精神的深度对话。它的叙述风格随着章节的推进,从宏观的时代背景过渡到微观的器物剖析,再到深层的文化解读,节奏感把握得恰到好处,丝毫不会让人感到疲倦。虽然涉及到许多专业术语和复杂的历史背景,但作者似乎总能用一种恰当的语言将其梳理清楚,使得跨领域的读者也能顺利跟上思路。这本书不仅仅是为收藏家准备的工具书,它更是一部为艺术史爱好者搭建的阶梯,让我们得以站得更高、看得更远,去领略那段中国制瓷史上光芒万丈的“珐琅彩黄金时代”。读完后,那种对美学的敬畏感和对工匠精神的由衷赞叹,久久不能平息。

评分这部书的名字就带着一种历史的厚重感,《金成旭映:清雍正琺瑯彩瓷》,光是“金成旭映”这四个字,就让人联想到雍正那段相对短暂却又极具个性的帝王生涯,以及那抹在景德镇御窑中烧制出的、光彩夺目的珐琅彩。我拿到书的时候,首先被它精美的印刷和排版所吸引。要知道,研究清代官窑,尤其是珐琅彩这种工艺难度极高的门类,图版的质量至关重要。这本书在这方面做得非常出色,那些细致入微的器物细节图,仿佛能让人触摸到瓷胎的温润和釉料的细腻质感。我特别关注了其中关于彩料配方和施釉工艺的描述,那些篇幅虽然专业,但作者的叙述方式兼顾了学术的严谨性和读者的可读性。例如,书中对“玻璃白”基底的分析,不仅考证了康熙、雍正两朝的细微变化,还结合当时的化学技术背景进行了解读,这一点对于真正想深入了解清宫造办处的工匠技艺的人来说,价值非凡。这本书显然不是一本简单的图录集,而是一部带有强烈研究色彩的专著,它试图将雍正朝珐琅彩瓷的艺术成就置于当时的政治、经济、乃至宫廷审美变迁的大背景下进行审视,这一点使得阅读过程充满了探索的乐趣。

评分这本书在对珐琅彩装饰母题的解读上,展现了令人耳目一新的视角。传统上,我们总将珐琅彩视为“西洋彩料入宫廷”的成果,侧重于其绘画技巧的创新。然而,这本书却用了相当大的篇幅去探讨这些图案背后所蕴含的清宫文化密码。比如,书中对花鸟题材的处理,分析了不同花卉在当时的象征意义,以及它们如何在釉面上被赋予了前所未有的生命力。作者对于工笔写实与写意布局之间的拿捏把握得相当到位,这体现了清宫画师在继承传统中国画精髓的同时,如何巧妙地将珐琅彩的透明度与色彩层次感融入其中。我特别欣赏作者对某些“内廷恭造”款识器物的考据,这暗示了这些瓷器往往是皇帝直接参与设计或监督的“御旨之作”,其装饰语言的私密性和唯一性,远超一般官窑。这种深入文化肌理的分析,让每一件瓷器都仿佛开口讲述了那个时代的故事,而不是仅仅停留在“漂亮”的层面。

评分作为一部专注于特定品类的学术著作,本书的资料搜集工作无疑是浩大的。我注意到书中大量引用了清宫档案和造办处活计档的记载,这为许多过去仅凭经验判断的结论提供了坚实的文献支撑。例如,关于雍正朝珐琅彩瓷的烧制周期和某一特定颜料(如洋红或翠绿)的采购记录的披露,极大地丰富了我们对御窑生产流程的认知。这种将实物证据与历史文献相结合的研究方法,使得全书的论证逻辑非常严密,几乎没有留下太多可供质疑的模糊地带。这种严谨性对于研究者固然重要,对普通读者来说,也提供了一种极大的信任感——我们所看到的不仅仅是美好的图像,而是被历史文献层层验证过的“事实”。不同于那些侧重于拍卖市场流传的“故事书”,这本书更像是一份严谨的“技术报告”与“文化解读”的完美结合体,让人感到作者在学术态度上的谦逊与专业。

评分初翻阅这本书时,我的注意力立刻被其中对器物造型演变的梳理所吸引。雍正一朝的审美是极其鲜明的,它继承了康熙的秀雅,又脱离了乾隆的繁缛,形成了一种独有的、趋于内敛而又精致入微的风格。这本书巧妙地通过不同器型——从瓶、盘到碗、杯——的对比分析,勾勒出了这种“雍正式”的优雅。比如,书中对那类瘦长而线条流畅的瓶式(如胆瓶或梅瓶)的讨论,不仅仅停留在尺寸比例上,更深入探讨了这种造型如何迎合了雍正皇帝对“新意”和“典雅”的追求。作者似乎花了很多笔墨去辨析那些在拍卖场上经常混淆的细节,比如某些口沿的处理方式、足部的修饰等等,这些都是依赖于多年积累的实物接触经验才能得出的结论。对于我这样的爱好者来说,书中提供的那些关于不同传世品之间细微差异的比较,简直是宝贵的“鉴别指南”。它教会了我如何用更挑剔的眼光去欣赏这些“官窑之冠”,去区分那些模仿者和真正的御用品之间的那层薄薄的,却决定一切的“质感之别”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[现货]英文原版 Star Wars 星球大战设定套装(两册+原画) 绝地武士之路+西斯之 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10043081617/5a67fab8N575d7f45.jpg)

![英文原版 汪培珽第一阶段 名家绘本 6册合售(5册平装+1册纸板书) [4-8岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10051596735/5a24d7a6N0e1ee0fa.jpg)