具体描述

●寒酸简单的冷冻饭

●在常去的超市里购物

●金钱与我不可思议的关系

●借沐浴的时间逃避现实

●不小心看了恐怖片的夜晚

●故乡呀我的故乡呀故乡

●一个女人家去盖饭专卖店吃饭

●患了感冒的冬夜

●回家探亲时的战利品

●笨拙的防盗法

●半夜3点改变家具位置

●独自小酌的方法

●梦想中的新居理想格局

●外一篇第1次找房子

●一个人的生活比较

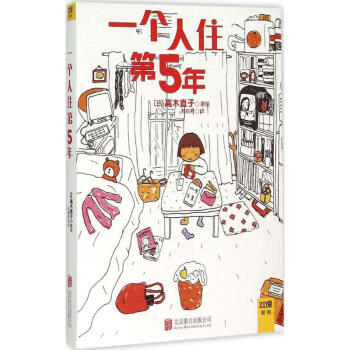

内容简介

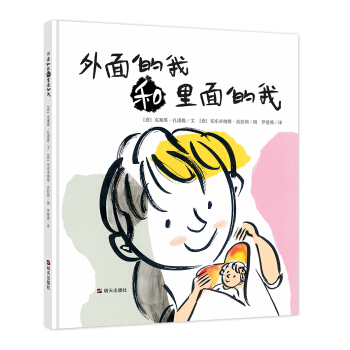

一个人住的靠前年,想要每天都有鲜花陪伴的浪漫生活;想要把房间布置得可爱;做菜一煮就是一大锅……一个人住的第5年,“不在一些无谓的事上花钱”变成了座右铭;有了一些生活的经验和智慧;自认过得颇舒适自在,也很符合自己个性。自由随兴,偶尔也有点儿小苦恼,这就是一个人住的第5年。 (日)高木直子 著绘;洪俞君 译 高木直子,1974年出生于日本三重县。插画家。

小时候也和许多女孩一样,说“想开花店”“想开面包店”一类的话。

但上了初中之后,开始觉得自己还蛮喜欢画画的。

高中时代憧憬成为漫画家,之后便以插画家为理想,一个人来到东京。

2003年以《150cm Life》一炮而红。

洪俞君,定居日本金泽,身高150cm。与先生小孩及公婆,过着鲜明的四季生活。没有日文会觉得人生缺少了什么。着迷面包和黑豆仙贝以及帆布制袋子。 一个人住的单身女生,是如何度过每一天的呢?

我呢,则是过着简朴恭谨的生活。

刚开始一个人住时,也曾有过“想把房间弄得很可爱”“想过着时髦优雅的生活”“希望每天过得快快乐乐的”之类的许多梦想与理想,但实际住了一段日子之后,终究还是以生活为*优先的考虑。

“不在一些无谓的事上花钱”变成了我的座右铭。本来是打算去新潮时髦的百货公司、个性商店、咖啡屋的,却变成去附近的超级市场、百圆店和盖饭专卖店?!

现实生活是很严苛的,但5年的岁月里,不知不觉也形成了自己的生活模式,有了一些生活的经验与智慧,自认为过得颇舒适自在,也很符合自己的个性。

等

用户评价

《一个人住第5年》这本书,让我深深体会到了“独处”的力量。作者用她细腻的笔触,描绘了一个人在第五个年头里的生活图景,但这份图景并非是空洞的,而是充满了生活的温度和智慧。我尤其喜欢她对“日常仪式感”的营造。她并不认为,只有在特殊的日子里,才能拥有仪式感,而是将这种仪式感融入到了每一个平凡的清晨和夜晚。比如,她如何为自己精心准备早餐,如何挑选一件令自己心情愉悦的衣服,甚至是睡前阅读一本好书,这些看似微不足道的细节,在她笔下,都散发着动人的光芒。她让我明白,一个人住,也可以拥有一个充满仪式感的生活,一个有声有色的精神世界。书中有不少关于“自我疗愈”的篇章,这让我深感共鸣。她并没有回避生活中的不如意,而是坦然地面对,并从中寻找疗愈自己的方法。她让我看到了,一个人,也可以成为自己最好的医生,最好的朋友。她与外界的互动,也并非为了寻求认同,而是为了丰富自己的生活,为了体验更多的可能性。她并没有将自己置于一个“孤独的强者”的形象,而是一个在生活中不断学习、不断成长的普通人。这本书,是一本关于“如何在一个人的世界里,活出精彩”的教科书,也是一本关于“如何与自己的内心和谐相处”的哲学思考。

评分《一个人住第5年》这本书,与其说是在讲一个人的故事,不如说是在描绘一种“状态”。作者以极其坦诚的笔触,勾勒出了一个在独自生活第五个年头里,女性的内心世界。最让我动容的是,她没有将这种“一个人”的状态,简单地标签化为“孤独”或“自由”,而是深入挖掘了其中更为复杂的情感层次。书中有大量对于日常细节的描写,比如如何精打细算地规划每一餐,如何与邻居进行礼貌而疏离的互动,如何在深夜里,一个人与自己内心的对话。这些细节,与其说是对生活的记录,不如说是对自我认知的探索。作者非常擅长捕捉那些转瞬即逝的情绪,那些在不经意间冒出来的思绪。我尤其欣赏她对“不被定义”的追求。她不像很多人那样,在生活中给自己贴上各种标签,然后在这个标签下安然自处。她似乎一直在试图撕掉那些别人强加的,甚至是自己给自己贴上的标签,去寻找那个最真实、最本源的自己。书中的几次转折,并非戏剧性的情节,而是内心的一次次小小的觉醒,一次次对过往的理解和释怀。她讲述了自己如何从一开始的“被迫独居”到后来的“享受独居”,这个过程充满了试探、迷茫,但最终走向了一种平和与坚定。这种转变,并非一蹴而就,而是经历了漫长的自我对话和情感梳理。我从中看到了一个女性,如何在社会对“陪伴”和“家庭”的普遍期待下,活出了自己的一片天地,并且在这个过程中,发现了属于自己的独特价值。她没有刻意去煽情,但字里行间流露出的力量,却比任何激昂的文字都要来得深刻。

评分《一个人住第5年》这本书,最让我折服的是作者对于“内在世界”的深度挖掘。她没有将笔墨过多地集中在外部的事件或情节上,而是像一位细致入微的考古学家,一层层地剥开自己内心深处的岩石,去探寻那些埋藏的情感和思考。我特别喜欢她对“时间”的独特感知。在她眼中,时间并非只是数字的流逝,而是充满了质感和温度。每一个独居的日子,都有其独特的色彩和印记。她描述自己在某个雨天,静静地看着窗外,任由思绪在雨滴的陪伴下飘散,这种画面感极强,仿佛我本人也置身于那个场景之中,一同感受着那份宁静与深邃。书中关于“自我对话”的部分,更是让我受益匪浅。她通过记录自己与自己的对话,展现了如何在一个人的空间里,进行自我反思,自我鼓励,甚至自我和解。这种“与自己成为朋友”的能力,在现代社会,或许比任何外在的成功都来得重要。我注意到,作者在处理“孤独”这个主题时,并没有采用任何矫揉造作的笔法。她只是平静地陈述,但正是这种平静,反而更显力量。她让我明白,孤独并非是与生俱来的枷锁,而是一种可以被理解、被接纳,甚至是可以从中汲取力量的情感体验。她并没有给出一个“标准答案”式的独居生活范本,而是展现了一种可能性,一种关于如何在一个人的人生旅程中,活出自己的精彩的可能性。

评分《一个人住第5年》这本书,给我带来了一种前所未有的阅读体验。作者并没有采用传统的小说叙事结构,而是以一种更为随性、更为贴近内心的笔触,讲述了一个关于“一个人”的故事。最让我着迷的是,她对“情绪的细微之处”的捕捉能力。她能够将那些稍纵即逝的,难以言说的情绪,用最精准的文字描绘出来。比如,那种在深夜里,突然涌上心头的孤独感,又如何在下一秒被一杯温水,或是一段舒缓的音乐所化解。她让我意识到,情绪并非是敌人,而是一种信号,一种需要被理解和接纳的生命体验。书中关于“独自旅行”的段落,更是让我热血沸腾。她描述了自己在陌生城市中,如何依靠自己去探索,去感受,去与当地的人们进行交流。这种“独立行走”的能力,不仅是对自我的一种挑战,更是一种自我赋权的过程。她让我看到了,一个人的旅行,可以如此精彩,如此充实,如此充满发现。我注意到,作者在描述自己的生活时,并没有刻意去“美化”或“戏剧化”。她只是平静地呈现,但正是这种真实,反而更具感染力。她让我明白,独居生活,并非一定要有轰轰烈烈的故事,而是可以在平凡中,活出自己的意义。她与他人的相处之道,也并非刻意去维系,而是一种顺其自然,一种对缘分的尊重。这本书,是一首献给“独立女性”的赞歌,也是一本关于“如何在自我世界里找到无限风景”的指南。

评分初读《一个人住第5年》,我本以为会看到一个充斥着孤独和寂寞的故事,但读完之后,我才发现,这完全是一部关于“自我丰盈”的宝典。作者用一种极为舒缓且富有节奏感的笔触,带我走进了一个独居女性的生活图景。她对生活的热爱,不是那种轰轰烈烈、惊天动地的,而是体现在对每一个细微之处的珍视。清晨为自己泡一杯咖啡,精心挑选一件喜欢的衣服,甚至是整理书架上的书籍,这些看似平常的举动,在作者的笔下,都充满了仪式感,都仿佛是在为自己的内心注入一股温暖的力量。我最欣赏她对“不完美”的接纳。她不回避生活中的小挫折,不掩饰偶尔的情绪低落,而是坦然地将它们呈现出来。她让我明白,一个人住,不代表要将自己与世界隔离开来,而是可以更自由地去探索,去尝试,去犯错,然后从中学习,继续前行。书中有一些关于作者如何处理人际关系的描写,特别让我印象深刻。她并没有刻意去讨好任何人,也没有因为一个人住而感到自卑,而是保持着一种恰到好处的距离感,既不失礼貌,也不让对方过度介入自己的生活。这种“界限感”,在当今社会尤为可贵。她教会我,如何在一个属于自己的空间里,安放好自己的情绪,如何通过与外界的有限互动,来丰富内心的世界。这本书,与其说是一部小说,不如说是一面镜子,照出了我在独居生活中可能遇到的困惑,同时也提供了应对的智慧。

评分《一个人住第5年》这本书,像是一股清泉,缓缓流淌过我的心田,洗涤去了我内心深处的浮躁与不安。作者以一种极其平实而富有力量的笔触,描绘了她在独自生活第五个年头里的点滴感悟。最让我动容的是,她对“自我关怀”的重视。她并没有将自己的需求排在最后,而是像对待珍贵的友人一样,去照顾自己,去满足自己。她让我明白,一个人住,也可以拥有一份属于自己的温暖和慰藉,一份来自内在的爱。书中有不少关于“时间管理”的段落,但并非那种严苛的计划,而是以一种更加灵活和人性化的方式。她让我看到,一个人,也可以有效地安排自己的生活,并从中找到乐趣。她与外界的互动,也并非为了填补内心的空虚,而是为了丰富自己的生活,为了体验更多的可能性。她并没有将自己塑造成一个“不食人间烟火”的形象,而是一个在生活中不断探索、不断成长的普通人。这本书,是一份关于“如何在自我世界里找到平衡”的智慧,也是一本关于“如何在一个人的人生里,活出生命的厚度”的散文集。

评分《一个人住第5年》这本书,给我的感觉就像是在一个宁静的午后,一个人坐在窗边,品味着一杯清茶,看着窗外的风景,同时也在与自己的内心进行一场深度对话。作者用极其平和而富有哲思的语言,展现了她在独自生活第五个年头里的心路历程。我尤其喜欢她对“孤独”的理解。她并没有将孤独视为一种缺陷,而是将其视为一种可以孕育成长和创造力的空间。她让我明白,一个人住,并非意味着与世隔绝,而是可以更自由地去探索自己的内心世界,去发现那些被日常琐碎所掩盖的宝藏。书中关于“个人成长”的描写,让我深受启发。她并没有将个人成长视为一个必然的目标,而是将其视为一种自然而然的过程,一种在生活中不断学习、不断进步的体现。她让我看到了,一个人,也可以拥有不断超越自我的勇气和能力。她与他人的相处,也并非刻意去迎合,而是保持着一种真诚而自然的姿态。她并没有将自己定位在一个“需要被照顾”的角色,而是一个可以给予和接受情感的独立个体。这本书,是一份关于“如何在自我世界里找到安宁”的指南,也是一本关于“如何在一个人的生命旅程中,活出独特的风景”的艺术品。

评分《一个人住第5年》这本书,如同一杯陈年的佳酿,初入口时或许有些平淡,但细细品味,却能感受到其中醇厚而悠长的韵味。作者并没有刻意去制造波澜,而是用一种散文诗般的笔调,描绘了她独自生活的点点滴滴。我尤其钟爱她对“空间”的理解。她所描述的那个独居的家,不仅仅是一个物理上的住所,更是一个承载着她情感、记忆和梦想的精神空间。她如何布置自己的房间,如何整理自己的物品,每一个细节都充满了她对生活的态度和理解。她让我明白,一个人的空间,也可以被经营得充满温度和情趣,成为一个真正属于自己的“避风港”。书中有大量的关于“自我反思”的篇章,这让我深感共鸣。她并不回避自己曾经的困惑和迷茫,而是坦诚地记录下来,并从中寻找答案。这种“向内看”的勇气,是她在独自生活中获得的宝贵财富。她让我看到了,一个人住,不仅仅是生理上的独立,更是心理上的成熟。她并没有将自己塑造成一个“女强人”的形象,而是一个在生活中不断学习、不断成长的普通女性。她与外界的互动,也并非刻意去寻求“存在感”,而是一种自然的流露,一种对生活中美好事物的回应。这本书,提供了一种关于“如何优雅地老去”的可能性,一种关于如何在孤独中找到自我价值的可能性。

评分读罢《一个人住第5年》,我的内心久久不能平静。作者以一种极其温柔而坚韧的姿态,展现了在独自生活第五个年头里,一个女性所经历的蜕变。她笔下的生活,不是那种戏剧性的跌宕起伏,而是充满了日常的韵味和哲思。我被她对“微小确幸”的捕捉能力所深深打动。无论是清晨窗边的一抹阳光,还是一顿精心准备的晚餐,亦或是一本令人沉醉的书籍,她都能从中品味出生活的美好。这种对生活细节的热爱,让我看到了一个内心丰盈的人,是如何将平凡的日子过得闪闪发光。书中有不少段落,是在描写她如何与自己的情绪“相处”。她并没有试图压抑或逃避那些负面情绪,而是像对待一位老朋友一样,去理解它们,去倾听它们,然后温和地释放它们。这种“情绪管理”的智慧,让我看到了一个成熟独立的个体,是如何在没有他人陪伴的情况下,依然能保持内心的稳定与平和。让我特别赞赏的是,作者并没有将“一个人住”等同于“孤芳自赏”或“封闭自我”。她依然关注着外部的世界,依然与他人保持着联系,只是这种联系,更加主动和有选择性。她通过观察社会上发生的各种事情,来丰富自己的认知,来拓展自己的视野。这本书,与其说是一本关于独居的书,不如说是一本关于“如何与自己和解,如何在喧嚣的世界里找到内心的宁静”的书。

评分终于读完了《一个人住第5年》,合上书本的那一刻,心中涌起一股复杂的情绪,有点怅然若失,又有点豁然开朗。这本书,与其说是一部小说,不如说是一本精心打磨的个人生活日志,只不过,作者将这份日志注入了细腻的情感、深刻的洞察和独到的思考,让它拥有了超越个体经验的普遍意义。我特别喜欢作者在描述独居生活细节时的那种“不疾不徐”。不是那种刻意营造的“诗意”独居,而是充满了真实的生活痕迹——清晨洒进窗户的第一缕阳光,一个人早起做早餐时锅碗瓢盆的碰撞声,黄昏时分,望着街灯一盏盏亮起,手中捧着一杯温热的茶,那种寂静中透着安宁的感觉。作者并没有回避独居可能带来的孤独感,反而将这种情绪描绘得淋漓尽致,但又不是那种令人窒息的绝望,而是像一层淡淡的薄雾,偶尔会笼罩上来,但很快又会被生活本身的琐碎和乐趣所驱散。尤其让我印象深刻的是,作者如何通过观察周遭的人和事,来填补内心的空缺。那些在楼下便利店遇到的老板娘,在公园里晨练的老人,甚至是偶尔在网络上看到的陌生人的动态,都能成为她思考的素材,她从中看到了生命的韧性,看到了人与人之间微妙的联系,看到了即使是在孤寂中,也依然存在的温暖。这种“以观照他者来安顿自我”的方式,是我在这本书中最受启发的点。它让我明白,独居并非一定是“孤立”,而是可以是一种“连接”的新方式,一种更主动、更有意识地去构建自己精神世界的方式。书中那些关于如何与自己相处,如何处理内心焦虑的段落,字字句句都像是在跟我对话,让我觉得我不是一个人在面对这些困惑,原来也有人和我一样,在小心翼翼地探索着生活的边界。

评分好好

评分很好,很好

评分为什么封面是黏黏的,难受,而且书的味道好大

评分不错 很好

评分好

评分为什么封面是黏黏的,难受,而且书的味道好大

评分不错 很好

评分好好

评分为什么封面是黏黏的,难受,而且书的味道好大

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![名侦探柯南47 [Detective Conan] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10960379/ad5fd9db-e650-468c-bc98-c68949c363f5.jpg)