具体描述

编辑推荐

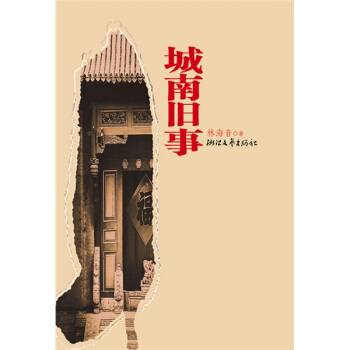

《城南旧事》是著名女作家林海音的经典自传体小说,初版于1960年。林海音以她超逸的文字风格,饶具魔力的文笔,透过英子童雅的双眼,观看大人世界的喜怒哀乐、悲欢离合,淡淡的哀愁与沉沉的相思,道尽人世复杂的情感,她将英子眼中的北京南城风光恰切地洽融入字里行间,感染了一代又一代读者。除了再版无数次的小说版外,1985年,《城南旧事》在中国大陆被搬上银幕,导演吴贻弓根据小说改编的同名电影获得了巨大成功,电影“城南旧事”先后获得“中国电影金鸡奖”、第二届“马尼拉国际电影节优秀故事片奖金鹰奖章”、第十四届“贝尔格勒国际儿童电影节优秀影片思想奖”等多项大奖。浙江文艺版的《城南旧事》,除了收录有林海音代表作《城南旧事》(包括《惠安馆》、《我们看海去》、《兰姨娘》、《驴打滚儿》、《爸爸的花儿落了我也不在是小孩》等内容)外,还收录了林海音女士的《婚姻的故事》、《孟珠的旅程》、《晚晴》等三部中短篇小说,可以让读者更全面的领悟林海英女士的文学情感与文字风格。适合的价格,丰富的内容,淡雅的设计、良好的优惠,是该书值得推荐的主要的原因。

内容简介

《城南旧事》20年代末,六岁的小姑娘林英子住在北京城南的一条小胡同里。经常痴立在胡同口寻找女儿的“疯”女人秀贞,是英子结交的一个朋友。秀贞曾与一个大学生暗中相爱,后大学生被警察抓走,秀贞生下的女儿小桂子又被家人扔到城根下,生死不明。英子对她非常同情。英子得知小伙伴妞儿的身世很像小桂子,又发现她脖颈后的青忌,急忙带她去找秀贞。秀贞与离散六年的女儿相认后,立刻带妞儿去找寻爸爸,结果母女俩惨死在火车轮下。后英子一家迁居新帘子胡同。英子又在附近的荒园中认识了一个厚嘴唇的年轻人。他为了供给弟弟上学,不得不去偷东西。英子觉得他很善良,但又分不清他是好人还是坏人。不久,英子在荒草地上捡到一个小铜佛,被警察局暗探发现,带巡警来抓走了这个年轻人。这件事使英子非常难过。英子九岁那年,她的奶妈宋妈的丈夫冯大明来到林家。英子得知宋妈的儿子两年前掉进河里淹死,女儿也被丈夫卖给别人,心里十分伤心,不明白宋妈为什么撇下自己的孩子不管,来伺候别人。后来,英子的爸爸因肺病去世,宋妈也被她丈夫用小毛驴接走。英子随家人乘上远行的马车,带着种种疑惑告别了童年。

《婚姻的故事》

小说描述了婆母、姨娘、“我”和妯娌、友人几代人不同的婚姻故事,在人物形象的塑造上表现了深深的乡愁。这几段故事之间看似连接松动,好像能够任意变更,但每一段的内部组织又很完善,各有各的发展过程。 小说里没有惊天动地的故事,没有刀光剑影的斗争,有的都是身边事、儿女情、母子爱等。但这些看似平淡无奇的日常生活,在林海音的笔下,却变得不平淡了,质朴之中蕴涵了深意。平静之中,作者把几代人不幸的婚姻讲述得详略得当、真切感人。

这部小说后被电影《城南旧事》中小英子的扮演者沈洁以同名电视剧的形式搬上了银屏。

作者简介

林海音,女,原名林含英,原籍台湾省苗栗县,林海音于1918年3月18日生于日本大阪,不久即返台,当时台湾已被日本帝国主义侵占,其父林焕父不甘在日寇铁蹄下生活,举家迁居北京,小英子即在北京长大。曾先后就读于北京城南厂甸小学、北京新闻专科学校,毕业后任《世界日报》记者。不久与报社同事夏承楹结婚。1948年8月同丈夫带着三个孩子回到故乡台湾,任《国语日报》编辑。1953主编《联合报》副刊,开始文艺创作,并兼任《文星》杂志编辑和世界新闻学校教员,1967年创办《纯文学杂志》,以后又经营纯文学出版社。林海音的创作是丰厚的,讫今为止,已出版十八本书。短篇小说集《婚姻的故事》、《城南旧事》、《绿藻与咸蛋》;长篇小说《孟珠的旅程》、《春风》、《晓云》,散文集《窗》(与何凡合作)、《两地》、《做客美国》、《芸窗夜读》、《剪影话文坛》、《一家之主》、《家住书坊边》,散文小说合集《冬青树》,广播剧集《薇薇的周记》、《林海音自选集》、《林海音童话集》,编选《中国近代作家与作品》,此外,还有许多文学评论、散文等,散见于台湾报刊。目录

城南旧事 (1-111页)《惠安馆》

《我们看海去》

《兰姨娘》

《驴打滚儿》

《爸爸的花儿落了 我也不在是小孩》

婚姻的故事 (112-183页)

孟珠的旅程 (184-282页)

晚晴 (283-339页)

精彩书摘

太阳从大玻璃窗透进来,照到大白纸糊的墙上,照到三屉桌上,照到我的小床上来了。我醒了,还躺在床上,看那道太阳光里飞舞着的许多小小的,小小的尘埃。宋妈过来掸窗台,掸桌子,随着鸡毛掸子的舞动,那道阳光里的尘埃加多了,飞舞得更热闹了,我赶忙拉起被来蒙住脸,是怕尘埃把我呛得咳嗽。宋妈的鸡毛掸子轮到来掸我的小床了,小床上的棱棱角角她都掸到了,掸子把儿碰在床栏上,格格地响,我想骂她,但她倒先说话了:

“还没睡够哪!”说着,她把我的被大掀开来,我穿着绒褂裤的身体整个露在被外,立刻就打了两个喷嚏。她强迫我起来,给我穿衣服。印花斜纹布的棉袄棉裤,都是新做的,棉裤筒多可笑,可以直立放在那里,就知道那棉花够多厚了。

妈正坐在炉子边梳头,倾着身子,一大把头发从后脖子顺过来,她就用篦子篦呀篦呀的,炉上是一瓶玫瑰色的发油,天气冷,油凝住了,总要放在炉子上化一化才能擦。

窗外很明亮,干秃的树枝上落着几只不怕冷的小鸟,我在想,什么时候那树上才能长满叶子呢?这是我们在北京过的第一个冬天。

妈妈还说不好北京话,她正在告诉宋妈,今天买什么菜。妈不会说“买一斤猪肉,不要太肥。”她说:“买一斤租漏,不要太回。”

宋妈梳完了头,用她的油手抹在我的头发上,也给我梳了两条辫子。我看宋妈提着篮子要出去了,连忙喊住她:

“宋妈,我跟你去买菜。”

宋妈说:“你不怕惠难馆的疯子?”

宋妈是顺义县的人,她也说不好北京话,她说成“惠难馆”,妈说成“灰娃馆”,爸说成“飞安馆”,我随着胡同里的孩子说“惠安馆”,到底哪一个对,我不知道。

我为什么要怕惠安馆的疯子?她昨天还冲我笑呢!她那一笑真有意思,要不是妈紧紧拉着我的手,我就会走过去看她,跟她说话了。

惠安馆在我们这条胡同的最前一家,三层石台阶上去,就是两扇大黑门凹进去,门上横着一块匾,路过的时候爸爸教我念过:“飞安会馆”。爸说里面住的都是从“飞安”那个地方来的学生,像叔叔一样,在大学里念书。

“也在北京大学?”我问爸爸。

“北京的大学多着呢,还有清华大学呀!燕京大学呀!”

“可以不可以到飞安不,惠安馆里找叔叔们玩一玩?”

“做晤得!做晤得!”我知道,我无论要求什么事,爸终归要拿这句客家话来拒绝我。我想总有一天我要迈上那三层台阶,走进那黑洞洞的大门里去的。

惠安馆的疯子我看见好几次了,每一次只要她站在门口,宋妈或者妈就赶快捏紧我的手,轻轻说:“疯子!”我们便擦着墙边走过去,我如果要回头再张望一下时,她们就用力拉我的胳臂制止我。其实那疯子还不就是一个梳着油松大辫子的大姑娘,像张家李家的大姑娘一样!她总是倚着门墙站着,看来来往往过路的人。

是昨天,我跟着妈妈到骡马市的佛照楼去买东西,妈是去买擦脸的鸭蛋粉,我呢,就是爱吃那里的八珍梅。我们从骡马市大街回来,穿过魏染胡同,西草厂,到了椿树胡同的井窝子,井窝子斜对面就是我们住的这条胡同。刚一进胡同,我就看见惠安馆的疯子了,她穿了一件绛紫色的棉袄,黑绒的毛窝,头上留着一排刘海儿,辫子上扎的是大红绒绳,她正把大辫子甩到前面来,两手玩弄着辫梢,愣愣地看着对面人家院子里的那棵老洋槐。干树枝子上有几只乌鸦,胡同里没什么人。

妈正低头嘴里念叨着,准是在算她今天共买了多少钱的东西,好跟无事不操心的爸爸报帐,所以妈没留神已经走到了“灰娃馆”。我跟在妈的后面,一直看疯子,竟忘了走路。这时疯子的眼光从洋槐上落下来,正好看到我,她眼珠不动地盯着我,好像要在我的脸上找什么。她的脸白得发青,鼻子尖有点红,大概是冷风吹冻的,尖尖的下巴,两片薄嘴唇紧紧地闭着。忽然她的嘴唇动了,眼睛也眨了两下,带着笑,好像要说话,弄着辫梢的手也向我伸出来,招我过去呢。不知怎么,我浑身大大地打了一个寒战,跟着,我就随着她的招手和笑意要向她走去。可是妈回过头来了,突然把我一拉:

“怎么啦,你?”

“嗯?”我有点迷糊。妈看了疯子一眼,说:

“为什么打哆嗦?是不是怕是不是要溺尿?快回家!”我的手被妈使劲拖拉着。

回到家来,我心里还惦念着疯子的那副模样儿。她的笑不是很有意思吗?如果我跟她说话我说:“嗯!”她会怎么样呢?我愣愣地想着,懒得吃晚饭,实在也是八珍梅吃多了。但是晚饭后,妈对宋妈说:

“英子一定吓着了。”然后给我沏了碗白糖水,叫我喝下去,并且命令我钻被窝睡觉。

这时,我的辫子梳好了,追了宋妈去买菜,她在前面走,我在后面跟着。她的那条恶心的大黑棉裤,那么厚,那么肥,裤脚缚着。别人告诉妈说,北京的老妈子很会偷东西,她们偷了米就一把一把顺着裤腰装进裤兜子,刚好落到缚着的裤脚管里,不会漏出来。我在想,宋妈的肥裤脚里,不知道有没有我家的白米?

经过惠安馆,我向里面看了一下,黑门大开着,门道里有一个煤球炉子,那疯子的妈妈和爸爸正在炉边煮什么。大家都管疯子的爸爸叫“长班老王”,长班就是给会馆看门的,他们住在最临街的一间屋子。宋妈虽然不许我看疯子,但是我知道她自己也很爱看疯子,打听疯子的事,只是不许我听我看就是了。宋妈这时也向惠安馆里看,正好疯子的妈妈抬起头来,她和宋妈两人同时说“吃了吗?您!”爸爸说北京人一天到晚闲着没有事,不管什么时候见面都要问吃了没有。

出了胡同口往南走几步,就是井窝子,这里满地是水,有的地方结成薄薄的冰,独轮的水车来一辆去一辆,他们扭着屁股推车,车子吱吱口丑口丑的响,好刺耳,我要堵起耳朵啦!井窝子有两个人在向深井里打水,水打上来倒在一个好大的水槽里,推水的人就在大水槽里接了水再送到各家去。井窝子旁住着一个我的朋友和我一般高的妞儿。我这时停在井窝子旁边不走了,对宋妈说:

“宋妈,你去买菜,我等妞儿。”

妞儿,我第一次是在油盐店里看见她的。那天她两只手端了两个碗,拿了一大枚,又买酱,又买醋,又买葱,伙计还逗着说:“妞儿,唱一段才许你走!”妞儿眼里含着泪,手摇晃着,醋都要洒了,我有说不出的气恼,一下窜到妞儿身旁,插着腰问他们:

“凭什么?”

就这样,我认识了妞儿。

妞儿只有一条辫子,又黄又短,像妈在土地庙给我买的小狗的尾巴。第二次看见妞儿,是我在井窝子旁边看打水。她过来了,一声不响地站在我身边,我们俩相对笑了笑,不知道说什么好。等一会儿,我就忍不住去摸她那条小黄辫子了,她又向我笑了笑,指着后面,低低的声音说:

“你就住在那条胡同里?”

“嗯。”我说。

“第几个门?”

我伸出手指头来算了算:

“一,二,三,四,第四个门。到我们家去玩。”

她摇摇头说:“你们胡同里有疯子,妈不叫我去。”

“怕什么,她又不吃人。”

她仍然是笑笑的摇摇头。

妞儿一笑,眼底下鼻子两边的肉就会有两个小漩涡,很好看,可是宋妈竟跟油盐店的掌柜说:

“这孩子长得俊倒是俊,就是有点薄,眼睛太透亮了,老像水汪着,你看,眼底下有两个泪坑儿。”

我心里可是有说不出的喜欢她,喜欢她那么温和,不像我一急宋妈就骂我的:“又跳?又跳?小暴雷。”那天她跟我在井窝子边站一会儿,就小声地说:“我要回去了,我爹等着我吊嗓子。赶明儿见!”

我在井窝子旁跟妞儿见过几次面了,只要看见红棉袄裤从那边闪过来,我就满心的高兴,可是今天,等了好久都不见她出来,很失望,我的绒褂子口袋里还藏着一小包八珍梅,要给妞儿吃的。我摸摸,发热了,包的纸都破烂了,粘乎乎的,宋妈洗衣服时,我还得挨她一顿骂。

我觉得很没意思,往回家走,我本来想今天见妞儿的话,就告诉她一个好主意,从横胡同穿过到我家,就用不着经过惠安馆,不用怕看见疯子了。

我低头这么想着,走到惠安馆门口了。

“嘿!”

吓了我一跳!正是疯子。咬着下嘴唇,笑着看我。她的眼睛真透亮,一笑,眼底下就像宋妈说的,怎么也有两个泪坑儿呀!我想看清楚她,我是多么久以前就想看清楚她的。我不由得对着她的眼神走上了台阶。太阳照在她的脸上,常常是苍白的颜色,今天透着亮光了。她揣在短棉袄里的手伸出来拉住我的手,那么暖,那么软。我这时看看胡同里,没有一个人走过。真奇怪,我现在怕的不是疯子,倒是怕人家看见我跟疯子拉手了。

“几岁了?”她问我。

“嗯六岁。”

“六岁!”她很惊奇地叫了一声,低下头来,忽然撩起我的辫子看我的脖子,在找什么。“不是。”她喃喃地自己说话,接着又问我:

“看见我们小桂子没有?”

“小桂子?”我不懂她在说什么。

这时大门里疯子的妈妈出来了,皱着眉头怪着急地说:“秀贞,可别把人家小姑娘吓着呀!”又转过脸来对我说:

“别听她的,胡说呢!回去吧!等回头你妈不放心,嗯,听见没有?”她说着,用手扬了扬,叫我回去。

我抬头看着疯子,知道她的名字叫秀贞了。她拉着我的手,轻摇着,并不放开我。她的笑,增加了我的勇气,我对老的说:

“不!”

“小南蛮子儿!”秀贞的妈妈也笑了,轻轻地指点着我的脑门儿,这准是一句骂我的话,就像爸爸常用看不起的口气对妈说“他们这些北仔鬼”是一样的吧!

“在这玩不要紧,你家来了人找,可别赖是我们姑娘招的你。”

“我不说的啦!”何必这么嘱咐我?什么该说,什么不该说,我都知道。妈妈打了一只金镯子,藏在她的小首饰箱里,我从来不会告诉爸爸。

“来!”秀贞拉着我往里走,我以为要到里面那一层一层很深的院子里去找上大学的叔叔们玩呢,原来她把我带进了他们住的门房。

屋里可不像我家里那么亮,玻璃窗小得很,临窗一个大炕,炕中间摆了一张矮桌,上面堆着活计和针线盒子。秀贞从矮桌上拿起了一件没做完的衣服,朝我身上左比右比,然后高兴地对走进来的她的妈妈说:

“妈,您瞧,我怎么说的,刚合适!那么就开领子吧。”说着,她又找了一根绳子绕着我的脖子量,我由她摆布,只管看墙上的那张画,那画的是一个白胖大娃娃,没有穿衣服,手里捧着大元宝,骑在一条大大的红鱼上。

秀贞转到我的面前来,看我仰着头,她也随着我的眼光看那张画,满是那么回事地说:

“要看炕上看去,看我们小桂子多胖,那阵儿才八个月,骑着大金鱼,满屋里转,玩得饭都不吃,就这么淘……”

“行啦行啦!不害臊!”秀贞正说得高兴,我也听得糊里糊涂,长班老王进来了,不耐烦地瞪了秀贞一眼说她。秀贞不理会她爸爸,推着我脱鞋上炕,凑近在画下面,还是只管说:

“饭不吃,衣服也不穿,就往外跑,老是急着找她爹去,我说了多少回都不听,我说等我给多做几件衣服穿上再去呀!今年的衬褂倒是先做好了,背心就差缝钮子了。这件棉袄开了领子马上就好。可急的是什么呀!真叫人纳闷儿,到底是怎么档子事儿……”她说着说着不说了,低着头在想那纳闷儿的事,一直发愣。我想,她是在和我玩“过家家儿”吧?她妈不是说她胡说吗?要是过家家儿,我倒是有一套玩意儿,小手表,小算盘,小铃铛,都可以拿来一起玩。所以我就说:

“没关系,我把手表送给小桂子,她有了表就有一定时候回家了。”可是,这时我倒想起妈会派宋妈来找我,便又说“我也要回家了。”

秀贞听我说要走,她也不发愣了,一面随着我下了炕,一面说:“那敢情好,先谢谢你啦!看见小桂子叫她回来,外面冷,就说我不骂她,不用怕。”

我点了点头,答应她,真像有那么一个小桂子,我认识的。

我一边走着一边想,跟秀贞这样玩,真有意思;假装有一个小桂子,还给小桂子做衣服。为什么人家都不许他们的小孩子跟秀贞玩呢?还管她叫疯子?我想着就回头去看,原来秀贞还倚着墙看我呢!我一高兴就连跑带跳地回家来。

宋妈正在跟一个老婆子换洋火,房檐底下堆着字纸篓、旧皮鞋、空瓶子。

我进了屋子就到小床前的柜里找出手表来。小小圆圆的金表,镶着几粒亮亮的钻石,上面的针已经不能走动了,妈妈说要修理,可一直放着,我很喜欢这手表,常常戴在手上玩,就归了我了。我正站在三屉桌前玩弄着,忽然听见窗外宋妈正和老婆子在说什么,我仔细听,宋妈说:

“后来呢?”

“后来呀,”换洋火的老婆子说:“那学生一去到如今就没回来!临走的时候许下的,回他老家卖田卖地,过一个月就回来明媒正娶她。好嘛!这一等就是六年啦!多傻的姑娘,我眼瞧着她疯的。……”

“说是怎么着?还生了个孩子?”

“是呀!那学生走的时候,姑娘她妈还不知道姑娘有了,等到现形了,这才赶着送回海淀义地去生的。”

“义地?”

“就是他们惠安义地,惠安人在北京死了就埋在他们惠安义地里。原来王家是给义地看坟的,打姑娘的爷爷就看起,后来又让姑娘她爹来这儿当长班,谁知道出了这么档子事儿。”

“他们这家子倒是跟惠难有缘,惠难离咱们这儿多远哪?怎么就一去不回头了呢?”

“可远喽!”

“那么生下来的孩子呢?”

“孩子呀,一落地就裹包裹包,趁着天没亮,送到齐化门城根底下啦!反正不是让野狗吃了,就是让人捡去了呗!”

“姑娘打这儿就疯啦?”

“可不,打这儿就疯了!可怜她爹妈,这辈子就生下这么个姑娘,唉!”

两个人说到这儿都不言语了,我这时已经站到屋门口倾听。宋妈正数着几包红头洋火,老婆子把破烂纸往她的大筐里塞呀塞呀!鼻子里吸溜着清鼻涕。宋妈又说:

“下回给带点刨花来。那你跟疯子她们是一地儿的人呀?”

“老亲喽!我大妈娘家二舅屋里的三姐算是疯子她二妈,现在还在看坟,他们说的还有错儿吗?”

宋妈一眼看见了我,说:

“又听事儿,你。”

“我知道你们说谁。”我说。

“说谁?”

“小桂子她妈。”

“小桂子她妈?”宋妈哈哈大笑,“你也疯啦?哪儿来的小桂子她妈呀?”

我也哈哈笑了,我知道谁是小桂子她妈呀!

前言/序言

用户评价

读完这本书,内心涌起一股难以言喻的澎湃感,像是在暴风雨后,站在高处眺望被洗刷得干干净净的世界。叙事的结构非常精巧,看似零散的回忆片段,实则暗藏着一条清晰的情感脉络,像是一张错综复杂的网,将所有的爱与失去、欢笑与泪水,都牢牢地系在一起。语言的张力令人惊叹,时而轻盈如羽毛,描绘出孩童视角下事物的奇妙与不解;时而又沉重如磐石,道出了成长的必然代价——那些被时间磨平的棱角和深藏的遗憾。我特别欣赏作者那种近乎苛刻的真实感,没有刻意去美化苦难,也没有过度渲染甜蜜,一切都以一种近乎冷峻的客观呈现出来,反而更具穿透力,直击人心最柔软的部分。它不是提供答案的作品,而是提出问题,然后让你在合上书页后,仍然不停追问自己那些关于“为什么会这样”的终极困惑,这种持久的思辨价值,是衡量一部好作品的重要标尺。

评分这部小说的语言风格,有一种令人心安的朴素美,它没有华丽的辞藻堆砌,却有着直击人心的力量。作者似乎非常擅长使用短句和清晰的陈述来构建场景,这种简洁反而增强了情感的冲击力,像是一记记精准的直拳,击打在读者的心坎上。尤其是在描绘人与人之间那种说不清道不明的依恋和疏离时,那种微妙的界限感被处理得极其到位,让人在替角色感到温暖的同时,也为他们的无奈而扼腕叹息。它成功地将宏大的时代背景,巧妙地压缩和融入到个体微小的生命体验之中,展现了在时代洪流中,个体是如何挣扎、适应并最终被塑造的。阅读体验是一种奇妙的平衡——你为角色的命运感到深深的忧伤,但同时又从这种坦诚的书写中汲取到一种面对生活真相的勇气和韧性,这是一种非常高级的情感教育。

评分坦白说,一开始阅读时,我有些担心这种回忆录式的叙事会显得拖沓,但很快我就被那种独特的韵律所吸引住了。作者的叙事视角非常独特,它巧妙地在“局内人的参与”和“局外人的审视”之间游走,既有深入骨髓的亲密感,又保持了一种适度的疏离,使得情感的表达既热烈又克制。这本书的魅力不在于讲述了一个多么宏大的故事,而在于它对“瞬间”的永恒化处理。那些看似不重要的、转瞬即逝的日常小事,在作者的笔下被赋予了近乎神圣的意义,它们构成了我们之所以成为我们的基石。每一次重读,都会有新的感悟浮现,就像你在一个熟悉的地方,突然发现了一扇之前从未注意到的窗户,从中窥见了新的风景。这种层次感和耐读性,是很多一目了然的作品所无法比拟的,它要求读者投入时间,也必将给予丰厚的回报。

评分这部作品的文字画面感极强,简直可以称得上是一场视觉的盛宴。作者的遣词造句,如同工匠精心雕琢的玉器,每一个词汇都恰到好处地镶嵌在它应有的位置上,既不显多余,也绝不缺席。我能清晰地感受到光线在不同时间洒在庭院里的那种微妙变化,能嗅到不同季节交替时带来的气味差异,这得益于作者对感官细节的极致捕捉。它构建的世界是如此立体和饱满,让人感觉自己不仅仅是旁观者,更像是那个一起经历风雨、一起分享秘密的同伴。特别是一些意象的运用,比如某种反复出现的物件或者特定的场景,它们承载了太多的情感重量,每一次重现都像是一次情感的共振,将潜藏的情绪推向新的高潮。这本书对“氛围”的营造达到了出神入化的地步,让你在阅读过程中,仿佛被一个温柔的、却又带着一丝忧郁的气场紧紧包裹住。

评分这部小说的文字,像是一卷褪色的老照片,每一笔勾勒都带着时光的温度和淡淡的哀愁。我仿佛真的走进了那个遥远的胡同,空气里弥漫着泥土和不知名的花香。作者对于人物心理的捕捉,简直是入木三分,尤其是对童年那种懵懂却又异常敏感的情绪的描绘,让人不禁忆起自己那些被遗忘的角落。那些街坊邻里的琐碎日常,被赋予了一种近乎史诗般的重量,每一个不经意的转身,每一次低声的交谈,都像是历史洪流中的一个微小而精确的注脚。叙述的节奏舒缓而悠长,像极了夏日午后摇晃的藤椅,让人沉溺其中,不愿醒来。它不是那种情节跌宕起伏的作品,它的魅力在于对“存在”本身的温柔凝视,让你在平淡中品出生活的本真滋味,那种带着烟火气的、却又蕴含着哲思的韵味,实在令人回味无穷。它需要的不是快速的翻阅,而是静心的咀嚼,就像品尝一盏陈年的老茶,越是慢下来,那份醇厚的底蕴才越是显现出来。

评分隔天到货,送到家,京东物流很赞

评分一直想读的书~

评分运费坑人啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

评分个人比较喜欢的一本书,很好

评分还没看,期待。。。

评分《婚姻的故事》

评分很满意

评分这本书不错,买的超值!

评分好好好。。。。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![缅甸岁月 [Burmese Days] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11852092/56933ca4Nf00502f6.jpg)

![红与黑(附英文原版书1本) [The Red and the Black] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11007608/rBEIC0_xB8sIAAAAAAEx6fNEJdUAADlFwFrppYAATIB456.jpg)

![龙枪传奇(套装全3册) [Dragonlance Legends] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11037284/rBEHZlA29UgIAAAAAAF1WWBsGtQAAAH0AMzZXgAAXVx230.jpg)

![深河(2013年版) [深い河] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11209991/rBEQWFFVKawIAAAAAAUoA6FhbjcAADGAwMD9msABSgb483.jpg)